“现代玄奘”谭云山

作者: 何少飞1956年11月11日,在中南海菊香书屋内,毛泽东主席同刘少奇、李维汉会见了一位特殊的客人——谭云山。说他特殊,是因为他的身份复杂,此行在公开报道中,谭云山是承载中印两国友好交流的文化大使——印度国际大学中国学院院长,但是在会谈中,谭云山则是毛主席在湖南省立第一师范学校(以下简称“湖南一师”)读书时期亲切的谭学弟。这恰是谭云山波澜壮阔一生的缩影,在不同的时间段、不同的地域,他兼顾不同的身份,在中印文化交流史上留下不朽的烙印,被誉为“现代玄奘”。

湖南一师的莘莘学子

1898年,谭云山出生于湖南省茶陵县,彼时的湖南省人才辈出,把救国救民作为己任,正如当时湖南学子中流传甚广的《湖南少年歌》:“中国如今是希腊,湖南当作斯巴达,中国将为德意志,湖南当作普鲁士。”在如此时代背景下,年轻的谭云山不满足于传统的四书五经,决定负笈前往位于省城长沙的湖南一师求得真知。当时的湖南一师云集了黎锦熙、杨昌济等大学问家,一时间学校内学子不仅可以求索学问,更能在思想的熔炉中耳濡目染激发思想,正是湖南一师这种独特的学风,培育出了一大批日后中国革命的中流砥柱。

在湖南一师,谭云山在课余时间广泛参加学生活动,他最为钦佩的学长便是毛泽东。1919年,谭云山加入了毛泽东创办的新民学会,这是改变谭云山一生命运的大事件。当时,毛泽东团结进步学生,经常组织会员讨论中国的出路问题,并由此逐渐形成新民学会这一固定团体,毛泽东为学会制定了“改造中国与世界”的宗旨,不仅传播进步思想,更积极组织学生赴法勤工俭学,期待广大会员能通过学习西方的先进文化知识来改变我们国家积贫积弱的面貌。新民学会为谭云山打开了一扇了解世界的大门,也为谭云山埋下了文化交流的种子。在新民学会,除了会长毛泽东,后来成为红军著名将领的夏曦和工人运动领袖郭亮,也成为谭云山最好的朋友。在湖南一师求学的经历,极大地培育了谭云山心怀家国的情怀,让他笃实学问的基本功。

与谭云山的交流虽然不多,但这段历史不曾被毛主席遗忘。1950年,中华人民共和国成立之初,已在印度有所成就的谭云山以旧日新民学会会员身份致信毛主席,为中印两国开展文化交往提出切实可行的建议,对这位阔别约30年的旧友,毛主席很快就从那段“恰同学少年”的时光中回忆起这位昔日学弟,不想长沙一别,他已经成为著名的文化学者。毛主席让印度驻华大使袁仲贤邀请谭云山回国叙旧,以期为中印文化交流作贡献,会见中,毛主席专门邀请了同为新民学会的李维汉。可见,新民学会中结下的革命友谊,伴随着湖南一师学子终生。

求知印度:做中华文明的使者

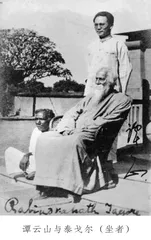

1924年,第一位亚洲诺贝尔文学奖得主泰戈尔来到中国讲学,泰戈尔渊博的学识、儒雅的风范以及不卑不亢的态度让中国学子大受裨益,也让身处混沌的中国人民看见了文明的曙光。讲学中,泰戈尔提及他打算创办一所国际大学,将兼容并包世界各种文明,在此开展人类文明和文化交流的研究。26岁的谭云山决定前往印度,去他心目中的文化圣地追随泰戈尔。在抵达印度之前,他先在华人云集的南洋停留,一方面拓展自己的学问,另一方面丰富其国外生活的履历。

1928年,谭云山经新加坡到印度国际大学,拜会了泰戈尔。国际大学位于印度大城市加尔各答旁一个名为圣地尼克坦的聚落,在徐志摩、张大千等人的笔下,圣地尼克坦被译为卓有情趣的“寂乡”。圣地尼克坦的中心便是国际大学,师生围绕着国际大学修筑房舍,一道构成这个文化圣地,宁静的氛围、云集的大师以及天下大同的共有理念,共同构成这所人类历史上蔚为奇观的大学。

起初谭云山在这里教授中文,同时潜心学习梵文,研究中国和印度传统文化,在泰戈尔的支持下,他创办了中印学会,凝聚了在印度从事中国研究的学者,同时也汇聚了中国喜欢印度文化的学人,由此开创了现代中印两国人文交流的先河。这一时期,他笔耕不辍,出版了大量印度研究的著述,比如《印度与中国的文化交流》《印度对中国文化的贡献》等,向两国人民充分展示两大文明古国在历史文化上的渊源。

1937年初,谭云山创建了更完备的学术机构——国际大学中国学院,弥补了国际大学在中国研究方面的学术空白,对此,泰戈尔予以高度评价,在中国学院的落成典礼上,他热情洋溢地说道:“中国和印度接壤千里,通道不计其数。这些通道不是战骑和机枪开发出来的,而是和平的使者,往来不绝,一步一步踏出来的。”如果说,过去的中印交流依靠的是法显、玄奘这些西行取经人,那么现代中印友好就肇始于泰戈尔和谭云山的努力。

谭云山为中国学院拟定的宗旨是:研究中印学术,沟通中印文化,融洽中印感情,联合中印民族,创造人类和平,促进世界大同。大量的中国学者前往圣地尼克坦,闻名于世的就有徐悲鸿、陶行知、张大千、常任侠、金克木、吴晓铃、丁西林、郑振铎等人。其中徐悲鸿曾在这里工作一年,现在我们最常见的谭云山的肖像,便是彼时出自徐悲鸿之手。

中国学院的存在超越了一般学术机构,更像是两个国家文化交流的枢纽。1942年,蒋介石访问印度,希望争取印度更多地支持中国人民抗日,但彼时的印度并非一个主权国家,而是在英联邦框架下的一块殖民地,英国当局极力反对其与尼赫鲁等印度民族领袖接触。在此情况下,谭云山建议将会晤的地点放在中国学院,这样所有的交流都可以以文化交流的“外壳”开展。这个想法通过戴季陶转送回国内,获得蒋介石和尼赫鲁的一致同意,最终二人在圣地尼克坦的国际大学中展开友好交谈,奠定了日后独立的印度同中国友好交往的基础,也为当时的中国争取到不少抗日的外援。

1957年,周恩来总理将参观国际大学纳入自己的行程规划当中。周恩来总理和贺龙元帅访问印度时,特地参观了中国学院,周恩来总理在中国学院亲切接见了学校的师生,感谢他们为中印友好交流和学术研究作出的贡献,并高度称赞谭云山为促进中印文化交流所作出的不懈努力。时至今日,周恩来总理为中国学院捐赠的1万册图书,仍然帮助着那里的莘莘学子了解中国、学习中国文化,中国每年依然会派出留学生前往国际大学开展学术交流,同样地,中国学院也成为印度学子前往中国学习的阶梯。

心忧祖国:读书不忘救国的典范

谭云山广为人知的身份是文化学者,更是读书人救国的典范,他用实际行动践行着“爱国”二字。

1930年,就在谭云山潜心于学术,正值学术壮年期的时候,祖国的一声呼唤,他便前往救国的第一线。原来,1912年清帝退位以后,西藏地方驱逐了驻藏大臣,从此中央政府与西藏地方政府只能保持有限度的交流。一次,一名尼泊尔与中国西藏混血的商人在西藏地方政府执法的过程中死亡,尼泊尔索取高昂的赔偿,声言不支付则将出兵西藏,紧急态势下,西藏向中央政府求助,中央政府委派蒙藏委员会的谢国梁父子由缅甸借道印度出使西藏,谁料刚一抵达缅甸,谢国梁的儿子兼此行的秘书谢瑞清就感染瘴气去世。正在进退维谷之际,谢国梁经过当地华侨的牵线,结识了在印度已经略有名气的湖南同乡谭云山。谭云山不仅熟知中印两国事务,更有一腔报国热血,当直接参与到国家治理第一线的担子落在谭云山肩上时,他没有丝毫犹豫,果断答应与谢国梁一同踏上这段生死未卜而又意义非凡的旅途。1930年隆冬时节,二人乔装打扮为商旅,从印度大吉岭翻越喜马拉雅山抵达西藏境内,青藏高原的稀缺氧气和雪域刺骨的严寒不断侵袭着二人,在抵达拉萨的前一天,谢国梁身体难以支撑,长眠在路途上。谭云山只身一人带着中央政府的文书来到西藏,拜会达赖喇嘛,谭云山虽然未曾接受过旨意,但长期以来的家国情怀和过人的学识,让他在拉萨慷慨陈词,为西藏地方政府官员陈述利弊,劝谕西藏地方政府同中央政府密切联系。谭云山的拉萨之行有效地维护了国家统一和民族团结,出色地代替谢国梁父子完成了出使的任务,展现了文人以笔为刀,维护祖国主权的胆识气魄和能力。当时的官员、学者无不感叹,如果此行代替谢国梁入藏的不是谭云山,那么如此艰巨的任务,如此沉重的担子,恐怕无人能够挑起,可以说,是谭云山的爱国情怀与学识积累促成了这次任务的成功。

抗日战争爆发以后,谭云山长期在印度各地游走演讲,募集大量抗日资金,有效地遏制了日本在印度的宣传攻势,在印度国内形成良好氛围。因此印度人民同情中国抗日,更以实际行动支持中国人民抗日。1938年,尼赫鲁以国大党名义向中国派遣5位医生,这5位医生刚到中国之际,谭云山以中印文化协会主席的身份在汉口热情接待他们,并分别为他们取了中国名字:爱德华、卓克华、柯棣华、巴苏华和莫克华。谭云山向他们介绍了中国抗日战场的现状,并告诉他们,如果有机会,一定要去延安,那里的毛泽东主席领导的人民军队,一直在艰苦的环境下同日军作斗争,那里的军队和人民更需要他们。最终5位援华医生奔赴延安,并最终来到华北抗日前线,柯棣华医生更是把生命奉献给了他崇敬的人类解放事业和挚爱的中国土地。

献给祖国和人类大同的一生

谭云山虽然长期在印度执教,奔走于亚洲各国,但自始至终,他所持有的都是中国护照,在公共场合,他总是自豪地向他人介绍自己:“我是一名堂堂正正的中国人。”1956年1月10日,全国政协二届二次会议增选谭云山为全国政协委员,开启了他的参政议政生涯。在政协会议上,他提交了加强中印两国团结友好的提案,受到委员们的高度评价与中央人民政府的重视。作为政协委员,他每年都返回祖国,到各地去考察,倾听人民的声音,积极履行政协委员的义务。1959年,他受邀参加国庆典礼,祖国欣欣向荣的面貌让他热泪盈眶,随后同周恩来总理多次讨论中印两国的关系发展。

遗憾的是,1962年中印两国传承多年的友好交往历史一度跌入谷底,谭云山受到印度政府监视,此生再没有返回中国。在后来的时光里,他认为和平一定是未来中印两国交流的主旋律,即便身陷囹圄,他心中始终秉持着“中印大同,和谐世界”的信念,为和平和友好而奔走,并将和平的使命传递给自己的儿子谭中,让他延续自己的生命和理想。如今,已96岁高龄的谭中继承父亲的遗志,仍活动在中印友好的第一线。

1983年2月12日,谭云山病逝于印度菩提伽耶,这里曾经是1400多年前唐玄奘西行取得真经的地方。印度各界名流前来吊唁者不绝如缕,印度总理英迪拉·甘地夫人吊唁中称赞谭云山“是一位伟大的学者,一位真正有文化素养的人”“为印中两国文明更好的交流作出了巨大贡献”,道出了广大印度人民的心声。

纵观谭云山的一生,他兼具学者与友好使者两种身份,在印度寂乡,他是闻名遐迩的大学者;在新德里的印度官方案头,他是中国文化的友谊使者;在西藏拉萨布达拉宫,他是汉藏交往的联络官;在北京的全国政协礼堂,他是参政议政的政协委员。终其一生,他在两种不同的文化之间奔走,始终将救国救民的担子挑在自己的肩上,潜心于学问的同时不忘为国分忧的使命。他缔造出一座无形的中印文化交流桥梁,时至今日,依然是一座丰碑。文