向海千年钦州梦

作者: 米方2023-1023=1000

这个简单的算式蕴藏着非凡的意义。明嘉靖《钦州志》载:“天圣元年(1023年),自灵山徙州治安远。”钦州治所由灵山旧州迁徙至现在的主城区(宋代安远县城南),至2023年刚好1000周年。

钦州得名于隋开皇十八年(598年),由安州更名而来,取“钦顺”之义,经历了两次州治迁徙。

第一次由现在的钦州市钦南区久隆镇上东坝村迁出。唐贞观十年(636年),唐太宗为削弱宁氏家族势力,诏令将当时设在宁氏聚居地上东坝村的钦州治所,迁到南宾砦旧州圩(属灵山县旧州镇),县治让位于州治。

旧州圩正面环江、背靠高山,东西两侧分别为铜鼓岭、尖岭两座山峰。山顶上可置烽火台,眺望远方来犯之敌;四周可以据险而守,万一城池失守,即可撤入附近高山密林,也可借助与陆屋、平吉、久隆、安远通航的旧州江,扬帆遁去。

第二次于北宋天圣元年(1023年),由南宾砦迁到如今的钦州城。

起因是钦州州治在旧州圩经营387年后,情势发生很大变化:原来江水涨满的旧州江已淤塞,船只不能航行,古渡口也已废弃,且陆路交通远比不上其他地方便利;瘴气重,“山岚瘴气最重,尤盛于春夏之间”(明嘉靖《钦州志》),雾气和湿度大,人易患病;农业生产经常歉收,经济发展落后。因此,旧州圩已成了封闭的地方,不再适宜作为州治所在地。

历史总把那些具有如海洋宽广胸怀,有远见卓识和使命担当的人写入汗青。

北宋天圣元年(1023年),钦州军事推官(即州军事长官)徐的发现“钦土烦郁,人多死瘴疠”(明嘉靖《钦州志》),便向转运使郑天监报告,建议将州署迁往海滨,郑天监赞同,禀报朝廷并获准许,命徐的负责迁城事宜。徐的发现安远县(今钦州市)城南是片南临海湾、江海连接、可载舟行船的天然沃野,即选定这块风水宝地为新的州治所在地。实干家徐的身着短衣与迁城工匠一起“同劳苦,筑城郭,立楼橹……画地居军民”(《宋史·徐的传》)。当地百姓积极投身建城,很快州府机构、军民居所、仓库、沟渠、街道等设施纷纷建成,钦州的治所从此稳定,不复迁徙。

徐的他们没想到,这一次州治迁徙,把州治驻地迁到了一个日后成为南方大港的地方。

钦州,自此开启千年华丽转身之旅。

“钦地临大洋,西接交趾”(清雍正《钦州志》),特殊的地理位置,让钦州成为祖国“南大门”前沿。

自宋以来的漫漫千年时光里,有关史书记载钦州沿海遭受外寇入侵、海盗劫掠的事件,较大规模的就有15次之多。钦州知州及历任掌门人,首要考虑辖区战略上的安全。将州署迁至安远(今钦州市),北有旺火岭,东有望州岭,西有天击岭,南有文笔岭,东西两山合抱,形成龙门之势,钦江、茅岭江(古称如洪江)左右夹流,使得安远有稳固的天然保护屏障,成为兵家必争之地,“固两粤之樊篱”(清雍正《钦州志》)。钦州作为一个险要边防重镇,历代州官推官重视加强边防建设。位于钦州出海口的鹰岭,因为酷似雄鹰展翅而得名,考古人员曾在鹰岭牙山炮台上发现当年遗留的两门铁炮,每门重1000公斤,它们曾为鸦片战争、中法战争和抗日战争抵御来寇入侵发挥过威力。星移斗转,鹰岭后来被规划建成码头作业区,昔日的御敌前哨变成开放前沿。

钦州濒临的茅尾海像一面巨大的明镜,是西湖湖面面积的21倍,东西两面有山岭为屏障,不惧台风来袭,景色秀丽、气候宜人,海滩河汊密布,海洋浮游生物饵料充足,素有天然海上牧场之美称,大蚝、对虾、石斑鱼、青蟹四大海产名扬四海。海边的渔民流传一句俗语:“出门两手空空,归来鱼虾满仓。”纵横交错的沟壑水网,为农业渔业高产丰收提供良好自然条件,海陆交通比昔日的旧州治所便利百倍!

北宋元丰三年(1080年),经朝廷批准,广西经略使在钦州城区东江驿(今大路街)一带的钦江岸边设立博易场,这是当时国内对越贸易有名的繁华大市场,是当时广西三大博易场之一,吸引大批国内外商客慕名前来经商。宋人周去非在《岭外代答》翔实记述钦州宋代博易场盛况,“凡交趾生生之具,悉仰于钦,舟楫往来不绝也”。商船云集江湾,商贾人声鼎沸,安南人带来本地和东南亚各国盛产的珍珠、香料、犀牛角、象牙等贵重商品,兑换国内各地商人的丝帛、陶瓷、文房四宝。明清至民国,钦州沿海盛产的海盐溯钦江而上,经陆路运销南宁、柳州、百色乃至云贵川西南各省。

精彩在续写。839年后的1919年,钦州又得到一位立志强国兴邦的伟人孙中山青睐,他为赶海的人们勾画了一个海洋图强梦。孙中山在《建国方略》中把钦州港规划为“南方第二大港”,并指出“改良钦州以出港口,凡在钦州以西之地,将择此港以出于海,则比广州可减四百英里……仍以钦州为最省俭之积载地也”,赋予钦州港为西南贸易出口最便捷最经济的商埠地位。

钦州千年来的经略海洋,伴生了荡气回肠的英雄精神。追溯1900多年前,东汉马援临危受命,率汉军越岭南、下灵渠,沿钦州海域平定交阯“二征”反叛,至今马援将军留下的足迹与祭祀他的伏波庙遍及北部湾,民间定期举行伏波文化活动,缅怀英雄功绩,祈祝国泰民安。马援将军远去千年后,土生土长的钦州人、乾隆进士冯敏昌留下雄诗《舟过乌雷门望伏波将军庙作》,讴歌这位稳边固边的将军。

英雄辈出,是钦州这片土地从不间断的精神源头和文化根脉。史载,宋代陈永龄、李英为抗击外敌入侵,为国捐躯;明代安南寇六犯钦州,百户谢惠、守备祝国泰等先后迎敌于龙门,大战而死;近代冯子材、刘永福两位民族英雄东西双线配合,打败法国侵略者,捍卫南疆领土。甲午中日战火起,刘永福赴台抗日,直至《马关条约》签署、日本割占台湾,虽后援断绝,仍以“与台存亡”的铮铮铁骨,率领黑旗军精锐、潮勇千人和宝岛义军与日军鏖战长达数月;晚清末年,黄明堂立志救国,追随孙中山反清,领导和指挥“镇南关起义”“河口起义”。

自古英雄惜英雄。孙中山高度评价刘永福“余少小即钦慕我国民族英雄黑旗刘永福”;田汉评价冯子材、刘永福为:“近百年来多痛史,论人应不失刘冯。”(《吊冯子材墓》)

历史回声嘹亮。冯子材、刘永福是令国人扬眉吐气的民族英雄,他们位于钦州城内的旧居成为全国爱国主义教育基地,被后人瞻仰。

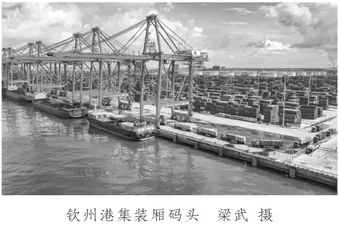

东方风来满眼春。1992年,改革开放新一轮的号角吹响神州大地,传承英雄基因的钦州人血脉贲张,决心结束有海无港的历史,全民热情解囊、捐资投劳,硬是在财政困难的情况下,不等不靠,开工建设2个万吨级码头。之后的30年,一代代弄潮人深耕这片海,为圆南方大港梦,钦州儿女们一棒接一棒干,创造令人骄傲的钦州速度和钦州精神:从钦州港经济技术开发区、钦州保税港区、广西钦州保税港区整车进口口岸到中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区、中马钦州产业园区,一系列国家级开放合作平台叠加,钦州港这艘巨轮朝着建设“一带一路”有机衔接重要门户港、面向东盟开放合作“桥头堡”的目标速行。

时光的河流静静流淌,至2022年,历史定格在8月28日,平陆运河开工建设正式拉开帷幕,千年等待,百年梦想,广西向海图强的壮美画卷徐徐铺开。

100多年前,平陆运河构想的思想火花横空出世,囿于国情国力未能付诸实施。中华人民共和国成立后,国家和广西从未停止对平陆运河的勘察和论证,直至今时开工圆梦。

运河一通,百川归海,左江、右江、黔江、红水河、柳江、都柳江等多条支流入列,黔、滇等西南地区内河与茅尾海直线贯通,一路向南,入海距离缩短560公里,西江“黄金水道”牵手北部湾港口,沟通东中西、连接东南亚,广西将打通开放发展的“任督二脉”,成为中国南大门的重镇之地。

向海问路,天宽地广。如今,经由钦州港的西部陆海新通道铁海联运班列货物运输品类达940多种,运输范围辐射中国18个省(自治区、直辖市)61个市、120个站点,通达全球110多个国家和地区的390多个港口。

千年前的兴旺景象再现。徐的、郑天监等人何曾想到,曾经是“天涯”的钦州已变成中华大地重镇名城、联通世界各大洲洋的枢纽,货轮穿梭、班列鸣笛,自动化港口装卸集装箱的机械长臂来回挥舞,一片繁忙景象。

平陆运河这一世纪工程的开工建设,让今人赞叹古人超前的向海梦,也让古人惊诧现代人敢于开山辟路、凿通运河的实践伟力。

“运河滚滚入湖来,没字危亭草满阶。词客分明怀故土,钦州何必是天涯”,道出诗人田汉1962年到钦州时的无限感慨,仿佛预测到了今天平陆运河建设开凿。钦州,这个曾经被古时贬谪之士视为天涯的思乡离愁地,随着运河梦的实现,将成为祖国南大门一颗璀璨的明珠。文

(作者系钦州市社科联副主席)