运河上的岭南印记:商会馆与侨批

作者: 李红霞 邱桂丽 田心

旧时的钦江与商贸活动密切关联,包罗海内外的文化元素,依运河而建的陆屋广府会馆、坐落钦江畔的广州会馆和应抗战而生的钦州侨批,都深深地烙有岭南文化印记。

会馆本是明清时期出现的同乡之间联谊的团体组织,多建有专属建筑以聚会议事。联乡谊、奉圣贤、聚议事,是会馆的主要功能。明朝中后期,随着商品经济的发展,跨区域的商贸活动旺盛,外地商人多在同乡会馆聚会议事,使会馆由同乡组织向工商业组织发展,商业会馆因而出现。坐落在陆屋江边的广府会馆和钦江畔的广州会馆也因此而生。

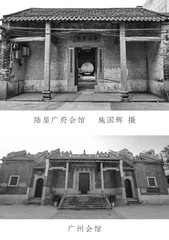

因盐业而兴的陆屋广府会馆

陆屋镇始建于隋开皇二十年(600年),当时为遵化县城(今钦州灵山县西南15公里)的治所,宋开宝五年(972年)并入安州县。陆屋位于钦江和旧州江交汇地带,城镇三面临水,隶属灵山县管辖。陆屋圩建于清雍正三年(1725年),由陆姓人在此建圩,故取名为陆屋圩。

陆屋自古是商埠,陆屋江属钦江上游,源于灵山东北边的罗阳山,向西南经钦江流入大海,是北部湾食盐运往南宁和云南、贵州的必经之道。陆屋渡口和码头遗址现在陆屋一街广府会馆面前的江段。码头主要是装卸货物和转运货物,这些货物从钦州通过水路运到陆屋,商客们再用车马或人力运往各处销售。

陆屋镇的广府会馆始建于清乾隆九年(1744年),距今已有近280年的历史。会馆坐西向东,呈长方形,先后经历清乾隆、嘉庆、道光、光绪四次重修,主体保存完好。会馆沿中轴线对称布局,分前、中、后三进,中有两天井,即“三进两天井”;会馆为砖木结构,硬山搁檩,青砖灰砂屋顶,琉璃瓦檐头。前厅墙内嵌有清朝四次重修广府会馆石刻碑记,文字详尽;前中后三厅山墙及檐墙均有彩画及诗词,内容为神仙人物、古代圣贤,浓墨重彩,典型的岭南画派风格;天井地面以平整花岗石条铺装,中厅四根铁力木垫石基支撑,整体结构稳重大气,通风采光好,特适应岭南闷热气候。

会馆是旧时“流动人口”为谋求自身福利而形成的同乡组织,其宗旨一般是联络同乡感情,保护行帮利益,不受豪强欺凌,并为同乡或同行谋求福利。清乾隆期间,广府人(广府语系,以粤语为母语的汉族民系,主要聚居于广东珠江三角洲)在陆屋的经济活动日益频繁,为方便交易和维护自身利益,众人集资兴建陆屋广府会馆,以供广府商人往来经商联络之用。陆屋广府会馆位于灵山县陆屋镇陆屋圩一街中段,会馆正门面对陆屋货运古码头,距离约100米。当时的陆屋货运码头一片繁忙,一些专走西南线路的广府商人从南海把海外货物依水路通钦州运转陆屋古货运码头。这些来自广府的生意人集结在陆屋古货运码头边开商铺,设置盐埠,把来自海外和内陆的物资互相转运。一些广府生意人与当地人通婚定居下来。目前广府后裔在陆屋仍有二十余户,有周、李、王、岑、邹、刘等姓氏。这些广府后裔逢婚嫁大事仍聚集会馆,数百年互相守望,乡风仍存。

广府会馆建好后,成为钦县、邕县一带广府人洽谈生意的场所。广府人的生意涉及食盐、木材、陶瓷、五金、纺织品、药材、副食品等,很多买卖交易在广府会馆敲定。据说广府人最初到陆屋建会馆,是因为看中了陆屋的食盐商机。

广府会馆门前曾是一个大广场,广场有四五百平方米,地面批灰砂,硬底。陆屋码头的货物都先搬运到会馆广场再中转。解放前,曾有“汤总爷、刘管带”管理陆屋的码头、盐仓及地方治安。一个住在广府会馆里的何姓盐卡,是广东盐务局派到陆屋专门查验食盐的专员,食盐经过他查验、盖官印后方可放行。陆屋二街是盐行街,码头的盐挑上二街的盐仓,再挑往沙坪码头装船运到邕宁以及云南、贵州等地;也有部分食盐挑运到烟墩,经过六加古盐道去横州市的南乡。

古时候陆地交通不发达,相对水路就比较发达,运输成本较低,商人主要在南海那边贩盐、面粉、丝线、药材和其他日常用品过来售卖,大大丰富了本地人的物质生活。陆屋会馆的商人做生意赚钱后,为当地人做了不少好事,救火赈灾少不了,陆屋人生活中引起纠纷矛盾,除了寻求政府职能部门调节,基本是邀请广府会馆的人协调处理。

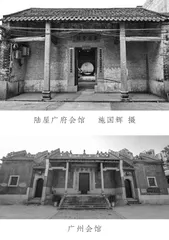

粤商据点广州会馆

广州会馆,现位于钦州市钦南区中山路24号,始建于清乾隆四十八年(1783年),距今已有240年的历史,道光十四年(1834年)、光绪十八年(1892年)两次重修,2020年再次修缮。广州会馆属于明清庭院风格的四合院建筑物,是钦州市现存最古老的建筑物之一,它见证了钦州的发展和历史变迁。

为什么广州人跑到钦州修建一座如此规模的大型会馆?

钦州濒临大海,西接交阯,从东兴往越南,跨过北仑河便可到达。自宋朝在钦州建官办博易场开始,钦州就是中原各路商人通往东南亚各国经商最为便捷之地。明清时期,广东珠江三角洲的广州、佛山等地操粤语的商人从海上来到钦州,聚居在钦州一马路到三马路一带经商,为叙乡情、联乡谊、通商情,他们集资在一马路北的三角地修建一座会馆,为来钦经商的广州人提供便利,这便是修建广州会馆的初衷。广州会馆的碑记记载“窃在钦州贸易百有余年”“会馆之设所以叙乡邻而联亲谊也”“为我客聚会之所”《广西通志·城乡建设志》。广州会馆是古代粤商修建便于同乡洽谈贸易的场所。

为什么在钦州修建的会馆叫广州会馆?

民国以前,凡是广东人到各地修建的会馆,基本都统称“粤东会馆”,这种现象在国内其他地方比较常见。钦州在过去很长一段时间里属广东管辖,所以广东人在钦州境内经商和修建会馆便自觉认为是在自己的行政区域内行事,地域归属感和认同感自然流露,而没有畛域之别,广州人把在钦州经商的据点称为广州会馆便是自然之事。

广州会馆坐西向东,会馆面阔3间,进深2座,占地面积1180平方米,建筑面积728平方米,平面呈方形,为三间二进一天井院落式布局。馆内为砖石木结构单檐平房,硬山顶,清水磨砖墙。主座分前后2大厅,各厅左右对称,设2米宽的东西向通道,厅前台基为须弥座。前后2厅均为六架前檐廊,硬山顶,均雕刻有很多精美的浮雕、壁画。大厅两侧是厢房,两厅之间是阳台式天井,天井两旁是小客厅,各厅房的窗格是不同图案的瓷制花窗,室内地面全用方砖铺垫,走廊、天井全铺整齐的石板。室内外十余对木、石承重柱头造型各异,门窗的抱框均为花岗岩雕琢而成。会馆前门厅堂的门楣上最醒目的是悬挂阴刻“广州会馆”四大字的石匾,石匾长3米多,花岗岩石板,门匾题词为清代广东状元庄有恭所书,他也是会馆的创建人之一。从会馆的建筑布局和精美修饰以及馆名题写人崇高的社会地位,可看出当年广州会馆的经济实力与社会影响。

《钦州市志》记载,庄有恭,字容可,号滋圃,广东番禺人,生于清康熙五十二年(1713年),卒于乾隆三十二年(1767年),终年54岁,是乾隆四年(1739年)的己未科状元,历任翰林院修撰、侍读学士、中丞、光禄寺卿、兵部右侍郎、刑部尚书、协办大学士、两江总督、太子少保,江苏、浙江、湖北和福建巡抚。庄有恭为官政绩突出,尤其是在江苏、浙江任巡抚期间,以善治水而闻名,多次得到南巡的乾隆嘉奖,乾隆非常赏识和信任庄有恭。庄有恭在几十年的政治生涯中经历了罚俸、革职、赴军台效力,甚至秋后问斩等惩罚,却一次次被乾隆赦免。

乾隆二十七年(1762年)春,乾隆南巡见到庄有恭,非常高兴,特写一首诗赐予:“己未亲为策士文,精抡蕊榜得超群。起行不负坐言学,率属偏能先己群。鹤市旧声犹眷眷,龙山新政更殷殷。海塘正是投艰处,磐石维安免奏勋。”诗里对庄有恭赞赏有加。乾隆回京后作出“天上微雨、千针万绿、游了东之港、西之港、湖之港、遍游诸港登罗浮,历十八名峰、观山、观海、观日月、宇宙一空”的上联给群臣对下联,众臣冥思苦想无以言对,唯庄有恭以“地下书生,七孔八穷,中了解之元、会之元、状之元、连中三元入翰林,点十八学士,为家、为国、为天下,功勋万世”作出下联,联中词意深表庄有恭具有高远志向和胸怀的品性。

广州会馆建成后,经历了清朝两次维修和扩建,至今仍能完整保存下来,成为钦州历史的忠实记录者和见证者。

中共钦州市委和钦州市人民政府高度重视城市品质提升工作,积极推进历史文化街区保护开发,2020年重新修缮广州会馆等一批古建筑。修缮一新的广州会馆已成为看戏、品茗、赏陶、观史的场所,是钦州老街一张靓丽的名片,更是钦州广府文化繁荣的佐证。

烽烟中诞生的钦州侨批文化

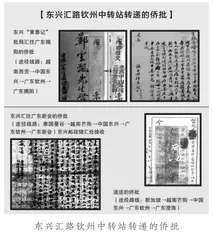

侨批,专指海外华侨寄回国内的家信和汇款合一的家书,又称“番批”“银信”“批信”。近代潮汕籍侨胞为生活所迫或为逃避战乱,远渡重洋,到东南亚等地谋生。当时东南亚国家的金融邮讯机构尚未建立或极不完善,海外侨胞捎回家乡的款项和信息,由专门往来国内外的“水客”和侨批馆递送,于是就衍生出侨批文化。侨批有正批和副批之分:前者盖有外洋批馆印章,大部分贴有邮票,盖有邮戳;后者由国内外批局填发,没有加盖外洋批馆印章,印戳不全,正批的研究和收藏价值高于副批。侨批业务主要分布于中国广东、福建、海南等地,上海和广西也有部分业务,在20世纪三四十年代进入鼎盛时期,但其历史已有150多年。侨批产生于民间,流转于民间,收藏于民间。侨批是反映侨乡历史最完整且保存数量最多的民间文化遗存,是研究近代华侨史的珍贵档案,是世界文化遗产的重要部分。2013年,侨批档案入选联合国教科文组织《世界记忆名录》。

钦州市是广西的重点侨乡,现有归侨侨眷、港澳台同胞眷属、海外侨胞30多万人,分布在世界40多个国家和地区。在抗日战争时期,钦州的侨批业务迅速发展壮大,成为中国侨批转运的重要中转站,在保障侨眷生活、筹集抗日资金等方面发挥了重要作用。

1941年冬,日本发动太平洋战争,香港以及东南亚半岛相继沦陷,中国广东、福建与东南亚的海上侨汇线路被迫中断。1942年春至1945年秋,广东潮汕和东兴侨批业者以越南芒街为突破口,以中国东兴为枢纽,将东南亚的侨汇由东兴经过钦州中转,沿着广西、广东内陆地区秘密转送到广东潮汕、福建南部,这条仅存的侨汇运输线路就是历史上著名的东兴汇路。抗日战争时期,东兴汇路的侨批业务不仅拯救了百万在战乱和灾难中挣扎的侨眷,还将友好国家和海外爱国侨胞捐献和援助的抗战物资源源不断地运送到国内,有力支援了中国的抗日战争,而钦州正是东南亚侨汇通过东兴汇路进入中国后的第一中转站,当时钦州的广州会馆就是钦州侨批的集散地之一。

钦州侨批文化是近代钦州与粤港澳及东南亚国家密切交流的见证,其核心价值是中国人深切真挚的家国情怀。今天的平陆运河不仅仅是贸易航道,也必将成为中国国内各民族之间、中国与外国特别是东南亚各国间进行政治、经济、文化的交流通道,在维系华夏亲情、维护国家稳定和民族团结方面发挥不可估量的作用。文

(李红霞系钦州市灵山县陆屋二中教师;邱桂丽系钦州市文联党组成员、副主席;田心系钦州市博物馆副馆长)