吴兆莘:半生革命,半生治学

作者: 漆亮亮20世纪30年代,商务印书馆出版了一套中国文化史丛书,入选出版的书籍均出自名家手笔。其中,1937年出版的吴兆莘所著《中国税制史》,至今仍是从事中国税制史研学的必备参考书,吴兆莘青年时期积极参与党的革命事业,为中共浙江东阳地方组织的建立做出巨大贡献;中年后潜心治学,在中国税制史和财政基础理论研究方面卓有建树。

回顾其一生,可谓半生革命,半生治学。为纪念吴兆莘在革命与治学方面的突出贡献,其家乡浙江东阳在当地党史学习教育中将他视为五四运动以来的进步青年代表;厦门大学在其税收学专业宣传介绍中,将他视为厦门大学税收学科百年积淀的先驱。

热血青年投身革命

吴兆莘,1901年出生于浙江东阳。东阳是著名的教育之乡,自古以来就有“兴学重教、勤耕苦读”的传统,人文荟萃,英才辈出。吴兆莘的父亲毕业于法政学校,祖上八代均为前清秀才或太学生,吴兆莘可谓累世书香门第出身。吴兆莘少年时期,封建帝制在辛亥革命的炮火声中走向覆灭,中国社会随之发生剧烈变化,新文化运动与思想解放潮流的兴起,使他有机会接触到进步思想,从而迅速成长。

1916年吴兆莘入读东阳县立中学,学校发起组织“博文会”,在学生中积极传播新文化、新思想。1919年五四运动爆发后,他又先后发起成立东阳县立中学学生自治会和东阳县学生联合会,并任会长。在这些学生团体的组织和领导下,东阳学生开展了形式多样且声势浩大的反帝爱国宣传活动。是年,东阳县立中学有3名进步学生被校长除名,吴兆莘积极组织学生抗议,迫使当局撤换校长,但他也因组织和领导这次学生运动而被学校除名。次年,吴兆莘转入位于衢州的浙江省立第八高中,同年考入上海震旦学院。

1923年,吴兆莘从上海返回家乡,先后在东阳升苏小学、东阳县立中学任教;1925年五卅运动爆发后,在东阳县立中学组织成立五卅运动后援会,并担任会刊《民声》的总编辑,指导学生声援上海人民的反帝爱国运动。

1926年底,吴兆莘在武汉加入中国共产党;次年2月,进入浙江省政务委员会教育科工作;1927年四一二反革命政变爆发后,以青年指导员身份返回东阳县立中学,秘密开展党的地下工作。在此期间,吴兆莘通过进步青年团体“齐社”宣传新文化、新思想,组织和领导青年运动。

1927年6月,在上级党组织的指导下,中共东阳独立支部成立,这是中国共产党在东阳建立的第一个地方组织,吴兆莘被推选为负责人。10月,中共东阳独立支部改为中共东阳区委,吴兆莘被推选为书记。10月底,在以吴兆莘为书记的中共东阳区委指导下,进步青年团体“齐社”召开改组大会,会议讨论通过新的《齐社简章》,对社员吸收和活动提出严格要求,分析东阳社会各派势力的政治态度,研究对国民党右派斗争的方式方法。从此,“齐社”成为中共在东阳的外围组织,有力配合了党的革命工作。1928年1月,东阳全县党员召开会议,成立中共东阳县委,吴兆莘当选书记。

东阳革命事业在斗争中不断发展壮大。吴兆莘在东阳积极开展革命工作之时,国民党东阳县党部执委兼东阳县立中学代理校长卢辉玉聘请地主劣绅、同善社道徒为教员,并选用大量旧思想教材,引起学生和社会不满。为打压学生运动和革命力量,卢辉玉宣布解聘吴兆莘,开除进步学生20余人,引起革命师生的公愤。1927年秋,以吴兆莘为书记的东阳党组织充分发挥“齐社”、东阳县立中学学生自治会的作用,并联络东阳农会、东阳旅外同乡会等民众团体和社会各方力量,发起了反对卢辉玉的斗争:一方面,向县政府、省党部、省政府、省教育厅控告,要求撤换卢辉玉;另一方面,油印《卢辉玉十大罪状》的传单,广为散发、张贴。与此同时,中共党组织在农村向广大农民揭露卢辉玉是东阳土豪劣绅的总后台,发动农民公开提出“打倒卢辉玉”的口号,形成了反对卢辉玉的强大社会舆论和政治压力。为平息事态,当局只得取消解聘吴兆莘和开除进步学生的决定,不久,卢辉玉也被撤销东阳中学代理校长职务。

东阳革命事业的发展,引起了国民党反动派的恐慌。1928年春,吴兆莘开始被国民党反动派监视;9月,吴兆莘被捕入狱,东阳大批共产党员和革命分子遭到通缉。在白色恐怖的血雨腥风中,东阳的革命活动暂时陷入低潮。

留学东瀛完成名著

经过中共党组织积极营救,吴兆莘得以出狱,此后被迫离开东阳,在浙江上虞、江苏江阴等地任职。因不满国民党反动派的统治,加之遭到反动特务的迫害,吴兆莘决定东渡日本留学,潜心研究国家富强、社会进步的学理之路。

1935年,34岁的吴兆莘进入东京法政大学经济学部学习,次年转入位于仙台的东北帝国大学法学部学习,专攻财政学。在东北帝国大学学习期间,吴兆莘对中国税制发展历史产生了浓厚兴趣,而国内尚无这方面的系统研究专著,因此,他决意撰写《中国税制史》以填补空白。

然而,完成这项工作谈何容易。一方面,吴兆莘旅居日本,查证中国古籍文献极其不易;另一方面,中国历史悠久且地域辽阔,研究中国任何一种制度的历史均会面临相同的巨大困难。正如吴兆莘在日后出版的《中国税制史》弁言中写道:“一为资料芜杂未经整理,二为记载不详又多残缺,三为考据上之异说分歧未有定论。”尽管如此,吴兆莘在东北帝国大学长谷田泰三教授的指导与鼓励下,通过查阅大量中外资料,克服重重困难,终于在1937年完成了《中国税制史》书稿。

《中国税制史》虽非洋洋洒洒的厚重巨著,却能依断代设章,依税种设节,对中国从商代至民国时期的税制沿革进行梳理总结,既系统全面,又清晰简明。在绪论中,吴兆莘指出,中国历代税制的理想无非是为了实现两大目标,即“充足国家经费”和“实施社会政策”。在此基础上,他认为,中国历代统治者长期沉浸于故步自封的农业经济社会,不仅长期采取重农抑商政策,而且以田赋为主要形态的税制沿袭数千年,侧重采用间接税、包税法等陈旧僵化的制度,极少引进和采用先进税制,进而难以促进政治制度变革和社会发展进步。

《中国税制史》书稿完成时,恰逢商务印书馆组织出版一套大型中国文化史丛书,入选出版的书籍均为名家手笔。这套丛书一律红色布面精装,烫金字体,书顶刷红,小32开,道林纸精印,大部分书为右开直排。这套大型丛书被视为当时“新史学”研究的重要成果,被学界誉为“擎起了有史以来全面研究中国文化的第一把火炬”。《中国税制史》系统研究了中国从商代至民国时期的税制沿革,是我国近现代第一本系统研究中国历代税制发展概况的专著,兼具历史资料和文化思想的双重价值,书稿出来后仅3个月,商务印书馆就将其纳入中国文化史丛书出版面世。

该书在1937年出版后,不仅在当时被中国各大学经济系作为必修教材,而且至今仍是学习研究中国税制发展历史的必备参考书。

回国任教潜心治学

1937年全面抗日战争爆发后,吴兆莘从日本回国,先后在福建、浙江等地任职。1942年,吴兆莘应暨南大学校长何炳松邀请,前往当时已从上海搬迁至福建建阳的暨南大学担任教授。何炳松是著名历史学家,当时被誉为“中国新史学派的领袖”,他因《中国税制史》一书而对吴兆莘极为欣赏。1943年,暨南大学秘书长杜佐周出任英士大学首任校长,旋即邀请吴兆莘前往执教。是年,吴兆莘前往位于浙江丽水的英士大学担任教授,不久兼任经济系主任。次年,侵华日军发动丽温战役,丽水沦陷,英士大学全部搬迁到浙江泰顺的深山里。吴兆莘克服交通闭塞、物资匮乏等重重困难,认真教学,为师生所尊敬。

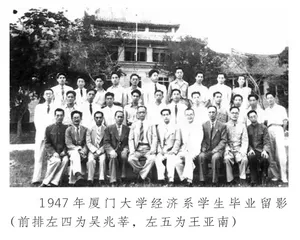

抗日战争胜利后,1946年,英士大学迁往浙江金华,厦门大学也从福建长汀开始回迁厦门。应时任厦门大学法学院院长兼经济系主任王亚南教授的邀请,吴兆莘来到极为重视马克思主义传播的厦门大学执教。虽然战乱年代难以潜心治学,他始终没有放弃学术追求。1947年,吴兆莘翻译的日本著名财政学家永田清的代表作《现代财政学理论体系》由正中书局出版,完成了他在留学日本期间的学术心愿。1949年新中国成立前夕,为免遭国民党反动派的毒手,厦门大学一些教授不得已暂时离开厦门。王亚南前往香港,在中共地下党组织创办的达德学院教授经济学。吴兆莘也辗转来到沈阳,担任东北行政学院教授。

1950年,王亚南回到厦门大学出任校长。应王亚南邀请,吴兆莘再次回到厦门大学任教,成为王亚南校长的得力助手。在厦门大学的执教生涯中,吴兆莘与王亚南、郭大力等教授一起,共同创立了以马克思主义政治经济学为主干的经济学课程体系,在当时全国各大学中独树一帜。

1952年,中国大规模调整高校院系设置,厦门大学的财政金融专业被取消。在这个时期里,吴兆莘从未放弃对财税基础理论的研究。他坚持马克思主义财政观,先后在《厦门大学学报》《中国经济问题》等刊物发表了《关于财政学改造的商榷》《国家预算的本质与职能》《资产阶级财政理论批判》《资产阶级财政理论上国家思想的分析》《马克思、恩格斯的财政学说初探》等论文。1960年,吴兆莘与邓子基合著的《资产阶级财政理论批判》一书,由上海人民出版社出版。该书以马克思主义财政观为指导,对英国资产阶级古典政治经济学派、资产阶级庸俗政治经济学派、凯恩斯主义经济学派的财税理论进行评述和批判,揭示了资产阶级财税理论“自始至终就为资本主义的发展、巩固服务,自始至终就为资产阶级的利益服务”的本质。

吴兆莘生前留下约100万字的《中国财政金融年表》书稿,经整理后分上、中、下3册出版。其中,下册因吴兆莘去世时并未完稿,后由厦门大学洪文金、刘聚星、林宝清3位教授续编而成。该书收录资料上自周宣王三十九年(公元前789年),下至辛亥革命,主要依据《二十五史》《十通》《会要》《资治通鉴》,以及其他史籍中有关财政、金融的记载进行编著,所选资料一律引用原文,注明出处,并按公历纪元序列,书末附专题索引,是吴兆莘花费多年心血为后人留下的非常珍贵的工具书。

甘为人梯,余香留世

吴兆莘在厦门大学工作期间,不仅治学成果丰硕,还先后担任经济系主任、财经学院院长、图书馆馆长、总务长、校务委员会常委等职务。吴兆莘担任厦门大学总务长期间,由于学校经费并不充裕,教师住房紧张,每引进一位人才,他总是先把自己的房间让出来,来一位,让一次,最后他自己一家人退到后来被改造为开水房的一间教室。吴兆莘克己奉公的故事在当年厦门大学师生中被传为美谈。

1978年,吴兆莘在家乡浙江东阳病逝,享年78岁。斯人已逝,但余香留世。1984年和1998年,上海书店和商务印书馆先后将吴兆莘著的《中国税制史》再次影印出版,台湾商务印书馆也分别在1965年和1993年两次再版该书。2022年,上海远东出版社在出版中国近现代财政学名作新编丛书时,重新出版了由吴兆莘译的《现代财政学理论体系》。文