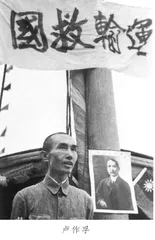

卢作孚:战场之外的抗日故事

作者: 王斌1937年随着日本侵华战争的扩大,长江下游航线遭到严重破坏,民生公司业务逐渐难以为继,不少人忧心忡忡,担心国家的对外战争开始,民生公司的生命就结束了。民生公司的创立者卢作孚却认为,战争开始了,民生公司的新任务也就开始了。他对民生公司职工说,我们虽不能到前方去执干戈以卫社稷,拿起武器打敌人,但当尽本身职责,努力去做一员战士,以增强抗战力量。

卢作孚创立的民生公司,作为长江中上游最大的民营航运企业,在大后方运输中起到无可替代的作用。有人说,民生的船队,在抗战中就是一支没有武装的舰队。

战火中的“罗哀宝筏”

此时,卢作孚正为经欧洲去苏联考察做着准备。1937年7月25日,卢作孚的母亲突发脑溢血,在重庆北碚辞世,他赶回去处理完丧事后,决定推迟出国,毅然投身到全民族的抗战洪流中。应国民党政府要求,卢作孚随即赴南京,帮助草拟抗日战争总动员计划。他电告民生公司全体职工:民生公司应该动员起来参加抗战。

8月13日,侵华日军进攻上海。两天后,侵华日军首次轰炸南京,作为全国政治和经济心脏的宁沪地区岌岌可危。国民党政府建立起战时领导体制。在南京,卢作孚担任第二部副部长,主要负责政略。8月上旬,国民党政府邀请广西李宗仁、白崇禧,云南龙云和四川刘湘等地方巨头,共商抗战大计。卢作孚专程飞回成都,接四川省主席刘湘参加蒋介石召集的国防会议。刘湘在会上主动请缨,慷慨陈词两个小时,表示为支援抗战,四川可以出兵30万人,并可供给壮丁500万人。

当时,川军约占全国的五分之一,有6个集团军和部分独立旅先后开赴抗日前线,抗战期间仅阵亡和失踪者就将近30万人。为此,民生公司承担在战时险恶的环境下运送兵员270余万人,以及向前线运送弹药和向后方运回伤员等艰巨任务。

八一三事变后,卢作孚迅捷调度民生公司重庆至宜昌航线上的所有轮船,从重庆和万县抢运第一批出川部队,计4个师、2个独立旅,仅用半个月时间,就将数万人运至宜昌、武汉,然后转赴华东战场,参加淞沪抗战和南京保卫战。民生公司负责协调运送军队事务的秘书李邦箅说,八一三事变爆发后,他在工作中感觉到公司对国家的贡献很伟大,如子弹、汽油、兵工署机械等军用物资和兵工机械的运输,十之八九由民生公司的轮船承担。仅1937年度,民生公司轮船运送川军出川就达16万人。

为了躲避敌机的空袭,卢作孚所在的第二部在富贵山地下室办公,这是当时南京城内最大的防空工程,蒋介石的最高统帅部设于此处。这座用钢筋混凝土筑成的坚固的工事,长约2公里,宽约6米,内部被隔成上下两层,通信、照明、排风和生活等各类设施一应俱全,可以有效抵御日机轰炸。白天,卢作孚在这里和同僚为应对瞬息万变的时局,研究制定实施方案,部署和落实具体工作。第二部工作异常紧张和繁杂,同为第二部副部长的周佛海在日记中对此有着翔实的记载。他与卢作孚在第二部共事两个多月,日记中就有五六次提到卢作孚。一向自视甚高的周佛海,对卢作孚却赞赏有加,如“十一月四日,赴第二部开会。散会后,与卢作孚谈外交及政治、社会各种情形。此人头脑清晰,且肯研究,余远不如也”。从二人对时局的各种交流中,周佛海看出卢作孚不仅天资高,而且肯动脑筋,因而自惭形秽。

在南京的日子里,卢作孚借住莫干路范旭东的住宅,此时范旭东携全家远在天津。这座一楼一底精致的花园小洋房成为卢作孚的临时办公室。他腾出时间,在这里热情接待来访的各方友人,如刚从日本回国参加抗战的郭沫若、率军出川抗日的刘湘等人,商讨国家大事和抗日大计;还设法营救被国民党逮捕的进步作家田汉。更多的时候,他在这里不停地打电话、看电报和信件,向秘书口述电文、信函等指令,遥控指挥民生公司参加抗战,组织沪宁地区的政府机构、工厂、学校、科研单位的工作人员及其物资沿长江航道撤退,在大后方建立抗战基地,他经常忙得连水也忘了喝,通宵达旦地工作。

1937年8月,随着战局急剧恶化,为阻止日舰沿长江西进,国民党政府在江阴要塞沉下大量船只,以封锁并截断长江下游航道,长江下行的轮船只能止于镇江。上海地区工厂后撤,要先以木船沿苏州河运到苏州,再用小火轮拖木船经江南运河至镇江,然后换江轮经长江直驶汉口或重庆,江南运河成为上海内迁的主要通道,镇江成为苏州河、江南运河到长江水上运输转运之间的枢纽。9月初,卢作孚派人在镇江开设临时办事处,负责南京国民党政府、上海地区后撤厂商的配货、装载、转运业务,9月2日,民生实业公司“民泰”轮船首航镇江,后派民生实业公司的“民泰”“民宪”“民族”“民勤”等轮船参与上海及附近地区工厂内迁。卢作孚集中长江中下游船只,配合招商局、三北等公司,以镇江为起点,在敌机狂炸下,奋力抢运上海、苏州、无锡和常州等地区的工厂、学校和机关人员及物资,日夜不停地把人员和物资撤往长江中上游。11月20日,因侵华日军向镇江进逼,“民聚”轮船迫于时势离开了镇江,镇江办事处撤离。80多天的时间里,镇江办事处办理运送政府公物及民间工厂器材到汉口或重庆,共5149吨。

其间,卢作孚不辞辛劳,多方奔走,与有关方面商洽,将沪宁地区的企业、学校、科研机构内迁。复旦大学最早从上海撤出,卢作孚妥善安顿该校到北碚,还设法帮助学校解决在重庆重建的校址及员工租房等困难。吴南轩校长说,复旦大学内迁,“卢作孚之力居多,最热心爱护”。1937年9月,南京中国科学社生物研究所决定内迁,卢作孚要求民生实业公司代总经理宋师度和主持北碚事务的卢子英全力给予支持。

南京第一所内迁的大学是中央大学。中央大学的图书、仪器都已运到下关码头,但长江货运极为紧张,经多方联系也找不到轮船,却意外得到卢作孚的鼎力相助。当时,民生公司正负责运送开赴淞沪战场的军队,船只在返回四川时,免费为中央大学入川提供服务,冒着被日机轰炸的危险,载运中央大学图书、仪器2000余箱,还设法将航空工程系7吨多重、无法分拆、价值20万美元的风洞器材运到后方。

中央大学校长罗家伦在《炸弹下长大的中央大学》这样写道:

这次搬来的东西,有极笨重的,有很精微的;还有拆卸的飞机三架(航空工程教学之用),泡制好的死尸二十四具(医学院解剖之用),两翼四足之流,亦复不少。若是不说到牧场牲畜的迁移,似乎觉得这个西迁的故事不甚完备:中大牧场中有许多国内外很好的牲畜品种,应当保留,我们最初和民生公司商量,改造了轮船的一层;将好的品种,每样选一对,成了基督教旧约中的罗哀宝筏(Noah’s Arc),随着别的东西西上,这真是实现唐人“鸡犬图书共一船”的诗句了。

罗家伦口里的“罗哀宝筏”,即为诺亚方舟。在他眼里,战时民生公司这些逆流而上的轮船,不啻是《圣经》中传说的救世者。中大要重新建校,看上了重庆大学在沙坪坝松林坡的一块土地,也得到了卢作孚的支持。地方势力以“下江人”入川会影响当地人利益为由,百般阻扰,罗家伦为此找到四川省政府主席刘湘,但成效甚微,最后还是由卢作孚从中协调,这场风波才告平息。

常州企业家刘国钧愿将自己的大成纺织厂迁至重庆,卢作孚立即令三峡染织厂厂长谢止冰赶往常州,与其面商。当然,卢作孚内迁说服工作,并不是每次都奏效。他动员无锡实业家荣德生、荣宗敬兄弟将企业迁到大后方。荣宗敬却不为所动,颇为自信地说,从第一次世界大战到北伐战争,几十年来荣家没有一台粉磨、一枚纱锭迁出过无锡和上海,不是照样在战争中壮大起来了吗?卢作孚苦口婆心地反复劝导,说这次日本侵华战争不比过去,并说民生公司轮船已准备第一批给荣家搬运机器。

决意不内迁的荣宗敬显然低估了战争的残酷和侵华日军的凶残,为此付出了惨痛的代价。荣氏创办的拥有126台最新式的英国精纺机的申新八厂,被侵华日军的轰炸机投下18枚炸弹,炸死70余人,炸伤350余人。在日军侵扰下,荣家企业濒临绝境,不到半年,荣宗敬抱恨离世。

装备落后的中国军队,以血肉之躯顽强阻击日军精锐之师,伤亡惨重。11月12日,上海沦陷。侵华日军分路西进,直逼300公里外的南京。当天下午,刘湘和卢作孚在南京面见蒋介石,商讨将四川作为抗战大后方的建设计划。国民党政府开始西迁武汉,进而撤往重庆。此前的10月23日,民生公司专门召开转运西迁人员服务工作会议,研究和部署从宜昌转运国民党政府行政院官员600人及留在宜昌的旅客5000人的运送和服务办法,并通函宜渝间航行各轮船,要求“全体船员行动起来,表现服务精神”,在抗战非常时期,努力实现公司的宗旨。

卢作孚派民生公司的“民政”“民贵”“民元”“民风”等轮船,将南京政府机关紧急西撤。“民元”轮船上的客舱均由几个政府部门分配使用,房舱门用粉笔写上使用部门的名称,船工们打趣说,“民元”轮船成为国民党政府啦!1937年11月16日,国民党政府主席林森从南京乘“作绥”军舰赴宜昌,23日换乘民生公司派出的专轮“民风”,于11月26日抵达重庆。

在最后关头,卢作孚还派船从芜湖抢运金陵兵工厂2000吨器材,并在南京沦陷之前抢运完毕,且运价超低,仅为外国轮船运费的三分之一。在侵华日军越来越近的炮弹声中,卢作孚指挥民生公司的轮船,把运送的最后一批人员和物资撤出南京城后,才从燕子矶登船,前往武汉。

为了神圣责任

1937年12月13日,南京失陷,侵华日军制造了惨绝人寰的南京大屠杀,30万同胞遇难。蒋介石将国民党政府主要机构撤至武汉。武汉成为全国的政治中心,卢作孚的工作重心也随之转移到这里。

1938年1月,国民党政府再次改组,卢作孚被任命为交通部常务次长,兼任军事委员会水道运输管理处主任,负责战时水上交通运输行政事务,协调长江沿线众多轮船公司运力实施撤退、支前等抢运任务,统筹调度民生公司、招商局、三北公司等民用船只。卢作孚次子卢国纪说,父亲把船只有效地组织起来,投入拯救国家命运的战斗中,当成自己的神圣责任。在卢作孚的努力下,长江战时航运一度纷乱的情形,逐渐转变为有序的运输。

江汉路上的民生公司汉口分公司成了卢作孚的临时总经理室。卢作孚把手下最精干的人员抽来,集中办公,大家整天忙得不可开交,连上厕所也得小跑。卢作孚秘书周仁贵回忆,那时没有周末假日,也无所谓上下班,每天从清早忙到深夜一两点才能就寝。

1938年新年的第一天,卢作孚在这里召开特别会议,对抢运工厂物资和人员进行研究部署,开始了新一轮的“激战”。

每天,重庆总公司和各方寄来的函件,多得像一叠叠厚书;从各地港口和轮船上发来的电报,如雪片一般密集。卢作孚根据轻重缓急,对来信来电予以批示,妥善处理请求帮助安排船只运送物资或人员的求救信、电。卢作孚的工作极为细致,对每一批抗战部队出川、每一次器材和人员的撤退安排,都考虑周全,为在宜昌购买土地,搭盖仓库,临时存放重要物品,他10多次给民生宜昌分公司去信,涉及位置、价格和材料等细枝末节。

武汉并非固守之地,摆在卢作孚面前的任务极为艰巨:从沿海及敌占区撤至武汉的大批企业的设备,需要继续后撤至长江上游地带;从各地涌向武汉成千上万的难民,需要继续往四川等地疏散;大量参战部队官兵及其补给,需要通过长江航线运送到前线。

长江如同一条大动脉,将国家的军工、工业和文化等命脉不停地向西输送。为发挥各江段船只的优势,将撤退到武汉的兵工厂、钢铁厂等企业设备和人员尽速转运入川,卢作孚将长江全线分为两段,集中长江中下游的船只,担负汉口至宜昌段的运输任务;长江上游的船只负责宜昌至重庆段的运输。整个运输任务分为两期,在枯水季节的两个月内,完成了第一期1.2万吨的抢运任务,此后,又陆续完成了第二期8万吨运输任务。

1938年5月,川军二十九、三十集团军共8万人奉命出川抗日,卢作孚指派民生公司先后派出9艘轮船,从重庆、涪陵、万县分三路抢运部队。仅1938年这一年,民生公司抢运出川的抗日将士,总计就有30余万人。