中央苏区时期的小学教育

作者: 苏春生 钟燕林 熊敏“红军来了大翻身,穷人当家做主人,学习文化入夜校,瞎子开目见光明。”这首流行于苏区的山歌,是中央苏区时期教育成就的真实写照。苏区时期,在极端艰难困苦的条件下,中国共产党和苏维埃政府采取多项有力措施,推动苏区教育事业发展,提高了苏区军民的知识水平和政治觉悟,创造出一片自由光明的新天地。

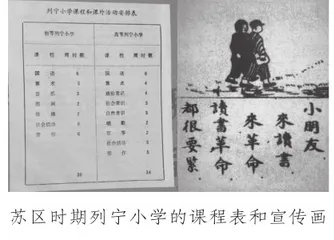

在距离江西瑞金红井不远处的列宁小学旧址内,黑板旁的墙面上贴着一张泛黄的纸张,上边印着“科目课程”“小学前三年科目为国语、算术、游艺(唱歌、运动、手工、图画),但国语课程中要包括乡土地理、革命历史、自然和政治……每周和每天的课程安排要合理分配,符合教学规律”等字样。这份类似于现在学校课表的“科目课程”,诞生于90年前战火纷飞、物质条件极为匮乏的苏区。

创办列宁小学

土地革命前,赣南、闽西等地区农村文化教育十分落后,文盲占人口的90%以上,读书的绝大部分是富家子弟,劳苦大众的子弟是上不起学的。苏维埃政权建立后,苏区人民在文化教育上翻了身。

苏维埃政府大量、普遍地创建列宁小学,据1934年中华苏维埃共和国第二次全国代表大会的统计,当时整个苏区创办了3000多所列宁小学,仅苏区模范县兴国县就办有300多所。毛泽东在《长冈乡调查》中提到长冈乡的小学教育情况,如“列宁小学,四个,每村一个,各有校长、教员”,学生“共一百八十七,占全乡学龄儿童总数百分之六十五”“均分甲乙丙三班”。当时苏区小学的布局设点比较合理,极大地方便了学龄儿童入学;小学划分学区,1个学区内原则上设立1所学校,家校距离一般不超过1500米。学校的规模根据学区内的儿童数量进行适当灵活的设置。列宁小学的教育经费完全由苏维埃政府承担,工农子弟一律免费入学,红军家属、殉难烈士、革命干部子弟或经济上确有困难的贫苦孩子,伙食费也可以由学校补贴。

为办好苏区教育,列宁小学及各级学校的师生艰苦奋斗、自力更生,解决校具和设备困难。没有教室和礼堂,就把课堂搬到民间的草房、祠堂及庙宇里面;没有黑板,就在庙宇或祠堂的木板、堂匾上涂烟灰代替;没有课桌椅凳,学生就从家里自带或用砖石、土坯和木板堆砌;没有体育用具,师生就动手挖沙坑、做秋千及篮球架、搭乒乓球台;没有粉笔和红墨水,教师就用白石泥做粉笔,用朱红石磨成红墨水……许多学校为了给国家节省教育经费,还开展了勤工俭学活动,动员师生利用课余时间种粮、种菜,发展农业生产,实现了教具、蔬菜及办公经费的自给。

由于苏区儿童教育的蓬勃发展,大部分适龄儿童都得到免费上学的机会。据1934年1月统计,仅江西、福建、粤赣三省就有列宁小学3052所,学生89710人,先进县学生入学率达60%,而当时在白区号称教育最发达的江苏省入学率也只有约10%(凌步机、余伯流:《中央苏区史》,江西人民出版社,2017)。

中央苏区在教育方面取得的巨大成就,连国民党的军政要员也不得不承认,1935年3月21日《中央日报》发表的《江西农村视察记》一文提到,国民党第十八军军长罗卓英在一次记者招待会上谈到苏区的教育时说,“其教育问题,则颇堪吾人注意”“一般儿童之成绩,已至是惊人”。

重视培养和优待教员

为发展好苏区的小学教育,中央苏区就教师人才的建设专门出台《小学教员优待条例》,成立红色教员联合会,举办小学教员训练班,创办短期师范学校、初级师范学校和高级师范学校等,培养培训小学教员和教育干部,建立了比较完整的师范教育体系。如《短期师范学校简章》第一条规定“以迅速培养教育干部及小学教员为任务”,第三条规定“修业时间以三个月为标准”;《初级师范学校简章》规定“以养成能用新的方法,从事实际的儿童教育及社会教育的干部为任务”。可见创办这些学校的目标指向和培养对象非常明确。小学教员训练班只在寒暑假期间开办,专收现任或将任列宁小学教员者为学生,采取的是一种“短、平、快”的训练方式。正如《中央文化教育建设大会决议案》所提:“摆在目前重要的任务,必须进行有系统地培养工农的干部,从工农积极分子,与文化水平较高干部中,准备大批熟悉教育工作人才,提拔妇女参加教育工作,首先是列小的教员。”

中央苏区对小学教员人才培养的重视,也从一个方面说明小学教员在当时仍比较缺乏。《中华苏维埃共和国小学校制度暂行条例》是中华苏维埃共和国临时中央政府人民委员会发布的第八号命令,该条例7个章节的内容中就有2个章节提到“职员”和“教员的待遇”问题。1934年2月16日,中华苏维埃共和国临时中央政府人民委员会发布了第九号命令,即《小学教员优待条例》,规定小学教员享受与苏维埃政府工作人员的同等待遇,如同样减纳土地税、有疾病时有权到国家医院医治,不收取诊断费和药费等,还规定乡苏维埃政府应发动群众帮助小学教员耕田。《小学教员优待条例》另一个重要的方面,就是规定了对小学教员的奖励制度,每半年奖励一次,并详细列举了奖励条件和等第以及奖励办法等。如规定教员连续取得第一等奖金2次的,按年增加原有奖金的20%至30%;奖励情况要同时登在报纸上。1934年2月,中华苏维埃共和国临时中央政府人民委员会教育人民委员部(以下简称“教育部”)批准的《红色教员联合会暂行章程》中也有改善教员本身的生活、实行教员群众互助的有关描述。

大部分列宁小学,除校长外只有1个教员,许多教员实际上身兼数职,既是列宁小学的教师,又是夜校、识字班的教员。虽然工作十分繁重,但他们甘于付出、忘我工作,为苏区教育事业奉献一切。当时,苏维埃政府委派教师的家乡耕田队帮助教师家属耕田种地,使教师能够全心投入教育。一些没有土地分配的教员,就由学生家属轮流供给伙食,节省公家的经费,省下的钱用于支援前线革命战争。苏区人民无私奉献,倾其所有支持教育事业,自愿募集教育资金。中华苏维埃共和国临时中央政府主席毛泽东不仅倡导发展教育事业,还身体力行参加教育实践,经常到教导队、训练班及各级学校去上课,到工农群众中做宣传工作。在中国共产党和苏维埃政府的领导下,许多干部和知识分子积极参与教育事业,义务为学员上课,缓解了苏区教师队伍紧缺问题。

注重教材编写和出版

苏区教育实行的是共产主义的教育,体现着政治性和阶级性,必须摒弃之前体现旧教育思想的教材,重新编印新式的密切联系革命战争、阶级斗争、生产斗争及群众生活实际的教材。1932年6月,教育部组织教材编审委员会,以徐特立为主任,负责编写教材以及审查各地编写的教材。1933年7月,教育部编辑出版《共产儿童读本》;1934年6月,编辑出版《列宁小学国语教科书》;此外还编辑出版了涉及算术以及竞赛游戏、儿童唱歌集等内容的课本。这些教材出版后,大部分苏区很快采用,为苏区的小学教育提供了教学内容上实实在在的保障。这些小学教材十分注意儿童身心发展的特点,一般采用通俗化、形象化的语言进行编写,如采用韵文山歌、儿歌及故事、戏剧等形式,把抽象的政治理论和革命知识化为浅显的道理来教育苏区的少年儿童,受到小学生的欢迎和喜爱。在当时纸张和印刷等资源比较匮乏的困难条件下,能印刷出版小学课本,可以看出中国共产党和苏维埃政府对小学教育的重视和关心。

《共产儿童读本》第一至第六册和《列宁小学国语教科书》第一、三、五册是列宁小学通用的教材,各地教育部门根据当地实际,还编写了大量的补充教材或辅助读物。这些教材有3个鲜明特点:一是注重政治性。紧密结合当时的政治斗争、军事斗争,启发儿童的阶级意识、集体主义和奋斗精神。如闽西书局出版的《群众课本》有一课《手》:“有的手又粗又黑,有的手又嫩又白。富人不做工,富人的手又嫩又白。穷人做苦工,穷人的手又粗又黑。”课文通过手的比较,直观地显示穷与富的对立。又如湘鄂赣苏区列宁小学《红孩儿读本》第一册中,有课文写道:“小弟弟年纪小,常恨自己力量小。他说:土豪又高又肥胖,小小拳头怎么打得倒?我说:小弟弟莫心愁,千千万万的拳头团结起,要把土豪打成泥!”以浅显的语言生动地宣讲“团结起来力量大”的道理。再如教育部编印的《国语教科书》第一册第四十三课:“爸爸报名当红军,弟弟跑进来说:‘我的爸爸呱呱叫,大家都来欢迎了!’妈妈笑着说:‘好了,我们都是红军家属了!’”课文通过母子对话,体现苏区人民对红军的认识和情感。二是注重贴近生活。课文联系当地群众生产、生活实际,教育儿童热爱劳动和劳动人民,让儿童掌握相应的自然和社会知识。又如教育部编印的《共产儿童读本》第一册第十课:“田中有禾、有豆、又有花生”,一旁还配有插图。课文虽短,但信息量大,学生能够由课文提到的事物,旁及田中的其他作物。又如该读本第二十、二十一课:“木菩萨怕火,泥菩萨怕水,纸菩萨怕水又怕火。菩萨菩萨,你有什么灵呢?”“有口不会说,有手不会做,有足不会走,有耳有眼不会听看。菩萨菩萨,你有什么用呢?”这两课以人们(包括儿童)的眼见事实,破除对菩萨的迷信,宣传了唯物主义。三是注重生动性。课文的形式生动活泼、图文并茂,语句浅显易懂,且多具故事化、儿童化特点,富有生活情趣,易为儿童接受。与旧式教材的呆板、晦涩、了无生趣比起来,苏区小学教材显然更有新意和生气。

1933年10月,在全苏教育建设大会上,凯丰(何克全)的报告专门谈到教育经费与出版事业的问题,认为应当利用一切可能的条件去印刷大批的书籍课本,首先是小学的课本。当时不仅有苏区中央和省教育部门统编的教材,还有一些县、区自行编写的教材以及教学辅导材料等,教材建设这一基础工作搞得扎实,使得苏区小学校的教学工作开展得有声有色。文