湘江战役“后卫阻击战”考

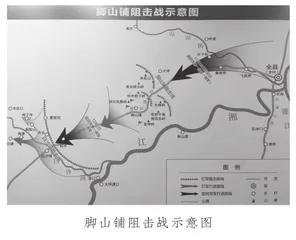

作者: 农丕泽湘江战役之初,中央红军先头部队抢先到达湘江,控制了从界首到屏山渡的湘江河段及其所有渡河点。随即,为保卫这条从湘桂边界的永安关、雷口关到湘江的渡江通道,红一军团在右翼文市到脚山铺一线、红三军团在左翼水车到光华铺一线,与从南北两面夹击的国民党桂军和湘军展开了极其壮烈的新圩阻击战、脚山铺阻击战和光华铺阻击战。以阻击战的形式来达成突破国民党军第四道封锁线的战役目的,这是湘江战役的一大特点。

在现有党史基本著作中,对湘江战役中的主要战斗一直叙述为三大阻击战,但是近年来,在研究、宣传湘江战役历史的时候,也有人提出“后卫阻击战”的概念,将湘江战役主要战斗从三大阻击战“扩编”为四大阻击战。通过查阅、研究《中国人民解放军第二次国内革命战争史料选编》(中国人民解放军军事科学院编纂,人民出版社,1964)、《红军长征参考资料》(中国人民解放军历史资料丛书编审委员会编纂,解放军出版社,1992)、《红军长征过广西》(广西人民出版社,1986)等相关电文和相关人员的记录、回忆录等资料,笔者认为,中央红军后卫方面并未发生与新圩、脚山铺和光华铺三大阻击战的规模、意义相接近的阻击战斗。

形势一度严峻的红军后卫线

1934年11月25日,中共中央革命军事委员会(以下简称“中革军委”)和红军总政治部分别发出作战命令和政治动员令,湘江战役开始。其时,红军先头部队从永安关、雷口关一线进入广西地域,向着湘江前进。同一天,桂军原先部署在全县(今全州县)、兴安一线的部队刚刚南撤到恭城,湘军刘建绪部从黄沙河一线正向全县县城全州镇开进。之前尾追红军的国民党中央军周浑元部,当天晚些时候从道县(古称“道州”)县城下游河段偷渡潇水,继而袭占道县县城。

周浑元部的行动对湘江战役态势的发展产生了很大影响。从战役全局上,由于惧怕红军在北面湘军压迫下转向广西腹地,更惧怕国民党中央军借追击红军之机深入桂境,白崇禧等新桂系首领改变之前对红军“让道”的计划,11月26日即令桂军全军调头北上,全力封闭湘桂边境,红军在湘江战役中被桂、湘敌军南北夹击的险恶形势更加严峻。

从当时战局看,周浑元部的行动也使得红军各部队面临极大不利。由于制定湘江战役作战计划时,红军并未获悉全县、兴安一线的桂军已南撤,故仍以打乱敌人部署、强渡湘江为目的,做了兵分四路的部署。行动开始后,由于邓家源山道不通,第三路的红三军团等部不得不折回雷口关一线进入广西;第四路的红八、红九军团在按计划从江华、永明(今江永县)攻取三峰山赶赴湘江途中,也受阻于山前。因此,如果周浑元部在袭占道县后继续猛追红军,将会使各路红军面临被各个切断的危险。

面对险境,中革军委急令红军后卫部队,坚决阻击周浑元部可能发起的进攻,保证各路红军部队能够安全开赴湘江。26日20时,中革军委发出《关于在敌占领道州后五军团及一师任务和二十七日动作指示》的电报,对全军后卫进行部署:红一军团第一师集结于十里铺后,于次日逐步向寿佛圩、杨家桥地域转移;红五军团(第三十四师除外)在27日中午转移到高明桥地区,在河西岸准备阵地,红三十四师同时转移到小坪,第二天在蒋家岭至雷口关地区布防。27日19时,中革军委发出《应设法掌握所属部队》的“万万火急”电报,命令五军团最低限度于28日内,应阻止敌人于蒋家岭、永安关、雷口关以东地域。特别是侦知何键于27日电令周浑元部加紧“追剿”,以及红八、红九军团受阻三峰山而不得不折返永明北上并经小坪、蒋家岭一线进入广西的消息后,中革军委更于28日1时30分发出《对五军团的战略部署》电报,规定“五军团无论如何须扼守蒋家岭、永安关、雷口关地域,直至29日夜止,以保证和掩护八、九军团由水坪(注:应为小坪)赶到蒋家岭与野战军全部西进”。一时间,红军的后卫线战云密布。

“周敌缓进”下的红军后卫线态势

然而,周浑元部在袭占道县县城后,并未如红军预料的那样继续西进,更没有按照何键的命令加紧“追剿”,而是龟缩在道县县城,按兵不动。11月28日17时30分红五军团发给中革军委《关于五军团抵御道州城敌人的布署情况》之电报表明,直到当日下午,红军后卫红五军团的两个师中,红十三师的“三十九团仍在杨家桥以东,今二十八日上午我侦察连前出到道城以西之十里铺附近,俘敌二十三师数名,据称道城已到了几个师,不知本日开拔否”。而当天傍晚抵达蒋家岭地域的红三十四师,更无全力御敌之忧,仅需要“派出游击队,从其本日来路通小坪向道上与八、九军团取联络并带到蒋家岭”。

11月29日,周浑元部终于从道县县城出发,缓慢向着湘桂边境的永安关、雷口关方向推进。但其行进速度之慢,不但没有直接威胁到红五军团主力设在永安关—雷口关地域的主阵地,甚至对位于主阵地东南的小坪—蒋家岭道路都没有形成实质性威胁,因此当日21时,中革军委在《对五、八、九军团作战行动的指示》电报中,对后卫红五军团进行如下部署:“在周敌昨未前进与今日缓进条件下,五军团今二十九日应仍在原地域扼守一天,前出至杨家桥的强有力一团应进行有力运动防御,而主力则除警戒部队外可不必全部展开,至黄昏后主力可转移文市地域,在文市以东山地布置掩护阵地。”

当天晚上,红九、红八军团先后通过蒋家岭、雷口关,抵达水车地域。在现有资料中,笔者并未发现有两个军团在小坪、蒋家岭一带遭到国民党军侧击的记载。

红九军团抵达水车后,即照中革军委电令,赶赴文市渡过灌江,向湘江前进。红九军团离开后,驻守文市地域的红五军团部和红十三师也于11月30日凌晨起渡过灌江西进。最后到达水车的红八军团(一支新组建的部队),本也应立即渡过灌江赶赴湘江,由于过度疲惫,在水车休息数小时,直到30日拂晓才渡过灌江。天亮后,红三十四师冒着敌机轰炸,在水车渡过灌江,赶赴新圩地域,执行接替红六师部队新圩阻击战的作战任务。至此,到11月30日上午,灌江以东已经没有红军部队了。

而11月30日这天周浑元部的行程,在12月5日国民党军“追剿”总部呈南昌行营工作报告中明确述及,周浑元部万耀煌第十三师的先头部队,于“卅申占领文市”。薛岳时任追击红军的国民党中央军部队指挥官,他在随军日记中写道:“十一月三十日,酉刻,接第廿八军参谋长电话:‘西窜之匪,本(三十)日申刻左右已全部通过全州、兴安间地区,我军已占领五里排附近地区,桂军主力已到石塘圩,我周纵队亦到文市。’”红五军团上午离开文市、水车地域渡过灌江西进,傍晚周浑元部先头部队才到文市宿营,敌我双方有着近1天的行程距离,故所谓的水车阻击战也就无从谈起。

红军湘水以东各军抢渡湘江态势和桂军阻拦中央军入桂情况

11月30日,由于红三十四师未能赶到接替作战任务,面对国民党桂军3个多师的进攻,红六师第十八团血战到黄昏,最终大部分牺牲在陈家背一带。从11月27日起打响的新圩阻击战至此壮烈结束。根据国民党桂军《七军年刊》刊载的《第七军二十四师一年来工作概述》及时任桂军第十五军第四十四师参谋处张文鸿处长的回忆资料,11月30日晚,桂军主力在新圩的立湾、平田等地奉命就地宿营。当日下午,有部分桂军绕过红军阻击阵地,向北前出到全县县境的古岭头地域。这天途经该处的红十三师和红八军团一部均遭到敌人侧击,先后转向西北,经石塘向湘江前进。

在西北方向几十千米开外的脚山铺阻击战方面,30日晚,为避免被湘军刘建绪部分割包围,红一军团主动放弃余下的脚山铺第一道防线的阵地,退守位于白沙河的第二道防线。根据《林聂关于一军团固守现阵地、军委可令湘水东我军星夜过河的报告》可知,考虑到白沙河一带“沿途为宽广之起伏树林,敌能展开大的兵力,颇易接近我们,我火力难发扬,正面又太宽”,半夜时分,林彪、聂荣臻给中革军委发电报,请求中革军委电令湘水以东各军星夜兼程过河。这才有了12月1日3时30分中共中央、中革军委和总政治部联署发出那份“我们不为胜利者即为战败者,胜负关全局”的著名电令《保证军委一号一时半作战命令全部实现》。而林彪、聂荣臻电令湘水以东的各军,就是红五、红八和红九军团。

赶往湘江的几支部队中,率先渡过灌江的红九军团,在“无论如何都要过湘江”号召的激励下,克服极度疲惫,向着湘江不停疾驰,终于在11月30日半夜时分,也就是差不多在林彪、聂荣臻电报发出的同时,抵达湘江东岸,随即涉水渡过湘江。

随后,红五军团部和红十三师克服疲劳,于12月1日黎明前抵达湘江东岸。时任红十三师师长的陈伯钧在日记中这样记录:“到石塘圩将及廿四时以后,接军团首长及中央代表紧急信件。催促我们立即渡河,不然即有被敌截断可能,于是我们即不停止的向蔴(麻)子渡前进,到江边正赶上主力,接着过河后天已拂晓。”

这样,到12月1日天亮时,还在湘江以东的部队,就只剩下红八军团了。

红八军团为新部队,行军作战的能力和意志与老部队毕竟存在差距,他们在石塘又休息了一阵,直到12月1日晨才又出发赶赴湘江。作为落在最后的部队,红八军团一路上遭到敌机轰炸、被民团围攻,抵达湘江东岸前又被追击的桂军追上,红八军团且战且走,在敌人的枪林弹雨中涉渡湘江,遭受了严重损失。但即便如此,到12月1日午后,湘水以东各军均已渡过湘江。当日傍晚前后,脚山铺阻击战和光华铺阻击战的红军部队也相继撤出阵地,向西撤入越城岭山区。

12月1日这天,在灌江西岸也发生了一场战斗。正如前文所述,桂军倾其主力猛攻红军新圩阻击阵地的一个重要原因,就是要封住湘桂边境,阻止中央军深入桂境。因此在这一天,桂军主力从新圩北进到古岭头一带后,立即兵分两路,一路向西追击红军,一路向东堵截中央军。张文鸿在《桂北堵截红军记》中这样记述:“四十四师继续向麻子渡、界首方向追击;二十四师亦继续向文市西侧前进。二十四师进抵文市西侧附近时,其先头部队七十团与蒋军周浑元的先头部队发生遭遇。周部先头部队约一个营,战斗不到一小时,即被七十团包围缴械。据被缴械的官兵说,误认桂军为红军,所以放下武器。于是我方随即将缴获的人枪全部退还。”

关于中央红军已渡过湘江消息,12月1日晚上,白崇禧在发给蒋介石、李宗仁、陈济棠、何键等人的“东戌”电中,称“周司令浑元所部,宥日进入道县,本日已入桂境”。当天白崇禧致何应钦等人的电文中,更明确称“周司令浑元所部先头,下午三时亦已进至文市附近,经与我军联络矣”。

但是,这种先包围缴械然后又退还人枪的“联络”,就是明确警告中央军不能进入广西。周浑元当然知道这样“联络”的含义,因此只能命令进入广西的先头部队改向北经两河—全州,大部队则沿着湘桂边境的白宝—黄沙河一线,折往湖南武冈。这样,在袭占道县县城后,国民党中央军周浑元部对红军的追击,始于11月29日的“缓进”,终于12月1日与桂军的“联络”,期间红军后卫部队与周浑元部没有发生大规模的后卫阻击作战。

与湘、桂敌军发生“后卫阻击战”的可能性

红军长征进入湘南后,尾追红军的除了国民党中央军周浑元部,还有湘军的李云杰、李韫珩两路。湘江战役中,桂军除派出几乎全部正规军,还集中了桂林、柳州、平乐区民团上万兵力配合正规军作战。通过查阅对照国民党军内部各派系间各种“口水战”资料,笔者发现李宗仁、何键的两篇报告所述,对有否大规模的“后卫阻击战”有着重要的佐证作用。

一篇是1934年12月10日,李宗仁的《李总司令宗仁在政委会报告》,节录如下:

……二十一日,道县竟以失守闻,犹谓李云杰、周浑元两部转瞬即可收复。同时,江华以南大路铺、白芒营,发现匪众数千。嗣后,龙虎关小战时发,适天雨旬日,空军无法活动,匪之主力方面仍不清楚。迨二十三日,扰我富、贺之匪复被我击溃后,一部退据江华城,大部向界牌、井塘窜去。二十四日,匪众二万余分犯“四关”。守兵一再堵剿,因众寡悬殊,卒以不守。越日,文市告陷。匪之主力至此方得明了。然亡羊补牢,尚未为晚,我军即以富、贺之十五军黄师移转兴安,王、韦两师转移灌北,七军覃师继续跟进。同时,电约湘友军南向夹击。二十七日夕,我十五军主力展开苏江、新圩之线。二十六日午,湘友军章、李、陈三师先达全州。二十八日,我十五军开始攻击,战颇顺利,俘获有加。后匪绕袭杨柳村,致新圩复入匪手,我王师莫团损失颇重。越日,覃师增援反攻,夺回新圩。我守伏华铺(注:应为光华铺)、凉亭、兴安一带之黄师,以兵力单薄,被共匪压迫,仅能固守阵地极力抗战。三十日,我七军及第十五军并空军会攻石塘,血战两昼夜,毙匪无算,俘虏三千八百余名,获枪数千支。匪向西延、梅溪口溃窜,一部由车田窜龙胜。因友军行军迟缓,不能将共匪合围于湘水以南地区而歼之,殊为可惜。