李济深书法印象

作者: 苏炳培2021年,笔者在朋友处看到《李济深画传》(中央文献出版社,2005)和《李济深诗词对联选》(广西民族出版社,1993)等文献资料,内有李济深的题词、手札及书法作品约20幅。因之前看到的李济深书法作品都是《爨宝子碑》风格,心里也曾揣摩他的日常手札会是什么样的风格,所以,当看到这些珍贵的文献资料时,笔者逐一拍照,仔细品味其用笔、结体和章法的特点。李济深的早期题词和手札或以草作楷,或以隶作楷,古朴浑厚,舒展率意,更接近《石门铭》的风格。由此可见,李济深平生对南北朝时期的刻石有读帖或是临习的经历,只是注意力相对集中于《石门铭》《爨宝子碑》。

早在20世纪90年代,笔者曾在李济深的亲侄、苍梧县政协原副主席李煜平家中见过其真迹,在李济深故居也看过其书法作品的影印件。李煜平告诉笔者,这是他在中央美院读书时,李济深写给他的。这幅书法作品取法《爨宝子碑》,学书法的人多知其精妙。笔者当年只是感觉该书法与《爨宝子碑》很“像”,并不知道如何通过笔墨线条和书写内容去思考分析一幅作品。

李济深(1885—1959),广西梧州市人,曾任黄埔军校副校长,原国民党高级将领。中国国民党革命委员会主要创始人、领导人之一。1949年后历任国家副主席、全国人大常委会副委员长、全国政协副主席。李济深好文善书,师从国学家肖隐美研习国学,是伍观淇、梁漱溟等组织的中国古代思想文化讲学会最忠实的听讲者。他对文化人士十分尊重,对珍贵文物十分爱护,革命战争时期,曾尽己所能保护了一批文化界爱国民主人士和珍贵文物。李济深享有“儒将”之誉,读书、赋诗、挥毫是他的“三余”乐事,柳亚子称他“将军饶有书生气”“以武人而娴文翰”。

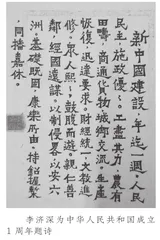

李济深的书法习碑而成,师法高古,足见守正之风。这约20件题词、手札和书法作品,大多可见《石门铭》或《爨宝子碑》的影子。如他为黄埔军校第四期毕业生所书的孙中山先生遗训“为民前锋”、为《中央政治会议广州分会月刊》题写的刊名以及日常书稿,又如他有感美国军舰在台湾海峡演习而书的自题词手札《望海潮》,开阔恣肆、结体奇纵,笔用中锋、沉着含蓄,偶见露锋用笔,偶舒“长枪大戟”,或以草作楷,或以隶作楷,可见《石门铭》的影子;他为儿子李沛金所书的《七诀》、欢送苏联最高苏维埃主席团主席伏罗希洛夫的自题词《沁园春》、为中华人民共和国成立1周年的题诗、重书自题诗《纪念黄花节》等,朴厚古茂,率真硬朗,则承《爨宝子碑》。1958年,他为香港《大公报》复刊10周年题词:“卓哉大公报,笔战序前列。正义撞洪钟,言论殊正确。人民振喉舌,报道尤翔实。祖国日繁荣,民族大团结。国际声望高,唯一新中国。家乡好景象,个个丰衣食。跃进再跃进,生产更生色。艰苦矢奋斗,十五丰功绩。引领海天遥,光荣纪念日。为国扬雄风,发挥无限力。”观此题词,实是心手双畅所至,犹可管窥《石门铭》《爨宝子碑》两碑的神采。

可以说,李济深一生把《石门铭》《爨宝子碑》两碑奉为圭臬。有人据此认为李济深曾师法康有为(康有为极为推崇《石门铭》,甚至在《广艺舟双楫》中将其列为“神品”),笔者认为此说值得商榷。过去,但凡读私塾的人大都会接受传统文化的开蒙,包括书法。李济深出生于“亦耕亦读”之家,祖父是秀才,父亲是廪生,都以教书为业,学习诗书更在自然之中。虽然清朝碑学兴起,但学堂仍以馆阁体教育学生。然而,李济深早期的作品,全无馆阁味,相反,“碑”味浓酽。有关资料表明,南北朝时期的刻石,包括碑刻、墓志、造像题记和摩崖石刻,已为世人所知的超过2000多方,笔法和形态可谓千姿百态。这些碑拓,李济深过目不少,心摹手追也不少。随着阅历的增长、修养的渐进和认知的改变,李济深不断地自我否定和修正自己的追求,最终专注于一碑。这种否定和修正,不仅体现在书法上,也体现在人生追求上。正是这种敢于自我否定和修正的守正求真态度,才有了他后来联共反蒋抗日,响应“五一口号”北上,共谋建国大业的行动和作为。

李济深的书法作品,笔法之间可感刚强之志。历史长河,碑贴双修,法书(即作为书法范本的字和书法)琳琅,风格各异。其中南北朝的刻石,整体上看风格多样,笔法古拙劲正、遒劲雄强、有方有圆;结体精美绝伦、变化无端,存汉隶遗型;风格有沉着劲重、端方峻整,有峻骨妙气,有峻宕奇伟。出土于云南的《爨宝子碑》全以方笔写成,健强峻峭,古朴天真。李济深游目千载,追秦篆、觅商金,摹汉隶、临魏楷,最终找到了心仪,实则是合于眸、契于心、切于性、合于情。曾有学者从“心之所发”“运之为字迹”(明项穆语)的观点出发,对唐代书法家欧阳询的出身和曲折的仕途经历与其书法比照研究,认为其森严整饬、险绝峻拔、紧抱中宫等书法特点正是其谨小慎微、寡言少语、封闭自守个性的体现,其起笔的锐角露锋,更是对外防范潜意识的流露。纵观李济深的一生,早年追随孙中山革命,后来被蒋介石以“湘案”为由扣留在南京汤山,先后3次被开除国民党党籍,然而,在西安事变爆发后的第3天和第6天,他便两次向当时国民党的军政要员林森、冯玉祥、孔祥熙、于右任、何应钦、张学良、杨虎城、李宗仁、白崇禧以及各军总指挥、各省主席连发两封电报,说明时局形势,表明立场态度——“惟际兹强寇压境,危亡即在目前,至盼号召全国所有力量,一致对外,方足以挽救危亡,若再另起纠纷,豆萁相煎,是真使国家民族陷于万劫不复之境矣。”(《李济深自述》,时代出版传媒股份有限公司、安徽文艺出版社,2014)此等胸谋大义非家国情怀、民族大义之极者所不能!正是一生起伏跌宕的经历,锤炼了李济深负重沉潜的毅力和忍辱前行的决心,成就了他敦厚刚毅、坦荡无私和大义凛然的品格,这种品格契合《爨宝子碑》朴厚古茂、率真硬朗的风格。反映在其书法作品上,则是用笔斩钉截铁的劲健有力和中锋行笔力透纸背的沉稳刚毅,就算是日常手札,虽以草入楷或以隶入楷,然每一用笔的起、收、行均交待得清清楚楚,从不拖泥,非常沉稳淡定,精神面貌跃然纸上,给人凛然不可犯的感觉。

李济深书法作品的结体章法,透出大气豪迈。欧阳询的书法取法魏楷,个人曲折的经历和学养,磨砺成其法度森严、稳重挺直、收紧中宫的书法特点。《爨宝子碑》率真、态奇、硬朗,李济深书法较之《爨宝子碑》,结体上因字赋形,依字成方,间架疏密自然,大小匀称,古朴硬朗,端方坚毅;章法上,字与字、行与行之间的间距、呼应中规中矩,稳重大气,雄浑一体。这是千万次提按使转的渐修和顿悟后的毅然抉择,是日久的文化濡染和天性磨砺的自然养成,是审美情趣和品德人格的真实反映。李济深的一生,经历过“烽烟罩万壑,不见武陵春”(《乡居感怀》)、“万孔千疮家国事”(《应召上庐山感怀》)的年代。他曾因国土沦陷自己却被委以虚职而长嗟,“可怜责任成虚负”(《国难抒怀》)、“可怜家国无穷恨,绿水青山总不知”(《桂林书感三绝》);曾因“统兵者不战而循”而直抒胸臆,“年年纪念黄花节,不愧黄花有几人”(《纪念黄花节》);曾因国民党反动派撕毁国共停战协定和政协决议,悍然对解放区发动全面进攻而愁叹“生民真可念,孰与挽狂澜”(《离渝还都》);曾因“庐山高处最清凉,却恐消磨半热肠”(《应召上庐山感怀》)而拂袖而去;曾为“同舟共济,一心一意,来做一件大事。前进!前进!努力!努力!”(《离港北上》)毅然北上;亦曾祈祷“愿望山河归大统”(《路过玉林》),“从兹定太平,无复战争矣”(《登雨花台有作》),“十年国庆万年红,衡麓光辉永照中”(《国庆后写兴》)。诗言志,书传神。从心理学层面说,书法创作是作者诠释个性、心态、情绪、想象和灵感的过程。李济深戎马一生,其刚正不阿的品格,对社会时局的情绪,对家国和民族的情怀,在诗作中有淋漓尽致的反映,也通过其书法中刚毅沉稳的笔画线条、端方刚正的结体和雄浑一体章法得到彰显。这恰恰是目睹国家沦陷、民族受难的赤子,对“祖国日繁荣,民族大团结。国际声望高”理想的潜意识表现。

李济深书法内容与笔墨的统一,可见其人。“书如其人”之说,最早可追溯到西汉扬雄所说的“故言,心声也;书,心画也”。此后,历代书家均有相关论述。王羲之的《兰亭序》、颜真卿的《祭侄文稿》、苏东坡的《寒食贴》之所以成为天下三大行书,除了笔法、结体、章法等技法,关键在于书写内容与笔墨情绪的统一。读者在品读《兰亭序》时,通过遒劲飘逸的书法,能感受到作者文字所表达的豁达人生观;在欣赏《祭侄文稿》时,透过裹锋的使转、浓淡的笔墨、行间的涂抹和艰涩的笔力,能体味到与作者文章表露一致的失去亲人的沉痛心情;在欣赏《寒食贴》时,跟随起伏跌宕的笔墨,能感觉到作者被贬黄州3年的惆怅孤独和苍凉之情。同样,笔者欣赏李济深的书法,在管窥其师承和书法技法的同时,亦可透过作品内容与笔墨,品鉴其真情实趣。李济深的书法作品,内容多为自题诗,大都写于风雨飘摇年代,作品雄健之中透出凝重,正是“可能尺寸为苍生”之心,“几回翘首几低头”之形的笔墨反映;其1949年后的作品,因心境不同,书法的神采也不同。如1958年3月15日他为香港《大公报》复刊10周年所作的题词,端方为主的结体和隶楷融合的用笔,随心随性,实是心之所感,意之所动,笔墨所成,尤其是后面几行,心随文意,笔随心走,越发洒脱,更是“跃进再跃进,生产更生色”“为国扬雄风,发挥无限力”的畅快之情在内容和书法中得到了统一的体现。

明代项穆在《书法雅言》中说:“故心之所发,蕴之为道德,显之为经纶,树之为勋猷,立之为节操,宣之为文章,运之为字迹。”从李济深的书法和其平生经历,笔者深深感受到其伟大的人格,每一笔、每一字、每一幅作品均有其道德、节操、经纶、文章、勋猷之影子。文