覃健中将:身经百战留英名

作者: 吴锡刚

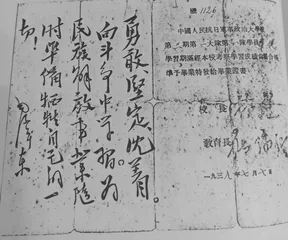

覃健(1911—1959),壮族,广西东兰人。1955年获授中将军衔,1959年7月15日不幸病逝于北京,年仅48岁。他的英年早逝,令生前所在部队、共同浴血奋战的战友以及至亲至爱的家人痛惜不已。“一生献革命,英名留世间”,这是曾任中国人民志愿军政治部主任、南京军区政委的杜平于1992年春给覃健的题词评价。

跟随拔哥参加农民运动

覃健,原名覃秀华,曾用名谭健。1911年4月出生于今东兰县大同乡板坡村却里屯一个壮族农民家庭。他的父亲覃世烈忠厚勤快,会做木工活,农闲时常外出给人修建房屋,或制作家具,以补贴家用;母亲韦氏是位勤劳善良的农家妇女。

覃健8岁时,开始到相邻的弄肖屯读书。由于家中困难,他只能一边放牛、砍柴,一边上学读书,有时为了躲避抢掠、残害百姓的土匪,还要离开家乡逃难。就这样断断续续读完初小,家里再也没有能力供他继续上学了。贫困的童年,使覃健产生了对社会黑暗的不满、对贫困群众的同情和对新社会的憧憬,乐于接受革命思想的影响。

在覃健读书期间,韦拔群领导的东兰农民运动风起云涌。韦拔群(1894—1932),东兰县武篆镇东里村人,广西农民运动先驱,群众亲切地称他为“拔哥”。1922年3月,韦拔群召集陈伯民等11人发表文告《敬告同胞》(中共中央党史研究室科研管理部编:《中国共产党革命英烈大典》,红旗出版社,2001),该文告号召农民“组织农民协会及农团军,争回我农权,救目前贫苦”。在韦拔群的领导和他培养的众多农民运动骨干推动下,东兰县的农民运动如火如荼地开展起来,各区、乡都成立农民协会,组建农民自卫军。

1926年,在韦拔群领导的农民运动影响下,覃健参加了支持农运的学生宣传活动。1927年,覃健积极参加当地打土豪、分田地活动,随后加入东兰农民自卫军。1929年10月,在邓小平、张云逸领导下,革命部队进驻右江,准备举行武装暴动。为扩大武装,他们把从南宁带来的武器分发到右江各县,发展农民武装。覃健奉命随队前往恩隆县(今属田东县)平马领枪,领到一支德国造的套筒枪,子弹200发,手榴弹4枚,这是他第一次拿到新式武器,特别兴奋。接着,覃健在奉议县(今田阳县)附近参加了一次反击敌人的战斗,接受对敌作战的洗礼。

无惧艰险跟随红军北上

1929年12月11日,即广州起义两周年之际,在韦拔群带领下,覃健等东兰农民自卫军参加了中共广西前委领导的百色起义。当天,在百色县城东门广场举行有3000多名工人、农民、红军战士和市民参加的庆祝大会。会上宣告成立中国红军第七军。张云逸任红七军军长,邓小平任中央代表(后任前委书记兼军政治委员),陈豪人任前委书记兼政治部主任。红七军分3个纵队,东兰、百色、凤山等县农民自卫军编入第三纵队,韦拔群任纵队长。从此,覃健成为一名光荣的红军战士。

1930年11月初,红七军在河池整编时,覃健被编入第十九师五十六团三连,任宣传员。整编后,覃健随红七军主力远征北上,执行攻打柳州、桂林等大城市的任务。第二十一师师长韦拔群留在右江地区坚持斗争。

红七军离开右江苏区后,一路上遭到敌人围追堵截,特别是在广西罗城四把佛子坳、融县(今分属融安县、融水苗族自治县)长安和湖南省武冈县城等地打了几场恶仗之后,部队受到严重损伤。这时,红七军前委决定停止攻打大城市,转向江西中央苏区与“朱毛”中央红军汇合。途中,覃健曾代理一段时间排长,负责连队伙食管理。由于部队一直在行军作战,无后方支援保障,覃健没有工作经验,感到困难和压力比较大,加上深深地怀念革命的启蒙者、带路人韦拔群,一度产生离队返回东兰、继续跟随韦拔群打游击的想法。经上级领导的耐心教育后,覃健认识到自己的错误,决心以实际行动来改正。在粤北梅花村和抢渡乐昌河的战斗中,他勇猛杀敌,掩护战友,把生的希望留给他人,把死的危险留给自己,被战友誉为“最不怕死的人”。红七军进入湘赣苏区后,覃健调任连队通信员,在西部的永新、莲花地区参加了酃县、茶陵、永阳、安福等战斗,表现勇敢顽强,出色完成了任务。

1931年春,经韦在玑、苏振威介绍,覃健光荣地加入中国共产党。多年后,他深情地回忆道,当时加入党组织,是自己要求进步,希望在党的直接培养与教育下逐步提高,多做贡献,求得被压迫人民的彻底解放。

红七军历时近9个月、转战5省、行程3500千米,经历大小战斗百余次,打破敌人的围追堵截,1931年7月22日,终于在江西省于都县桥头圩与红一方面军胜利会师,编入红三军团战斗序列,成为中央红军的一支劲旅。此时,中央苏区第三次反“围剿”已经开始,覃健随部队参加了莲塘、良村等战斗。1932年2月,红军攻打赣州,已升任排长的覃健参加攻城战斗近一个月,在一次城墙爆破任务时,背部受伤。但他轻伤不下火线,部队撤出战斗时,他率部去医院抢运伤兵,受到部队首长的鼓励与慰问。

1933年7月,红军成立东方军,司令员彭德怀、政委滕代远指挥东方军入闽作战,首先发动泉上战斗,活捉国民党宁化县县长黎群薰,毙、俘敌1200多人,缴获步枪700多支、迫击炮3门、机枪3挺、手枪60支、大洋1万多元和大批粮食、食盐。覃健在这次战斗中冲锋在前,英勇作战,获得部队领导的赞扬。

1934年10月,红一方面军开始长征时,覃健担任红三军团政治部警卫连连长。在长征途中,他经常替战士扛枪或背包;对身体较弱或带有伤病的战士,他关怀备至,多次给予鼓励和帮助。1935年6月,红一、四方面军会合后,红四方面军有部分人员和武器弹药补充到警卫连。9月,张国焘拒绝执行中共中央北上方针,擅自命令右路军南下,引起警卫连战士的思想混乱,刚从红四方面军补充来的个别人员,又返回原部队了。覃健坚信党中央的正确领导,坚定地对警卫连的战士说,要继续向北走,跟随毛泽东去!他抱着必胜的信念,带领连队,爬雪山,过草地,经历无数艰难险阻,胜利到达陕北。

投身抗战战斗在冀鲁豫地区

1937年8月,覃健调入延安中国人民抗日军事政治大学第三期学习,毕业后留校担任第四期队长兼军事教员。时值民族存亡之际,覃健强烈要求奔赴前线对侵华日军作战,获得组织批准,于1938年7月离开延安,先后担任八路军第一一五师三四四旅六八八团副团长、特务团团长、冀鲁豫支队第二大队大队长、八路军第二纵队新编二旅五团团长等职务,率部参加了一系列战斗。

1938年11月,爱国将领范筑先在山东聊城抗击日军战斗中壮烈殉国,鲁西局势动荡。12月,覃健带领第六八八团一部开往鲁西,收容范筑先旧部第十三支队,以第六八八团两个连队为骨干,组建第三四四旅挺进纵队,随后改编为特务团,覃健、常玉清分任团长、政治委员,在菏泽、东明、曹县一带开展抗日游击斗争。

1939年3月,八路军冀鲁豫支队成立,杨得志任司令员,支队下辖3个大队,后又成立四大队和五大队。覃健所在的特务团改编为第二大队。4月下旬,支队决定强袭日伪军重要据点金乡县城。该城内驻扎有日军1个中队和伪军700多人。25日夜,覃健率第二大队以一部兵力从城东南助攻,主力对西南之单县、成武方向警戒。26日零时,各大队发起攻击,迅速突入城内,激战4小时,歼敌1部,占领城内各交通要点,拂晓撤出战斗。此役共毙、伤日伪军150多人,俘伪军100多人,缴步枪100多支。

6月30日,在杨得志指挥下,覃健率部参加了攻打定陶县城的战斗,经3小时激战,歼灭顽军500多人,缴枪400多支、马100多匹。城内群众热烈欢迎八路军入城,从此,鲁西南根据地连成一片。

7月1日,支队在定陶城内召开干部大会,庆祝中国共产党成立18周年,同时动员抗日反顽。当天下午,日军2000多人的机械化部队抵达金乡、曹县,逼近定陶。支队决定转移出城,并令第二大队承担阻击任务。覃健率部在定陶城西南的许庄寨,与敌人的先头部队遭遇。他指挥部队对敌展开猛攻,毙敌100多人,击毁汽车3辆、火炮1门,顶住敌人的进攻。在掩护支队主力安全转移后,覃健率第二大队从日军间隙突出,转移到曹县、单县地区。此后,覃健率部参加多次反“扫荡”战斗,保障冀南、豫北根据地的开辟得以顺利进行。

曾担任支队第一大队长的刘震回忆,到1939年底,冀鲁豫支队共作战100多次,毙、伤日伪军1400人,俘伪军560多人,缴山炮和迫击炮10门、轻重机枪37挺、长短枪1900多支,粉碎了日军连续大“扫荡”(《刘震回忆录》,解放军出版社,1990)。

1940年初,盘踞在冀南地区的国民党第三十九集团军总司令石友三,伙同孙良诚部向八路军冀南部队发动进攻,遭八路军多次打击后仍坚持反动立场。5月,杨得志、黄克诚指挥八路军第二纵队,向石友三部发起进攻,覃健率五团参加了战斗。此役共毙、伤国民党顽军2000多人,俘500多人,缴获武器弹药一批,基本上肃清了冀鲁豫边区的国民党反共顽固派势力。

转赴淮海创建抗日根据地

淮海区是联系华中(苏北)与华北(山东)两大战略基地的重要枢纽,也是淮北、淮南、苏中几大战略区的接合部,战略地位十分重要。1940年8月,黄克诚领导的八路军第五纵队一部由皖东北强渡运河,进入淮海区。1941年3月,为开辟和巩固淮海抗日根据地,新四军第三师八旅二十三团团长覃健奉命与金明等赴江苏沭阳县组建淮海军区,覃健兼任军区司令员,金明兼任政治委员。9月,新四军军部决定由第三师十旅旅部兼淮海军区,十旅旅长刘震兼军区司令员,覃健改任副旅长兼军区副司令员。

淮海军区成立后,覃健迅速着手组建军区直属机构,对淮海区所辖部队和地方武装进行整编。淮海军区机关与十旅旅部合并后,覃健协助刘震推行主力部队地方化,将主力部队拆开,充实到地方部队,并抽调400多名主力部队干部分编到基层,充实和加强各县、区、乡武装力量。

1942年8月,中共淮海区委、淮海军区鉴于潼阳(今沭阳)、宿迁、东海地区离淮海军区较远,指挥联络不便,决定成立潼宿海军分区,之后改为淮海军分区第三支队,覃健先后兼任军分区司令员、支队长,主持3个县的武装斗争。

1942年11月,中共中央决定成立中共苏北区委和苏北军区,原淮海区委改为淮海地委,淮海军区改为军分区,覃健任淮海军分区副司令员。

为保卫夏收,粉碎日伪军抢粮养战阴谋,1943年4月8日至8月20日,淮海抗日根据地军民发起夏季攻势作战,共作战233次,攻克日伪据点40多处,毙、伤敌240多人;日伪军被俘虏的和投诚的有2600多人。此战扭转了整个淮海抗日根据地局势。覃健指挥的万匹战斗、桑墟“臭狗阵”,是其中两个比较著名的战例。

万匹是沭(阳)赣(榆)路中部的一个小集镇,是联结东海、赣榆和沭城的纽带。日伪军在这里构筑了一个较大据点,设有10米高的大炮楼3座,小炮楼5座,地堡6个,四周筑有3米高的围墙及3米宽的围壕,设防坚固,防守严密。6月3日,覃健率第三支队会同新四军三师七旅攻打万匹据点。战斗采取内线配合和外线强攻打法(据点内部已被新四军争取过来的1个排的伪军,约定在新四军发动进攻时放下吊桥作内应)。当夜,第三支队八团发起攻击,经过4小时激战,全歼敌军,计毙、伤伪军20多人,俘中队长以下80多人,并拆除据点。第二天,第三支队七团掩护300名民众破坏万匹通往沙河埝的公路,切断敌人一条重要的运输线,并于当日午时击退沭阳城增援万匹的300多敌人。

覃健在介绍万匹战斗情况时,有如下评价:万匹战斗“可说是以小的代价,换得较大的胜利……党政军民战前有很好的计划与步骤,故配合很好,动员二三千民伕迅速的将据点彻底破坏了”(江苏省档案馆馆藏档案资料)。

1943年,日伪军为了打通沭赣公路,切断我苏鲁交通线,分割、缩小抗日民主根据地,派土匪头子张兴中、张汉中、张胜中兄弟3人在沭阳北桑墟筑起沭赣路上最大的一个据点。据点伪军自恃工事坚固,又有500人马之众,气焰嚣张,无恶不作。7月12日,覃健组织第三支队七团300多人攻打桑墟据点,因据点防守坚固,进攻多次失利,经研究决定,大摆“臭狗阵”,以“臭”逼跑敌人。他们发动周围各区、乡打狗,将数千条死狗扔进敌据点四周壕沟内。由于天气炎热,死狗腐烂发臭,蛆蝇滋生,敌人多有染病,士气低落,沭阳城日军前往支援,被新四军和民兵击退。桑墟据点里的敌人在内无粮草、外无援兵的情况下,不得不于8月9日放弃据点逃走。此后,对付日伪军据点的“臭狗阵”逐步推广。