黄河中上游河套地区文化内涵及价值意蕴

作者: 孟浪琴

黄河中上游河套地区以其独特的地理环境和历史背景,孕育了丰富的文化内涵。文章细数河套地区的文化内涵及其深远的历史、文化、地方特色展示等多重价值意蕴,以期使黄河中上游河套地区的文化能够在新的历史条件下与现代社会更好地融合,为推动河套地区文化产业发展注入新活力。

黄河作为中华民族的母亲河,其流域内孕育了丰富多彩的文化遗产和历史记忆。特别是黄河中上游的河套地区,以其独特的自然地理环境和历史文化背景,形成了别具一格的文化内涵。河套地区不仅是我国农耕文明与游牧文明交融的重要地带,也是多民族聚居、文化多元共生的典型区域。当前,网络媒体的发展和外来文化的冲击使文化的传承与发展面临着前所未有的挑战。河套地区的文化作为中华文化的重要组成部分,其传承与发展不仅关系到当地社会的和谐稳定,也关系到中华文化的整体繁荣。因此,深入探究河套地区的文化内涵及其价值意蕴,对于全面理解中华文化的多样性和历史脉络,以及推动当地文化的传承与发展具有十分重要的意义。文章通过对黄河中上游河套地区基本情况分析,探讨河套地区的文化内涵。在此基础上,提出黄河中上游河套地区文化价值意蕴,包括历史价值、文化传承价值、地方特色展示价值等,以期推动黄河中上游河套地区文化与现代社会的融合与发展,为中华文化的传承与创新贡献力量。

黄河中上游河套地区概况

河套地区位于黄河中上游,主要由黄河冲积平原构成,地势平坦辽阔,河流纵横交错。黄河自宁夏平原向北流入内蒙古境内,形成广阔的河套平原,土壤肥沃,适合多种作物生长。河套地区气候属于温带大陆性气候,气候条件适宜,水土资源丰富,为农业生产和牧业发展提供了得天独厚的条件。

河套地区的历史沿革源远流长,见证了多个朝代的更迭与文明的交融。自战国后期赵国的赵武灵王将版图延伸到阴山山脉,设立云中郡起,河套地区便成为中原王朝与北方游牧民族交流的前沿阵地。随着历史的演进,河套地区成为多个政权争夺的焦点。明清时期,随着蒙古各部南迁,河套地区的民族分布和文化格局进一步复杂化。这种特殊的地理环境和历史背景,使河套地区的文化呈现出鲜明的多元性和交融性,既包含农耕文化的精髓,又体现游牧文化的特色。

黄河中上游河套地区文化内涵

河套文化孕育于黄河中上游地区,是农耕文化与游牧文化交融下的地域文化,蕴含着勤劳、朴实、坚韧、豁达、宽容、开放的特质,团结友爱、崇尚工匠的精神及人与自然和谐共生的理念。广袤的地域、深厚的历史积淀及多元文化的交融铸就了独特而丰富的民俗风情和思想文化传统。现存历史遗迹、文化艺术作品、手工艺作品等是河套文化的重要载体,承载着河套文化的丰富内涵。

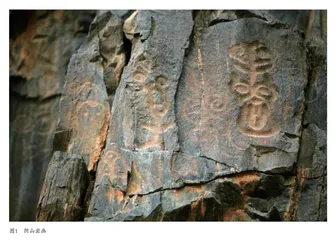

历史遗迹。黄河中上游河套地区是我国历史文化的重要发祥地之一,留存着众多珍贵的历史遗迹。这些遗迹作为人类过去活动的物质遗存,见证了河套地区古代文明的繁荣和辉煌,以其独特的形态和构造展示了特定历史时期的文化特征,承载着丰富多彩的历史文化内涵。阴山岩刻通过石刻的方式呈现出古代游牧民族的日常生活、畜牧生产、狩猎活动、宗教信仰等多个方面的内容及场景,不仅是对游牧民族生活的真实记录,也是对他们勤劳、勇敢、乐观特质的生动刻画(如图1)。河套地区的长城遗址见证了各民族间的交流、交往和交融,更体现了中华民族自古以来对和平的向往。在这片土地上遍布着众多不同信仰的宗教庙堂,如天主教、基督教、佛教、道教等,都是河套文化的重要组成部分,尤其是召庙,集合了汉族、藏族、蒙古族的艺术精华,体现了河套文化开放、和谐与包容的特性。通过对这些古城遗址的研究和保护,可以更好地了解河套地区古代政治、经济、文化等方面的发展。

农耕文化与游牧文化的交融。黄河中上游河套地区是农耕文化与游牧文化交融的重要地区,不同的文化在这里相互融合、碰撞,形成了独特而丰富的文化景观。历史上,河套地区既是黄河流域的农业发祥地,也是古代游牧民族的聚居地,两种不同的生产方式和文化传统在这里交汇融合。农耕文化以种植业和农耕技术为主,注重对土地的开发和利用,形成了灌溉农业和农田水利等富有特色的农业文化;游牧文化以牧业为主,强调对草原资源的利用和保护,形成了独特的游牧文化风情和民俗习俗。不同的文化观念和生产方式相互融合,使河套地区呈现多元文化并存现象。河套地区的居民在长期的生产劳作和生活实践中,既继承了农耕文化勤劳朴素、坚韧刚强的传统,又保留了游牧文化豪爽豁达、团结友爱的精神。农牧民之间虽有不同,但在相互依存、互通有无的基础上,形成了紧密互助的社会共同体,共同生活、共同劳作、共同传承和发展当地的历史文化。

文化艺术与工艺技术的传承。河套地区是我国传统文化的重要发源地和集聚地,丰富多彩的文化艺术和工艺技术源远流长,代代相传,延续至今。在文化艺术方面,河套地区以其独特的文化传统和民俗风情而闻名于世。民间舞蹈、音乐、戏曲等艺术形式在这里保持着活跃的传承和创新,传统民间艺术节目如秧歌、花鼓、高跷等仍然受到人们的喜爱和推崇。同时,河套地区还孕育了许多优秀的艺术作品,如大量的岩刻艺术、山水画等,展现出当地独特的艺术风格和审美趣味,为中华文化的发展贡献了独特的艺术力量。在工艺技术方面,河套地区以其精湛的手工艺术而闻名,如青铜器制作、木雕、瓷器烧制等,均体现了当地居民勤劳朴实、崇尚工匠精神的传统。这些传统工艺技术凝聚了民族劳动力量,不仅为当地经济社会发展提供了重要支撑,更是实现文化传承和创新的重要途径。

黄河中上游河套地区文化价值意蕴

历史价值。黄河中上游河套地区历史文化底蕴,对于探究我国历史的发展脉络和演变过程具有不可估量的价值。首先,河套地区的历史价值体现在其作为中华文明发源地的重要地位。远古时期,河套地区便有人类活动的痕迹,中华民族的祖先在这片土地上辛勤耕耘,创造了丰富多彩的原始文化。在萨拉乌苏遗址采集到的一颗儿童牙齿和这里出土的大量石器为此提供了坚实物证,经科学考证,“河套人”在距今10万年—5万年前就生活在这片区域。随着历史的演进,河套地区逐渐成为农耕文明与游牧文明交融地带,这种独特的地理位置使其成为中华文明多元一体特性的生动体现。其次,河套地区的历史价值体现在其丰富的历史遗迹和文化遗产。河套地区保存着龙山时代内蒙古最大的石城及大量的古墓葬、寺庙、岩画、敖包等,这些古迹不仅是历史的见证、文化的载体,更为今天的历史文化研究提供了一手资料。例如,后城咀石城址,对研究早期国家概念、古代城市建制、城防体系,展示中华文明多元一体格局的形成等方面提供了重要材料(如图2)。最后,河套地区的历史价值还体现在其对我国历史发展进程的推动作用。在历史上,河套地区曾是多个民族政权争夺的焦点,也是多民族聚居的地方。这种多元文化的交融与碰撞,不仅丰富了中华文化的内涵,也推动了我国历史的发展进程。同时,河套地区的经济文化交流也促进了我国与周边地区的联系与交往,对于构建中华民族多元一体的格局具有重要意义。

文化传承价值。黄河中上游河套地区,作为中华民族多元文化的交汇地,其深厚的文化底蕴不仅见证了历史的沧桑,更承载着丰富的文化传承价值。河套地区是中华文化的重要源头之一,这里孕育了丰富的史前文化,如大窑文化、萨拉乌苏文化等,现存文化遗产为研究古代社会的经济、文化、科技等方面提供了宝贵的实物资料。这些文化遗产不仅见证了我国古代文明的繁荣,也为今天的文化传承提供了重要基础。河套地区的民族文化交融丰富了中华文化内涵。由于地理位置特殊,这里是农耕文化和游牧文化交汇地带,历史上多次成为各民族争夺的焦点。这里的民族文化交融,形成了独特的地域文化特色。例如,河套地区的壁画、陶器、玉器等文物,既有中原文化的影响,又有北方游牧文化的特色,体现了中华文化的包容性和多元性。这种文化的多元性为中华文化的发展注入了活力,使其更加丰富多彩。河套地区的丝绸之路对于中华文化的传播和发展起到重要作用。通过丝绸之路,东西方在进行商品交换、互通有无的过程中必然会带来文化间的交流,不同民族间通过丝绸之路和亲、朝贡,也使得这里成为古代东西方文化交流的重要通道,这对于中华文化的传播与丰富具有重要意义。这些文化交流不仅为中华文化的传承和发展提供了新动力,也推动了世界文明的交流和发展。河套地区的历史文化资源丰富,具有重要的思想文化宣传教育作用,是进行爱国主义教育、民族精神教育、文化自信教育等的重要素材。通过对河套地区历史文化的研究和传承,可以更好地理解中国的历史文化,增强民族自豪感和凝聚力。

地方特色展示价值。黄河中上游河套地区,以其独特的地域文化和深厚的历史底蕴展示了当地特有的风貌,成为外界了解和认识河套地区的重要窗口。河套地区的自然景观为其文化特色提供了独特的背景。河套地区地势平坦,黄河流过,形成了广袤的平原和独特的河套地貌。这种独特的地理环境孕育了河套地区特有的农耕文化和游牧文化,形成别具一格的文化景观。无论是金黄麦田、广袤草原,还是古朴村落、古城遗址,都充分展示了河套地区独特的自然风貌和文化气息。河套地区的民俗文化是其文化特色的重要组成部分。这里生活着多个民族,每个民族都有着独特的文化习俗和传统艺术。例如,蒙古族的马头琴、舞蹈和歌曲,以及汉族的戏曲、剪纸和泥塑等,都是河套地区民俗文化的代表。这些民俗文化不仅丰富了河套地区的文化内涵,也为当地文化活动增添了浓厚的色彩。通过参与和体验这些民俗活动,人们可以深入了解河套地区的文化特色和生活方式,感受到当地人民的热情和淳朴。河套地区的饮食文化也是其文化特色的重要组成部分。这里的美食融合了农耕文化和游牧文化的精髓,既有精细的农耕食品,如面粉制品、蔬菜瓜果等,又有粗犷的游牧食品,如牛羊肉、奶制品等。这些美食不仅满足了当地人民的口腹之欲,也成为展示河套地区文化特色的重要窗口。通过品尝这些美食,人们可以感受到河套地区独特的饮食文化和地域风情。

黄河中上游河套地区文化的保护与传承

文物保护:古迹遗址保护和修复工作。河套地区的文物保护工作是对历史文化遗产的尊重和保护,包括对古迹遗址的考古挖掘、加固维护、环境整治、数字化记录等。通过对这些遗址的保护和修复,有效保存历史证据,让后代能够见证和了解河套地区的历史文化。例如,赵国长城遗址、阴山岩画等重要历史遗迹,需要定期进行巡查和维护,确保其结构稳定,延缓自然风化和防止人为破坏。

文化传统传承:民间艺术的保护和传承。河套地区的民间艺术是其文化传统的重要组成部分,包括剪纸、皮影、民歌、舞蹈等。通过建立非物质文化遗产保护中心,举办培训班,鼓励年轻人学习和传承这些技艺,达到保护和传承民间艺术的目的。同时,通过电视、网络等媒体进行宣传推广,让更多的人了解和欣赏这些艺术形式,从而促进其传承和发展。

教育与推广:文化教育和旅游推广工作。文化教育和旅游推广是保护和传承河套地区文化的重要手段。在学校和社区开展河套文化教育课程,通过讲述历史故事、教授传统技艺、组织文化体验活动等方式,让广大青少年和居民深入了解和体验本地文化。此外,通过旅游业的发展,吸引更多游客体验河套文化,从而推动当地经济的发展。同时,旅游业的发展也需要注意保护文化遗产,避免过度商业化对文化传统造成破坏。

河套地区的文化不仅承载着农耕与游牧文明的交融历史,也展现了多民族共生共荣的和谐景象。河套地区的文化并非孤立存在,而是在与周边地区的交流中不断丰富和发展。在全球化与网络化冲击下,保护和传承河套地区的文化遗产,不仅是对历史的尊重,更是对未来的负责。通过研究黄河中上游河套地区的文化内涵及其价值意蕴,可以为当地的经济社会发展提供新的精神动力,也可以为中华文化的传承与创新注入新的活力。

(作者单位:内蒙古鸿德文理学院)