慕容鲜卑早期民族共同体意识

作者: 李雪梅

慕容鲜卑在初入辽西地区的早期发展阶段,为了谋求发展,实施了祖先认同、迁居辽西、效仿中原政治制度、发展农耕经济、推崇儒学文化等一系列汉化改革举措,大大提高了部族的实力与文明程度,为后期诸燕地方政权的建立与快速发展奠定基础,拉开了魏晋南北朝时期多民族共同体形成的序幕。

中华民族共同体意识是指中国各族人民对自己与其他民族之间存在一种紧密的联系和共同利益的认知和认同,它是一种集体意识,涵盖了对中华民族多样性的认可和尊重,以及对其共同发展、繁荣和团结的追求。其核心是认同感和归属感,这种意识使各个民族之间更加密切地联系在一起,共同努力追求国家繁荣和社会进步,它强调中华民族之间相互尊重和平等,认可各民族各自的文化传统和贡献,并通过文化交流、民族团结等方式促进不同民族的和谐发展。

曹魏初年,慕容鲜卑首领莫护跋带领诸部迁入中原辽西地区,其后,与其同属东部鲜卑的宇文、段部也陆续迁来此地,在有限的空间与资源争夺战中,势力最为弱小的慕容部处于劣势,生存艰难。为了部族的发展,慕容鲜卑早期首领们采取了主动积极地汉化改革,逐渐强大,并陆续融合周边多个少数民族势力,拉开了魏晋南北朝时期多民族融合的序幕。

溯源黄帝祖先

初入中原内地的慕容鲜卑早期首领们,为了尽快消除民族间的心理隔阂,追溯族源与祖先,为部族确定了华夏炎黄子孙的身份。

史籍中关于慕容鲜卑祖先族源的记载有:《晋书·慕容廆载记》的“其先有熊氏之苗裔,世居北夷,邑于紫蒙之野,号曰东胡。其后与匈奴并盛,控弦之士二十余万,风俗官号与匈奴略同。秦汉之际为匈奴所败,分保鲜卑山,因以为号”。史学界已经确认慕容鲜卑源出东胡,属于鲜卑族的一支。至于其祖先到底是黄帝“有熊氏”还是帝喾“高辛氏”,因上古史籍著述与考古资料的相关论据不足,仍需进一步考证,但无论何种论断,慕容鲜卑祖先皆追溯到华夏黄帝一脉。

早期慕容鲜卑溯源华夏祖先,客观上是在艰难的生存环境下为部族发展寻求的庇护与支持,主观上是祖先认同的多民族共同体意识,增强了早期慕容鲜卑部众的民族自豪感与凝聚力,也为其与汉族的交往疏通了阻碍,拉近了两个民族间的关系,有利于多民族共同发展与融合。

多元化内涵族号

因为以中部大人“慕容”姓氏为族名的论说可以找到确信的史料佐证,所以被史学界较为认可。《三国志·鲜卑传》有载:“桓帝时……乃更遣使者赍印绶,即封檀石槐为王,欲与和亲。檀石槐拒不肯受,寇钞滋甚。乃分其地为中东西三部……从右北平以西至上谷为中部,十馀邑,其大人曰柯最、阙居、慕容等,为大帅。……而制属檀石槐。”这是古籍中最早出现的“慕容”一词,胡三省先生提出此即“慕容部之始也”。所以,“慕容”之族号,是早期慕容鲜卑游牧民族习俗与中原汉族世袭继承制度相结合的结果。而另外其他“慕容”族号内涵的多种解说,涉及汉文、蒙文、满文等多个民族的语言,其合理性虽有待商榷,但也侧面反映出早期慕容鲜卑与周边民族的密切交往关系,是早期慕容鲜卑融合多个民族文化的体现。

寻根迁居辽西

结合史籍记载与近代考古发现的早期慕容鲜卑遗迹,慕容鲜卑自从属于鲜卑时起,便随大部落不断向中原内地迁徙,从漠北草原至边塞内外,最终定居辽西地区。若与“黄帝后裔”“世居北夷,邑于紫蒙之野”之说相联系,不免带有认祖归宗的意味。

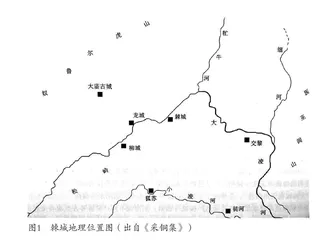

前文提及《晋书》有载,慕容鲜卑源出东胡,最早居住在老哈河流域。秦汉时被匈奴所破,一部分退居大兴安岭地区,分化出鲜卑和乌桓两族,向北居乌桓之北。汉武帝时期,乌桓南迁汉边五郡塞外,鲜卑跟进至西拉木伦河流域活动。东汉初,匈奴分裂,鲜卑于是西进占据匈奴故地,“匈奴余种留者尚有十余万落,皆自号鲜卑”,鲜卑群体规模初步壮大。东汉桓帝时,鲜卑部落大人檀石槐统一了鲜卑各部,并建立鲜卑庭于弹汙山(今河北尚义南大青山)、歠仇水上,太康十年(289年),涉归子慕容廆重新将部众迁回了昌黎徒河(今辽宁锦州市),居于徒河的青山(今辽宁义县、北票及阜新之间的群山)。徒河位于辽东东南,棘城(今辽宁北票市三官营子)之南。元康四年(294年),慕容廆再次将部众从徒河迁往大棘城。由此,慕容部彻底定居在辽西。可见,早期慕容鲜卑自檀石槐时期起,在不断向内地迁徙的过程逐渐壮大并分化出来。

曹魏初年,莫护跋率众首次进入中原边郡,开始了“与中原政权发生密切联系”,辽西地区偏远而安稳,慕容鲜卑在早期继位首领的带领下,积极学习中原汉族先进的生产技术,使慕容部族快速崛起并壮大,开始了多民族聚居与融合的生活。

效仿中原政制

早期慕容鲜卑历代首领坚持“世附中国”,更是仿效汉魏以来的中原政权体制,建立起地方政权管理机构,并初设地方侨郡制。

自莫护跋起,及木延、涉归等历代早期慕容鲜卑首领,在请降后皆因从征有功而被晋室册封,慕容廆更是被封为鲜卑都督,成为西晋王朝的地方军政长官,协助其管理鲜卑诸部事宜。慕容廆开始采取“法制同于上国”的举措,从初设个别史官开始,不断扩充地方政权的职官体系。太兴四年(321年),在接受东晋册封后,于是“备置僚属”,立慕容皩为世子,任命了大批职官。到咸和八年(333年)慕容廆逝世时,慕容鲜卑将周边抗衡的少数民族力量兼并殆尽,慕容部已经建立起较为完备的地方政权统治机构和职官体系。另外,慕容廆设置侨郡以安置源源不断的中原流民:建兴元年(313年)侨置乐浪郡(今辽宁义县西南);建兴二年(314年),又建翼阳郡、成周郡、营丘郡、唐国郡等侨郡。这是慕容鲜卑首次设立的地方行政区域建置。

早期慕容鲜卑通过学习中原先进的政治制度,废除了部落首领、部落议事机制,建立起规范的地方政权管理机构与制度,为其后诸燕政权的建立与发展奠定基础,并起到了有效管理地方社会秩序的作用,促进了多民族共同体区域有效的整合进程。

发展农耕经济

慕容廆时期,开始带领部众学习中原的农耕经济,大力发展种植业及养蚕制桑的副业,实现了部族经济形态的初步转型。

入塞之前的慕容鲜卑,农业水平低下,社会经济以畜牧为主,渔猎为辅,原始简单的农业不足以供给部众的日常所需,主要是通过与中原汉地互市来获取粮食。到慕容廆带领部族移居棘城后,便开始教民农桑,积极发展农耕经济,得力于当时中原大量汉族流民的涌入带来了先进的生产技术与劳动力,在不到十年时间里部族的农业生产成果显著,晋惠帝永宁元年(301年)中,“燕垂大水,廆开仓振给,幽方获济。天子闻而嘉之,褒赐命服”。慕容廆更是将农业当作国之根本发展,著家令数千言,强调“稼穑者,国之本也,不可以不急”。除基础的农业生产外,慕容廆还积极发展养蚕植桑的副业,《十六国春秋·后燕录》有载,慕容廆曾求桑种于江南。辽宁北票地区的早期慕容鲜卑墓葬群中,发现了多种类型的铁制农具,有铧、犁镜、铲、锸、攫、斧、镰等,证明了当时农业生产的良好发展。

农业文明的发展,改变了慕容鲜卑逐水草而居的游牧生活方式,开始向农耕的定居生活转变,使部族的生活条件得以改善,辽西地区的经济得到开发,带动了慕容鲜卑后代诸燕继续大力发展农业生产,为慕容鲜卑最终完成经济形态的彻底转型及其与汉族的融合奠定了良好的开端与基础。

提倡汉族文化与风俗

初入中原的慕容鲜卑,因仰慕华风而首先在服饰上发生了些许改变,而慕容廆时期大力发展儒学教育的成果较为显著。

慕容鲜卑没有本民族文字,早期慕容鲜卑首领们在接触了中原文化后,便开始积极地学习与推广儒学文化。慕容廆不仅本人深谙儒学文化与礼仪制度,还建东庠、设祭酒,专门教授部族的贵胄子弟,其本人经常亲临东庠听课,教化部族礼法规范,于是在辽西地区出现了“路有颂声,礼让兴矣”的文明景象。在慕容廆的引领与严格要求下,其后历代慕容鲜卑宗室子弟皆精通儒学文化,尤其是慕容氏储君几乎都能达到“通诸经”的较高程度,使得儒学文化在其后的诸燕时期继续发展,大大提升了慕容鲜卑的文化程度,亦推动了魏晋南北朝时期的儒学文化发展。

早期慕容鲜卑在服饰风俗与儒学教育方面的变化与改革,消弭了民族间的差异,并通过思想文化开始了民族间深入的交流,使慕容鲜卑与中原汉族的文明与习俗渐趋同步与兼容,使魏晋南北朝时期的多民族共同体形成成为必然。

民族融合战争

魏晋南北朝时期的民族战争频繁,造成各族民众的流亡与迁徙,却也促进了不同民族的聚居与融合。

慕容鲜卑曾隶属于由东胡分离而出的鲜卑部落联盟体,到了曹魏初年从鲜卑中分化出来成为独立的部族,即已包含了鲜卑、匈奴、乌桓、汉人、丁零、乌孙、扶余等族人口。自莫护跋率领诸部迁居辽西后,又陆续收容了大批汉族流民,到慕容廆时期,部族实力增强,开始了对周边地区的军事兼并战争。晋元帝太兴二年(319年),慕容廆用计离间高句丽、宇文、段氏三部联军大败宇文部,俘虏其数十万士卒,随后乘机兼并平州刺史崔毖部众并占据辽东,擒获高句丽将如奴子及其众千余家,慕容部势力迅速膨胀,成为平州最强大的势力。晋明帝太宁三年(325年),慕容部大破宇文部乞得归,至此,慕容鲜卑成为辽西地区最为强大的少数民族势力。

早期慕容鲜卑在战乱中不断成长壮大,由被动跟随转为主动出击,逐渐融合了周边多个少数民族势力,并施以有效控制,实现了辽西地区的局部统一,成为中华民族共同体形成的重要一环。

中华民族自古是由多个民族组成,每个民族都是中华民族大家庭的一员,不可或缺,每个民族亦有促进中华民族共同体发展进步的责任,只有各民族不断地在政治、经济、文化各个方面相互交流与促进,才能共同助推中华民族共同体的强大,共同谱写中华民族的悠久历史,共同创造中华民族的灿烂文化与辉煌成就。

基金项目:本文系辽宁省社科联2024年度辽宁省经济社会发展研究课题“魏晋南北朝时期辽西北地区民族共同体意识研究”(2024lsljdybkt-025)研究成果。

(作者单位:朝阳师范学院)