张謇与沈云沛的交往与分歧

作者: 杨梦瑶

张謇与沈云沛作为同乡、同榜进士,在中进士后的十年中,一直作为通州、海州两地的杰出代表,组织团练、兴办实业、开垦拓荒。但因光绪三十二年清廷的征召,背景和经历迥异的两人最终走向了时代的分岔路。而关于陇海铁路东段终点的选址问题,在江苏各地引起了轩然大波,在青岛回归之前,由沈云沛主导,青岛回归之后,沈云沛已逝,张謇加入了论战。

张謇与沈云沛作为通州、海州两地的杰出代表,两人曾经有一段长达十年的交往。而传闻两人因陇海铁路东段终点选址问题产生争论,并分别代表地方与中央分庭抗礼。然而这种说法并不符合事实,文章试将两人早期交往过程与陇海铁路东段终点选址的过程进行简单梳理,从而对两人的实际关系进行辨析。

张謇与沈云沛的交往与分歧

张謇与沈云沛是同乡、同龄、同榜的交谊。两人同为光绪二十年(1894年)甲午恩科进士,张謇高中状元,沈云沛也为二甲进士。张謇出生于咸丰三年(1853年),沈云沛出生于咸丰四年(1854年),张謇比沈云沛年长一岁,两人中进士时皆至不惑之年。此外晚清湘籍名臣名将辈出,这种优势也体现在了科举上,光绪二十年恩科的榜眼尹铭绶、探花郑沅皆为湖南人,张謇与沈云沛在湘籍学子的夹缝中脱颖而出,两人同乡、同龄、同榜,种种相似之处为后来他们的交往打下了基础。

光绪二十年发生的影响整个中国近代史的大事就是甲午战争。黄海海战战败后,日寇气焰更盛,扬言要扩大战争规模,一时间整个东南沿海都笼罩在战争的阴云中。光绪二十一年,时任两江总督的张之洞,想到了已经返乡的张謇与沈云沛,奏请两人在家乡各自训练团练,以防备日寇。然而随着甲午战争的彻底失败,清政府签订了丧权辱国的《马关条约》,战争蔓延至东南沿海的可能性消失了,训练了几个月的团练也匆匆解散。

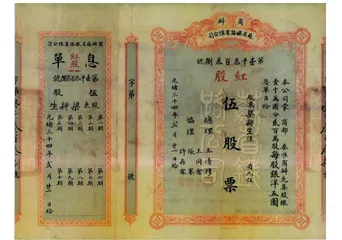

因为《马关条约》的签订,让民族危机达到了史无前例的地步,也促成了张、沈二人在家乡兴办实业的举动。两人虽同列“苏北三杰”(另一人为赣榆许鼎霖),但在兴办实业的侧重面却不尽相同,张謇主要经营通海地区沿海滩涂的垦殖开发,即通海垦牧公司,这也为他将来种植棉花给大生公司提供原料创造了基础。而沈云沛则着力开发云台山荒地,种植树木,尤其是果树,成立了“树艺公司”。两人在实业内容上的选择可谓是因地制宜,切合了通州、海州两地的地方优势,在其后的十年内,两人来往密切,经常互相造访、学习,沈云沛甚至借鉴张謇的经验,与许鼎霖一起开创了海赣垦牧公司。期间张、沈两人的交往曾多次出现在张謇的日记上。

(光绪三十年九月二十九)得叔兄讯,雨辰(沈云沛)、衡甫(丁宝铨)已至厂,初三四日至垦牧。

(光绪三十年十月初六)与雨辰、衡甫至州城师范学校,宿校。

(光绪三十一年四月初三)雨辰邀往视其洪门果圃,圃大二十顷,果分类成林,亦有美米坚种,有高台可以远眺,蔷薇河环圃西南东三面。雨辰自乙未(光绪二十一年)至我家,观我蔬圃,感而为此,而大乃百倍之,壮矣。

(光绪三十一年四月初五)树艺公司始事者徐绍垣、欧阳炳。欧以官场手法办此事,以湖南物产例此地,于海州风俗全无理会,其始贪种茶,茶亦湖南种,而不种松,茶死于寒冻弊之八九。他所规划率缪,宜所败矣。

两人良好的互动在光绪三十二年(1906年)戛然而止,主要原因是面对清政府农工商部对张、沈二人的征召,张謇选择了婉拒,而沈云沛选择了应召,并一路从清朝到民国,担任农工商部参议、右丞、右侍郎,邮传部左、右侍郎,吏部右侍郎,民国后任参议院参政,于官场中辗转。沈云沛颇受袁世凯亲信,梁士诒信任,因其系“袁系”中的一员,晚年不得不为袁世凯复辟帝制而鼓吹。张、沈两人的分歧,很有可能与两人在中进士之前的经历有关。

两人虽然都在中年中进士,但张謇在中进士前,先后成为孙云锦和吴长庆的幕僚,孙云锦曾在多地任知府,吴长庆为淮军名将,张謇皆跟随左右。光绪八年,张謇随吴长庆赴汉城平叛,献计献策。光绪十三年六月,张謇随孙云锦赴开封,协助黄河水患的救灾。光绪十四年开始,张謇又在苏皖多地书院主持。可以说,在中进士之前,张謇已有丰富的“基层经验”。

光绪二十四年,张謇丁忧期满回京至翰林院销假,此时恰逢百日维新拉开了序幕。这段时间,张謇也曾一度参与了变法的有关活动,并且向业师翁同龢提出某些具体的革新建议,张謇的这些建议都得到了翁同龢的重视。然而变法终遭失败,翁同龢也遭罢官。四月二十七日,张謇在日记中写道:“见虞山(翁同龢)开缺回籍之旨,补授文武一品及满汉侍郎,均具折谢皇太后之旨,亲选王公贝勒游历之旨。所系甚重,忧心京京。朝局至自将大变,外患亦将日亟矣。”张謇对变法已不再寄予希望,离开了政局险恶的北京。

待张謇再次踏入京城,已是十三年后的宣统三年。五月十七日,摄政王载沣召见了张謇,此时张謇尚是立宪派的代表,仍对光绪皇帝甚为怀念。但武昌起义爆发后,随着全国革命形势如火如荼地展开,各地纷纷独立,张謇的思想也发生了巨大改变。当年十二月,张謇便草拟了清帝退位诏书,为清王朝画上了句号。此后,张謇更是称妄图复辟清室的张勋为“贼”,可见其反对帝制之坚决。

另一个有趣的地方是,张謇虽然获得了封建时代读书人的最高殊荣——状元,但他似乎并不如一般人所预料的那般在乎这个身份。张謇作为晚清民国知名书法家,又曾为慈善事业而鬻字沪上,留下了众多墨宝,可却从未在这些作品上发现“状元”字样的落款与印鉴。与之形成鲜明对比的是,当时许多科场优胜者都有一枚“干支年+及第名次”组合而成的印章,可谓一时之风尚。随便举例便有:冯煦“丙戌廷试第三”印,张建勋“己丑状元”印,刘世安“己丑探花”印,吴荫培“庚寅探花”印,尹铭绶“甲午榜眼”印,喻长霖“乙未廷对第二”印,王龙文“乙未探花”印,王寿彭“癸卯状元”印,刘春霖“甲辰状元”印,朱汝珍“甲辰榜眼”印等等。按这个规律,张謇似乎也应该有一枚“甲午状元”的印鉴,但实际上从未出现过,他使用最多的印鉴,除了“通州张謇之印”,便是“张謇季直甫(父)印”。

与张謇祖上三代未有人获得功名,一度靠冒籍获得科举资格相对比的是,沈云沛出身书香世家,幼时便有“圣童”之誉,二十岁即中举人,其后虽然三试不第,却谨守沈家家训,绝不买官,定要以科举正途进身。在此期间,沈云沛除了发展家乡教育事业,并未谋过一官半职,而是醉心举业。

相比更受传统儒家思想影响的沈云沛,曾扎根基层,对军事和民生都有丰富治理经验,又曾直面最高统治者之间残酷政治斗争的张謇,显然对腐朽的清王朝的认知更为现实,也更为消极,张謇不愿意在光绪三十二年再度踏入那个“名利场”也是理所当然的。而沈云沛虽然在过去的十年间与张謇为同路人,但此刻的他仍对朝廷抱有幻想,对多年刻苦读书换来的仕途也尚未放弃,两人最终还是走到了那个时代造就的分岔路。

绕不开的陇海铁路

20世纪之初,处于风雨飘摇、朝不保夕中的晚清,在经历多次抗击列强侵略与内部改革失败后,随着“睁眼看世界”的有识之士的增加,整个社会都意识到铁路相较于传统交通方式的种种优越性,并且视铁路为实现国家独立、摆脱民族屈辱的必要条件,故而从上至下皆形成一股铁路建设热潮。

我们所熟悉的东起连云港,西至兰州的陇海铁路也是在这样的历史环境下开始修造的,陇海铁路在兰州与兰新铁路相连,并向西继续走出国门,直达荷兰鹿特丹港,所以连云港又有“新亚欧大陆桥东方桥头堡”之称。陇海铁路作为中国最有知名度的一条东西走向的铁路,与京沪铁路相交于徐州,与京九铁路相交于商丘,与京广铁路相交于郑州,以上城市皆为中国铁路枢纽。然而,在建造之初,其实并没有冠以“陇海”之名,陇海铁路事实上是由数段独立建造的铁路拼接而成的。

1906年,商办江苏铁路公司成立,崇明人王清穆为总理,张謇为协理。王清穆拟定长江南北两线并进的计划,提出了“江南至上海经松江以达浙江,江北自海州入徐州以达陇”。这是最早关于建设完整的陇海铁路的设想,也是其名称之始。

陇海铁路最早修筑的一段为汴洛铁路(开封至洛阳),该铁路是1899年11月,时任督办铁路大臣盛宣怀向清政府提议修建的,理由是作为卢汉铁路(卢沟桥至汉口)的东西向支线,而卢汉铁路就是京广铁路的前身。汴洛铁路于1904年春开始勘路工作,1909年底全线竣工,1910年通车,是从郑州分别向东修到开封,向西修到洛阳,共计180公里,是清末陇海铁路各段中唯一一条筑成通车的线路。

今日属于陇海铁路的路线,在清末已经开始筹建的还有多条。其中开徐铁路(开封至徐州)因为河南省优先修建了洛潼铁路(洛阳至潼关)而搁置。而属于江苏的清徐铁路与海清铁路的设想是从徐州南下宿迁,到京杭大运河沿岸重镇淮安清江浦,再折返北上,最终到达连云港(海州)。除此之外,苏省铁路公司还提出过清徐铁路延长线瓜清线(瓜洲至清江浦)、清通线(清江浦至通州)等设想。1908年,从清江浦分别往徐州和连云港两个方向的铁路开始铺设轨道。1911年2月,清徐线从清江浦至杨庄17公里的线路竣工后,清王朝不久便寿终正寝,这条线路被随后的北洋政府抛弃,无疾而终。

重要的节点——收回青岛主权。甲午战败后,列强开始了瓜分中国的序幕,其中德国在1897年占领了青岛,开启了长达17年的殖民历史。1914年,一战爆发,对青岛蓄谋已久的日本趁德国无暇东顾,在胶东半岛开辟了日德战场,战胜德国,占领了青岛。1919年,一战结束后,巴黎和会上,战胜国决定由日本继承德国在中国山东的特权。这次外交上的巨大失败,在国内引发了“五四运动”。

1921年11月11日,华盛顿会议召开。1922年2月4日,中日双方签订《解决山东悬案条约》,后来又经过5个月的谈判,在日本强权政治作用下,12月签订了《山东悬案细目协定》和《山东悬案铁路细目协定》,中国付出银圆5445万元,赎回青岛及胶济铁路主权。

以1922年收回青岛主权为分界点,陇海铁路东段的选址也分为前后两个阶段。在收回青岛之前,海州由于地理位置的原因,可以阻碍山东地区日寇继续向南扩张之势,起到制衡青岛的作用,在这种战略因素的影响下,经济因素与施工难易程度都变成次要因素,故而当时最终选址在海州可谓是众望所归。但在收回青岛之后,海州的战略优势大减,此时经济因素与施工难易程度便成了不得不考虑的重要因素,争论也变得更为复杂。姑且将1922年之前称为第一阶段,1922年之后称为第二阶段。

沈云沛在第一阶段的主张。沈云沛于1918年去世,所以他只参与了第一阶段的争论。作为海州人,且第一阶段选址海州乃是大势所趋,所以沈云沛的主张并不复杂,即从徐州就近直达海州西连岛。而沈云沛因为在邮传部任职的关系,虽然当时邮传部与苏浙铁路公司这一中央与地方之间,可谓矛盾重重,但海州最终能确定为陇海铁路的终点,沈云沛的奔走与推动可谓功不可没。

张謇在第一阶段和第二阶段的主张。1906年—1908年,张謇担任江苏省铁路公司协理,1910年又担任苏路公司协理。在第一阶段,虽然张謇未在公开场合发表过关于陇海铁路东段终点选址的意见,但由于张謇这一时期支持海州开埠,可见至少在此时张謇并不反对陇海铁路东段终点选择海州。总之,第一阶段张謇并没有主动介入这场争论,持中立。

到了第二阶段,由于选择海州为陇海铁路东段终点的最大理由已消失,且青岛地区铁路已较发达,海州离青岛太近反而成了一种劣势,不利于各地均衡发展。张謇终于加入了这场争论。此时,陇海铁路已修建到邳县的徐塘口,此时改弦易辙尚还来得及,于是众多苏籍人士开始反对海州为陇海铁路终点。他们的理由包括海州西连岛水深不足且造价高、法国工程师勘测后认为崇明大港最优等等。张謇抓住这次际遇,联络众多赞同者一起向民国政府施压,并竭力阐述选择通州的有利根据。由于若选择通州为终点,必经过宿迁、淮安,大量淮籍人士也加入了这场论战。迫于强大的压力,最终民国政府交通部同意了重新勘测。直到此时,之前一直敷衍了事,不肯直面争论的民国政府终于将此前荷兰公司的勘测报告翻译并公布出来。其报告显示,荷兰公司在经过对比之后,认为海州西连岛最优,并给出了施工草案。由于荷兰公司的勘测十分科学而翔实,且修造陇海铁路的费用本就借债于荷兰与比利时,荷兰方面的意见不可不重视。至此,这场争论才平息下来,徐州至海州段的铁路也于1925年通车。

由上可知,张謇与沈云沛在光绪二十年中进士后确实保持了长达十年的密切交往。两人的行动轨迹高度相似,既同时被张之洞推荐训练本地团练,又各自在家乡兴办实业。然而到了光绪三十二年,面对清廷对两人的征召,两人一去一留,走上了不同的人生道路。

关于陇海铁路方面,在青岛主权收回前,沈云沛极力促成海州成为陇海铁路东段终点,张謇此时并未发声。青岛铁路收回后,沈云沛已逝,张謇组织苏籍人士向民国政府施压,要求将终点更换为通州,最终逼迫民国政府拿出荷兰公司的报告,平息了这场纷争。张、沈两人无论在哪个时间段上都没有直接交锋,争论之说乃无中生有。

(作者单位:江苏省江海博物馆)