唐代早期巴蜀地区的佛教传播

作者: 邹旻

有唐一代,佛教在巴蜀地区的传播,对当地的政治、社会和文化产生了深远影响。以《续高僧传·释玄奘传》为视角,对唐代早期巴蜀地区佛教传播历史进行考察,探究其传播路径及佛教文化对巴蜀地区政治文化的影响。

佛教在巴蜀地区的传入,始于东汉时期。关于最早来到四川地区的僧人,各种说法不一,有学者结合《高僧传》和《佛祖历代通载》等文献,认为四川第一位僧人是前秦时代的涉公,也有学者对此提出反对意见,认为最先入蜀的高僧是释法和与单道开。但无论如何,通过大量汉代考古资料出土的佛教遗迹,基本可以认定,东汉时期巴蜀地区已有佛教的传播。及至魏晋,佛教在巴蜀地区逐渐发展壮大,出现了道安、慧远等一批著名的佛教高僧,为佛教在巴蜀地区发展作出了巨大贡献。有唐一代,佛教思想广为传播,寺庙林立,高僧辈出。巴蜀佛教文化历史悠久,影响深远,在中国佛教文化史上的地位举足轻重,也是佛教传法的重镇枢纽。佛教在巴蜀地区的传播,不仅影响了当地的文化和宗教信仰,还对周边地区产生了深远影响。《蜀中高僧记》载,“言蜀者不可不知禅,言禅者尤不可不知蜀”,肯定了巴蜀地区对佛教尤其是禅宗传播发展的重要意义。《续高僧传》,或称《唐高僧传》,由唐释道宣撰,是一部记载中国佛教高僧事迹的重要历史文献,收录从南北朝至唐麟德年间僧人共700余人,是研究佛教传播和发展的重要史籍。其中,唐代高僧玄奘在年少时期曾在成都生活修行5年,这段经历对他的一生以及整个佛教界都产生了深远的影响。在成都期间,修行使玄奘接触到了诸多高僧大德和佛教经典,极大提升了他的佛学造诣,也让他更加明确了自己的求法之路。笔者以《续高僧传·释玄奘传》为视角,对玄奘的入蜀背景以及在成都地区的修行经历进行回溯,对唐代早期巴蜀地区佛教传播历史进行考察,分析佛教文化对巴蜀地区政治文化的影响。通过考察以玄奘为代表的唐初高僧大德对巴蜀地区佛教发展的重要贡献,揭示佛教文化对巴蜀地区政治文化的深远影响。

玄奘入蜀的背景及路线

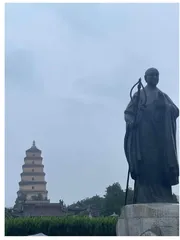

玄奘,原名陈玄奘,唐代著名的高僧、翻译家、译经大师,也是一位伟大的冒险家。玄奘少时在长安慈恩寺出家,后因对佛教经典的渴望,决定西行取经。他历经艰险,途经今天的新疆、中亚等地,最终到达印度,在那烂陀寺学习佛法,成为著名的佛学大师。玄奘在印度停留了大约17年后,带着大量佛经回到了长安,专注于翻译佛经,他翻译的《大般若经》《瑜伽师地论》等对后世影响深远。玄奘早期处于隋末唐初的动荡时期。隋炀帝的暴政导致天下大乱,人民流离失所,饥荒不断。僧人们也不得不四处奔波,躲避战乱。玄奘于大业六年(公元610年)出家为僧,时年11岁,其兄长捷法师当时已经是东都净土寺僧,后玄奘亦随其兄入住此寺。“大业余历,兵饥交贸,法食两缘,投庇无所”,在这样的背景下,玄奘和其兄决定南下入川,寻找相对安稳的修行之地。

作为一名极具才华和志向的僧人,玄奘深感各师所说不一,各种经典也不尽相同,于是决定西行求法,以解迷惑。《续高僧传》载,玄奘“时年十五……与兄从之。行达长安。住庄严寺。又非本望,西踰剑阁,既达蜀都。既而听受远”。在求法的过程中,他游历各地,参访名师,学习各种经论。在求法的第一站,他首先选择了相对安稳、未经历战乱之苦的蜀地作为他游历和修行的一部分。玄奘进入四川的具体路线可能因历史记载的不完整而有所差异,但大致可以推断出他可能的行进方向。从东都洛阳出发,最常见的选择是金牛道这条相对安全且历史悠久的道路。有学者对金牛道一线进行考察,指出该线从长安南下,从汉中经勉县入五丁峡,出五丁峡经今七盘关、龙门阁和明月峡的古栈道进入古葭萌再经剑门、柳池驿、武连驿、梓潼送险亭、五妇岭、石牛辅入成都。在行进的过程中,玄奘可能经过了多个城镇和寺庙,与当地的僧人和信众进行了深入的交流和修行。最终,到了成都,并在城东的“伽蓝胜地”多宝寺停留了一段时间,后又居住于著名的空慧寺,即龙渊寺。在这里,玄奘有机会接触到更多的高僧和学者,如空、景二法师,这些高僧大德佛学造诣高深,玄奘从之受学,“比至益州,《摄论》《毗昙》,各得一遍”。玄奘入蜀行程中的所见所闻所学,也进一步丰富了自己的修行和学识。

玄奘入蜀时期巴蜀地区的政治文化和佛教发展情况

唐代初期,中原各地尚受到隋末战乱的影响,巴蜀地区偏安西南,相对安定,史载“四方多难,多归绵、益”。政治上的安定为巴蜀地区佛教文化的传播奠定了基础,《大唐大慈恩寺三藏法师传》载:“末年国难,供料停绝,多游绵、蜀,知法之众又盛于彼。”随着政局的稳定,唐朝统治者亦继续施行宗教宽容政策,在巴蜀地区,佛教的传播尤为兴盛,寺庙林立,高僧辈出。佛教的兴起,对巴蜀地区的政治、经济和文化起到了重要的推动作用,进一步促进了巴蜀地区与中原地区的交流。除高僧大德外,也有诸多文人入蜀游学。例如“初唐四杰”中的王勃,于总章二年(公元669年)五月入蜀,在蜀地游历两载,留下了《益州绵竹县武都山净慧寺碑》《益州德阳县善寂寺碑》等碑文,这些碑文不仅记录了他的游历,更反映出当时巴蜀佛教文化与传统文人之间的交游互构,展现了巴蜀文化深厚的历史底蕴。作为巴蜀地区的政治文化中心,成都的一些寺院也初具规模,例如龙渊寺、大慈寺、万福寺等。东晋高僧慧远之弟慧持、梁高僧慧韶入蜀后首选的弘法之地即为龙渊寺,武德五年(622年),玄奘与其兄住在成都空慧寺习佛。据《高僧传·慧持传》载,该寺本名龙渊精舍,继名龙渊寺,至唐初因避李渊讳始改空慧寺,另据《景德传灯录》载,唐大历元年(766年),镇抚益州的宰相杜鸿渐延请无住禅师至空慧寺,可见大历时,寺庙依旧保留空慧寺之名且依旧有高僧前往讲学。

巴蜀地区修习经历对玄奘的影响

玄奘与其兄入蜀后,积极弘扬佛法,使得巴蜀地区的佛教得到了进一步发展。同时,玄奘在成都接受《般若心经》传授,巴蜀观自在佛缘的影响推动他形成了观音信仰。初期,玄奘虽因年龄尚幼,不能独行法事,但当时成都“诸德既萃,大建法筵”,因此,他潜心致力于佛学的研究,不仅在空慧寺跟随其兄长深入修行佛教经典,还前往成都的多家著名讲寺参加高僧们的论坛,广泛参学使得他的学业更加精湛。玄奘之兄长捷法师同样也是一位学识渊博、造诣深厚的大德,他开法筵讲席,对《涅槃经》《摄大乘论》《阿毘昙》等经书进行讲述,不仅对佛法进行了弘扬,也对《尚书》《春秋三传》《道德经》等儒道经典进行了阐释传播。长捷法师的弘法内容对玄奘产生了潜移默化的影响,武德五年(622年)在成都受具。关于玄奘的受具之地说法不一,大部分认为玄奘受具之地为大慈寺,也有认为玄奘在多宝寺受具。无论玄奘受具的详细地点如何,在成都受具都是玄奘人生与修习佛学过程中的一件大事。玄奘与其他著名高僧在成都的深入修习与研学,极大地促进了当地佛学的盛行,使成都成为巴蜀地区佛教的中心,也对巴蜀地区佛教的繁荣与发展起到了至关重要的推动作用。苏轼于《大圣慈寺大悲圆通记》写道:“成都,西南大都会也,佛事最胜。”在蜀地,佛教文化孕育出了鲜明的地域特色。玄奘大师在巴蜀逐渐接受观音信仰,不仅深化了自身的修行,在巴蜀地区也催生了广泛的观音菩萨崇拜热潮。同时,这一时期的巴蜀佛教艺术,如石刻和壁画等,获得了前所未有的繁荣与发展,构筑了蜀地佛教文化的独特风貌,对巴蜀以外地区乃至首都长安产生影响。段成式《酉阳杂俎》详细记载:长安保寿寺藏有一幅名为先天落萨帧的画作,其根源可追溯至成都的妙积寺。据记载,高僧法成经过近十年的精心绘制,最终完成了这幅作品,崔宁的外甥柳士师将画作分为三卷,携至上都广为流传,表明千手观音造像是由成都传至上都,侧面印证巴蜀地区佛教造像传播范围较广。

玄奘在成都遍习佛法,并向名师求教,发现很多佛教的理论根据依旧没有明确的答案,不能解决他的困惑,于是萌发了去印度取经的想法,成都求法经历奠定了玄奘“舍身求法”的思想基础,对玄奘“西游取经”具有重要意义。

玄奘佛教思想对巴蜀佛教传播的影响

玄奘对巴蜀佛教的贡献主要在于他引入了大量佛教经典,他注重会通,试图将不同宗派的佛学思想融合在一起,这对巴蜀地区佛学的发展起到了积极的推动作用。在结束西行求法的旅程后,玄奘带回了丰硕的佛学成果,翻译了《大般若波罗蜜多经》等重要经典,这些译经通过各种方式流传入蜀地,极大地丰富了巴蜀地区佛教的理论资源。此外,他在长安广为弘扬佛法,培养了一大批弟子。这些弟子在玄奘的影响下,纷纷前往四川、重庆等地区传播佛教教义,对巴蜀佛教的繁荣和发展起到了至关重要的推动作用。在玄奘的影响下,巴蜀地区的寺庙如雨后春笋般涌现,唐宋时期,成都寺庙有400个之多。此外,玄奘还将印度佛教艺术传入中国,这些艺术在巴蜀地区得到了广泛传播与发展。例如,印度的佛教壁画、雕刻等艺术形式在四川的许多寺庙中得到了体现,蜀中多石佛、大佛,是佛教石刻艺术之乡,即是玄奘从印度所见巨大佛像并将其带回长安的影响。玄奘译经的行为还促进了益州雕版事业的繁荣,根据现存最早的古代文献和最早的印刷实物可知,以成都为中心的成都平原,为全国雕版印刷的中心之一,晚唐两川地区刻书主要可分为宗教用书、日历和科举用书,尤以佛像、佛经和历书为多,这与唐高宗将玄奘所译经书在益州留存了一部有极大的关系。

总的来说,玄奘对巴蜀佛教的传播与发展产生了重要影响,他的译经伟业和佛教思想,为巴蜀佛教的发展提供了新的动力和方向。

(作者单位:四川大学)