先秦时期山西崇鸟文化考略

作者: 王志英

鸟形象符号一直贯穿在中国历史进程中,中国很多地方有崇鸟文化,而对鸟的崇拜现象又在不同时代不同地区有不同的展现。山西与鸟文化有很深的渊源,文章通过将山西崇鸟文化并入中国整个崇鸟文化历史的脉络中,考略山西崇鸟文化的形成和发展。

史前:山西崇鸟文化之渊源

早在远古时期,鸟形象符号就已经出现,和龙蛇一样,凤鸟也作为图腾符号而存在,是人类共有的原始崇拜之一。传说中最早以鸟为氏族图腾的是少昊集团,其部落首领少昊和太昊伏羲一样都是东夷族的祖先。少昊在位时,有凤鸟来仪的祥瑞,于是将凤鸟视为族神,且“以鸟名官”,凤鸟也成为其整个氏族信仰的图腾。《左传·昭公十七年》记载:“我高祖少皞挚之立也,凤鸟适至,故记于鸟,为鸟师而鸟名。”除此外,东夷集团的另一代表舜也和凤鸟有极深的渊源,《绎史》引《孝子传》说:“舜父夜卧,梦见一凤凰,自名为鸡,口衔米以食己。言鸡为子孙,视之乃凤凰。以黄帝梦书占之,此子孙当有贵者。舜占犹之。”此话是说“帝舜”的神形为“凤凰”,所以其后代以凤鸟为图腾的原因就不言而喻了。由此可见,崇鸟文化是东夷文化的一大显著特征,这在很多资料和实物上都有佐证。如属于东夷文化体系的大汶口文化遗址之中就有很多鸟形器和鸟纹器。

东夷文化是华夏文明之源,属黄河中下游地区的强势文化,具有广泛而深刻的影响力。而地处黄河中游的山西是否也受到其崇鸟文化的影响呢?结果是显而易见的。从地理位置来看,东夷在考古上发源于泰沂山区,主要活动地区为现山东、江苏一带,而山东与山西位置上紧邻,势必会受到东夷文化的影响。并且远古氏族部落无固定住所,在其沿黄河流域和长江流域的迁徙活动中,也会不断影响到周围地区的文化。从实物史料来看,位于山西晋南的陶寺遗址中的器物以龙山文化类型为主,其文化体系的源头指向也是东夷文化。考古界一般认为陶寺遗址为尧舜都城,《史记》中记载“之中国践天子位焉,是为帝舜”,其中所提到的“中国”也就是现陶寺所在的晋南一带。而陶寺遗址也出土了很多饰有变形鸟纹的彩绘陶器证实陶寺文化受大汶口文化的影响。凡此种种,不难看出史前山西的崇鸟文化深受东夷崇鸟文化的影响。此外,考古学家苏秉琦先生曾指出山西在中国文化史上是北方民族和中原文化交流的大通道,晋西北文化与内蒙古、河套文化相连,晋东北文化与辽西文化结合。据考古资料显示,辽西地区因“博取鸟兽,食其肉而衣其皮”的生存方式,也有崇鸟的礼俗,红山文化的鸟形象符号也很丰富,并且从陶寺遗址出土的彩绘陶器来看,其变形鸟纹与红山文化也有密切联系。

由此可知史前山西地区的崇鸟文化主要来源于东夷族的鸟图腾崇拜,并受到红山文化崇鸟礼俗的影响。但这一时期山西地区的崇鸟现象并不多见,鸟形象符号的寓意也并不深刻。

夏商时期:山西崇鸟文化之发展

夏商时期崇鸟文化的发展主要在商代后期。这一时期的崇鸟文化首先受到东夷文化的影响,考古界一般认为商人来源于东夷,《国语·鲁语》:“商人褅舜而祖契。”所以商文化必然在很大程度上继承了东夷族的传统,而东夷族的崇鸟文化也在商代有很多体现。《史记·殷本纪》记载了商朝祖先起源的历史:“殷契、母曰简狄,有娀氏之女,为帝喾次妃……三人行浴,见玄鸟随其卵,简狄取而吞之,因孕生契。”从中我们可以看出商人将鸟作为祖先看待和尊敬,这里的鸟崇拜现象带有生殖崇拜的意义。据此,也有学者认为,商部族和东夷族一样也奉行过鸟图腾崇拜,并且这一观点可从考古界找到证据。胡厚宣先生曾在甲骨卜辞材料中找到有关商高祖王亥的记录,王亥之“亥”字从鸟。除此外,商人崇拜鸟的原因也与其对自然现象的认识不足有关,如在甲骨文中,“雪”字上从雨,下从羽,并以凤鸟形象表示“风”字,或许殷商人认为凤鸟能降雨、凤飞而生风吧。

人类文明发展到夏商时期就进入到青铜时代,鸟形象符号的载体主要是青铜器。我们可以从青铜器的造型和纹样看崇鸟文化的发展,究其更深刻的原因。

夏商早期的青铜器具备鸟类特征的纹饰较少,到了商代晚期鸟类器物才开始丰富起来,这时期出现很多鸟兽尊,以及以鸟为基本形态的青铜装饰纹样,尤其是鸱鸮形象。鸮形象在商代晚期大量出现,是古人鸮崇拜的一种表现。《淮南子·说林训》中提到“鼓造避兵”,可知鸱鸮在当时具有辟邪之用。《鲁颂·泮水》里描述,“翩彼飞鸮,集于泮林,食我桑葚,怀我好音”,将鸮声解读为战争告捷的预言,印证了鸮在商代战事中的重要地位。商代出土的鸱鸮形象的器物上大都附有饕餮纹、夔龙纹等神秘怪兽纹,其造型狞厉肃穆,又作为祭祀礼器存在,和宗教信仰密不可分,彰显了商代统治阶级的威严。

商代的崇鸟文化有对东夷文化的继承也有自身发展的因素。商代的鸟崇拜和东夷一样是巫术文化的附庸,但在后期与统治阶级思想相结合,表现出更多的宗教意义,鸟形象是维系等级制度和统治权力的符号,是威严、神秘、慑服的精神力量的反映。

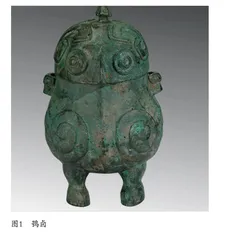

山西是商朝的主要统治区域之一,受商文化影响很深,尤其是晋中和晋南地区。山西的崇鸟文化在商代进一步发展,在很大程度上表现为庄严神秘的、宗教性质的,以及为统治阶级服务的特点。除此之外,山西北部为鬼方和土方等少数民族活动的区域,所以其崇鸟文化也具有了北方游牧民族的特色。鸟形象在山西形成了独特的晋式特色。这在青铜器物上便有所反映。山西吕梁市石楼县出土的商鸮(见图1),没有繁重装饰,但给人庄严肃穆之感,或许这更符合北方少数民族的特色。从出土的器物来看,夏商时期山西地区的鸟形象符号在逐渐形成特有的地区风格,但此时山西出土的鸟形器和鸟纹器并不算多,这可能和山西特殊的地理位置有关,其文化受到多民族的影响,需要吸收消化多方面的文化因素,这个过程是缓慢的,尽管商代的崇鸟文化发展很快,也影响到了受其统治的山西地区,但整体来看,崇鸟文化在山西地区的表现还不太强烈。

两周时期:山西崇鸟文化之繁荣

崇鸟文化到了两周时期有了新的发展。周王朝是建立在等级森严的宗法制和礼乐制基础上的国家。此时的崇鸟文化和商代有了明显的区别,商人崇拜鸱鸮,而周人崇拜凤鸟。凤鸟文化与周王朝的礼乐制度密不可分,周人崇拜凤鸟也有多方面的原因和表现。《逸周书·王会解》记载“四方献凤凰”“西申以凤鸟……氐羌以鸾鸟……方炀以皇鸟……方人以孔鸟。”说明周王德政远播,四方归顺来朝,凤凰在此表达了对周王的礼赞。《大雅·卷阿》乃“召康公戒成王”之诗,其中写道,“凤凰于飞,翙翙其羽,亦集爰止。蔼蔼王多吉士,维君子使,媚于天子”。郑玄解上句“喻贤者所在,群士皆慕而往仕也”。所以凤凰在此既是君子的象征也是贤德之人的象征。凤凰在两周时期还具有特殊的吉祥寓意,《国语·周语上》:“周之兴也,鸑鷟鸣于岐山。”可见周代将凤鸟视为祥瑞之兆。

两周时期同样是青铜文化的繁荣期,因此,鸟形象符号自然在青铜上也有所反映。由于两周社会崇尚意识的改变,凤鸟的地位大大提升,周王朝对凤形象的敬奉甚至超过了对龙的崇拜,凤鸟纹也从辅助纹样上升为主体图形,成为以后历史发展进程中装饰的主流。

西周初年周王将山西的古唐国封给其弟叔虞。唐叔虞死后,其子晋侯燮继任君位,国号“唐”改为“晋”。晋是周的诸侯国,统领现今山西全部地区,其政治礼仪方面秉承周的制度,受到周朝宗法礼制的约束。但晋文化不是周人的传统而是北方传统,晋文化是有独立发展历程的古文化。晋国处在游牧民族和农业文化的交汇地区,很大程度上也受到北方少数民族的影响,其在杂糅了戎狄文化以后形成了具有当地民族特色的新文化。所以其崇鸟文化也受到周文化和戎狄文化共同的影响,并在此基础上融合了晋国自身文化而形成了属于晋的独特风格。

从西周始,山西的崇鸟文化受周文化的影响,带有浓重的礼法色彩。这个时期的鸟形器和鸟纹器比比皆是。如晋侯墓中出土的鸟尊(见图2)、鸟盖人足盉(见图3)等等,这些青铜器的装饰风格具有浓厚的西周色彩,是周人崇鸟文化对晋文化影响的表现。

进入春秋后,周王室衰微,其对各个分封国的控制能力越来越弱,维系统治的宗法制度动摇,鸟形象也逐渐从神性的符号中脱离出来,而成为更丰满的文化现象。此时,晋国国力强盛,晋国的崇鸟文化更显示出自身独特的地域特色和文化内涵。晋地独特的地理环境,使得晋人忧患意识融入骨髓,从开始平定边境攻伐戎狄到后期扩大疆域与其他诸侯国争霸,晋人一直有着尚武和务实精神,这些特点表现在青铜器上,就是自由热烈的气息兴起、程式化的静态感式微。如赵卿鸟尊,鸟翅装饰不再肃重抽象,而是更加华丽写实。再如山西长治分水岭出土的鸟首衔蛇銎斧等器物,具有中原文化与北方系青铜文化艺术风格融合的特色,此时晋系青铜器上常有蛇与鹰或虎与鹰打斗的造型, 虽比较疏简,却有运动、力量和速度的体现。并且晋系青铜器还常见夔凤纹这类抽象变形的鸟纹,同样极具气势,有猛兽特征。春秋后期人们也经常将“凤德”比喻一般贤士的品德,而忠德之风也是晋国的传统,这也是晋人崇拜凤鸟的一种表现,晋人崇拜凤鸟更赞扬“凤德”。

山西地区在两周时期对凤鸟的极大重视,源于叔虞封唐时周文化的影响,在杂糅了北方少数民族的文化后,形成了独特的晋式崇鸟文化。并且凤鸟在晋国被赋予丰富的文化内涵,昭示着新兴之国的雄心壮志和蓬勃向上的活力,鸟文化成为凝聚国人精神力量的重要纽带,也为我们再现了晋国称霸一方的辉煌历史。

山西的崇鸟文化由来已久,并在不断融合、吸收其他文化因素的过程中,使得自身的崇鸟文化发展愈加壮大和独特。其崇鸟文化以东夷集团的鸟图腾崇拜为源,经历了商人崇鸮文化、周人崇凤文化及北方地区鸟文化的影响,并经过晋国的发展形成了属于山西地区独特的鸟文化。山西地区的鸟文化发展到现在已经成了地区文化组织的标识和寄托,有着非常丰富的内涵和特殊的价值。

(作者单位:山西大学)