伊斯兰教中国化探析

作者: 李欢

伊斯兰教最早于唐朝(公元7世纪)传入中国,经过历朝历代的发展和融合,被中国传统文化不断同化,从而促进了伊斯兰教的中国化进程。清真寺作为伊斯兰教信仰的重要标志,也经历了中国化的过程。建筑艺术是文化和文明的视觉代表,是一个国家和民族的象征性体现。文章通过对青海省洪水泉清真寺独特的建筑特征展开讨论,并对其建筑选址、布局特征和装饰艺术进行考察,以此实现对清真寺中国化过程的深刻理解。

伊斯兰教在青海的历史与传播

据《青海省志·宗教志》,在今西宁和海东地区的平安、乐和、民和、化隆和尖扎东北部这一地区,各有约30座清真寺自称建于宋元明三代时期。这一数据很值得关注,因为这至少表明了历史上的西宁市是中国伊斯兰教传入较早和广泛的地方。西宁市曾是唐代陇右地区与河湟的首府,宋代唃厮啰政权王都,此外还有元代的西宁府、明代的西宁卫、清代的西宁府行政治所等,均为回族的先民在湟水谷地的早期留居之处。目前西宁市一带的伊斯兰教区及其信徒载体穆斯林的生活状况。

西宁作为唐代陇右和河湟重镇,宋代唃厮啰政权王城,以及元代的西宁州、明代的西宁卫、清代的西宁府治所在,是回族及其先民在湟水谷地的最早留居之地。至迟在北宋,青唐东城就居住着回族先民“数百家”。元朝政府在今甘宁青地区大量屯田,以回族人为主要劳力并指派回族首领负责。明清两代推行屯田和移民实边政策,回族人口增多,聚居更趋显著和扩大。大致到清同治年前,回族“在甘肃的便以河西走廊各县——固原、平凉与宁夏一带,临洮、河州及西宁一带,及天水、甘谷、通渭、清水、秦安等处为其最大聚居区域,人口数字仍是相当庞大。”“甘肃之民,汉回杂处,昔本汉多于回,近则回多于汉。”“清初时,城内北部回族居民达一千余户,有清真寺十余所(座),其中规模大者一所(座),在东北部,惜同治初年,局变发生,为清军所占,改作军营,易名统领寺(祠),现为省内第一职业学校校址。当时城内回族居民尽遭屠杀,老弱病残者,均被驱逐城外,从此城内遂无回族人居住矣”。

同治十二年(1873年)和光绪二十一年(1895年),清廷两次将城内幸存的回族人迁出,此后西宁回族基本聚居今城东区东、南、北三关和大众街、周家泉、杨家庄、清真巷一带,这一居住格局延续至今。

清真寺布局和结构特点

中国传统的清真寺位于市中心,体现了“积极参与政治事务”的宗教原则。例如,陕西省西安化觉巷清真寺、北京牛街清真寺,都位于繁荣的大都市中心。位置的选择反映了社区以清真寺为中心的生活方式,清真寺是住宅和商业活动的中心。此外,优先考虑与道路的连接,通常位于主要道路的旁边,同时坚持两个基本原则:确保教区居民可以方便地参观,并保持一个清洁和安全的环境。

洪水泉清真寺作为青海清真寺中年代最古老、技艺最精湛的建筑之一,位于平安区洪水泉乡洪水泉村。村民自述祖上系从南京迁徙而来,姓氏主要有马、周、刘、井等诸姓,前三姓为该村的大姓。寺坊遵奉伊赫瓦尼。洪水泉清真寺以年代久远,建筑精美卓绝而闻名遐迩。

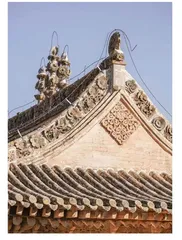

清真寺大门位于寺院南侧,进入山门为外院,邦克楼下层为二门,中轴线指向大殿。大殿的正面布局由五间构成,包括前卷棚、中大殿和后窑殿,每个部分都展示了精湛的斗栱八字墙设计,展现了其深厚的建筑艺术传统。此外,大殿左侧设置了阿訇室,背后是水房,这种设计不仅考虑到功能需求,还因地势关系将水房巧妙地置于高台之上,并与阿訇室楼房相连。这部分建筑始建于民国28年,展示了时代特有的建筑风格。另一方面,大门外院东端设有小学校,与清真寺的其他院落共同构成了整体布局,充分考虑了地形的狭长和北高南低的特点。这些装饰特点不仅展示了洪水泉清真寺的建筑风貌,也反映了其在功能性和美学上的精心设计和布局。

邦克楼建筑比较古老,是四周最高的建筑。斗栱还保持着清代鼎盛时期的做法:上、中、下三层各异,愈上愈趋于灵活和华丽。邦克楼是一座高20多米的三层六角空心木塔,平面一层为正方形的砖木结构,上两层为六角形的木质结构,

其建筑特点是由两根通天柱贯穿顶部,以支撑三层木塔,周边还有12根巨型圆柱。两根柱子一根高16米,另一根在中间位置有连接缝隙,据说当时建造清真寺时无法在当地找到符合建造拱顶建筑的柱子,只好从甘南运来24米高的木料,但24米高的木料不足以建造两根16米高的柱子,于是就有了通天柱。

礼拜大殿是洪水泉清真寺的核心区域,由前卷棚、中大殿和后窑殿等组成。前卷棚即是大殿的前出廊,不另作屋顶,与大殿用同一个歇山单檐的殿座。大殿用单檐歇山,后窑殿用重檐十字脊,邦克楼则是三重檐六角盔顶,使得整座庙宇建筑灵动不拘,而正殿的外周墙壁和台基也都是有轻有重。后墙中设置照壁的方式也是比较好的寺庙建设的收尾方式。这种装饰不但在建筑布局中发挥着支撑功能,而且在宗教仪式上充当着主要作用,创造了心灵净化和信仰虔诚的气氛。

后窑殿占地64平方米,从里面观看,南、西、北三面墙壁都是长条幅木板,每块木板雕刻了山水风景、亭台楼阁、花草树木等图案。殿顶正中用多根细树条穿插而组成的八角形天花藻井,其造型尤似一把打开的巨伞,故人称“天落伞”,其结构特殊,技术高超,巧夺天工。其设计原理为一种巨大的换气装置,在转动后起通风换气的作用。据说施工到结束阶段,木匠主任和瓦匠主任都因工艺问题而有分歧,未把“天落伞”的部分部件装进去。另一说是木匠主管恐“天落伞”年久失修,用于转动的小圆珠会掉下来或使人受伤,所以索性将之重新固定,原先设计的“天落伞”也就成了摆件,成为一种缺憾。这些装饰元素既增强了建筑物的结构稳定性,又丰富了室内空间的美学效果,同时在宗教文化的传承中起到了重要的象征意义。

装饰风格和工艺特点

寺内装饰的题材,基本囊括了中国传统装饰的各个题材类型,所有题材内容均具有期盼美好、吉祥的寓意,真实反映着当地穆斯林民众的审美情趣和民俗意蕴。

伊斯兰教禁止偶像崇拜,因此在清真寺内,绝不使用人或者动物图形作为装饰,所以清真寺建筑装饰的一个基本原则是避免使用动物装饰。清真寺内,大多都以美化经文的书法或者植物、花卉的几何图案作装饰,其次,彩绘装饰与木质结构也是清真寺中的常见装饰要素。然而,在洪水泉清真寺的装饰中,却有大量的动物图案,比如在外墙上有犀牛和凤凰砖雕;在建筑屋顶的庭院中多次出现蝙蝠图案;龙和凤一直被认为是汉族的传统图案,却在寺中多次出现。

洪水泉清真寺寺院中小木作装饰等也极精美,如邦克楼的六角形网状窗棂、大殿的格门雕刻等。最为精致的则是后窑殿的内部壁画及天花全是用木镶的,壁面上分作两部分处理。上部作天宫楼阁式,有平坐栏杆、格门、斗栱,上承天花藻井,下部全用格门式的屏风。格心雕刻各种山水花卉,裙板雕刻寿字,须弥座也雕满各种纹样。米哈拉布则使用光平的木板,愈发衬得花纹丰富美丽,边缘使用卷草等花纹。所有小木方框以及花纹雕刻都精美细致,但是绝不使用一点油漆彩画,露着淡黄褐色的木板本色,只是用雕刻的精美来显现艺术效果。这样一来,在精丽之外又显得朴素大方,这是难得的艺术成就。

该寺不只是大小木作非常精致,砖作之精妙亦非其他清真寺能比拟。其迎门的砖照壁矗立于寺门前,高4米,宽5米,厚0.86米。照壁正面正中方框内雕有“麟凤合抱”图案。照壁背面用六角形绣球式的花瓣雕刻而成,其中央表面绘雕了150多幅食品花样和食物器皿,四周雕刻了225朵形态各异、造型精美的花卉,谓之“百花图”。更为奇特的是,有些花朵竟是以花瓣为盘,用花蕊兆示福祉祥瑞的蝙蝠、寿字以及馄锅、拉面、馓子等图案点缀,其精致程度远非一般建筑的照壁所能比拟。相传洪水泉清真寺修建时先后动用了300名木匠,300名瓦匠。工匠们雕刻图案时,为其做饭的农妇们每日做的饭菜花样别出,为感念主妇们的心意,遂将食物样式呈现于照壁。大门左右八字墙上也布满雕刻。值得注意的是,照壁只有在佛教和道教寺院中才能看到,清真寺建筑通常没有照壁。

大殿前卷棚左右桶子墙、八字墙以及照壁等处的砖雕全是精品。置身于粗犷豪迈的西北之境尤为明显。洪水泉清真寺的木雕和砖雕工艺堪称卓绝,据说部分是源于当时的木匠和瓦匠的相互竞争,由此造就出了一件比一件精美的建筑艺术作品。

中国伊斯兰建筑的本土化,与回族实现本土化的进程一脉相承。伊斯兰教建筑在中国的发展过程中,与中国传统文化和其他宗教文化产生了交流与融合。质言之,明清之际,伊斯兰教中国化已至臻熟,中国伊斯兰建筑与此同步,转型为中国建筑形制,成为中国传统建筑的组成部分。清真寺建筑作为一种特殊的宗教文化形式,其在中国的传播和发展历程体现了中国传统文化对于不同宗教信仰的包容性和尊重。伊斯兰教建筑在中国境内的建设和存在,既是伊斯兰教徒宗教活动场所,也是中国宗教多元化和文化多样性的重要组成部分。

(作者单位:青海民族大学)