以跨文化视角看文博旅游

作者: 杨柳

在全球化背景下,文博旅游作为促进不同文化交流与理解的重要途径,日益受到关注。文章从跨文化视角指出面临的语言沟通障碍、文化差异与冲突、认知差异与误解等文博旅游面临的挑战。同时探讨了文博旅游在促进文化交流与理解、推动文化产业发展,以及拓展旅游市场与客源等方面的机遇。为此,提出加强国际合作与交流、提高服务质量与水平、创新展示方式与教育手段、培养跨文化旅游人才及加强宣传与推广等应对策略。

随着全球化的推进,跨文化交流日益频繁,文博旅游作为一种特殊的文化体验活动,对于促进不同文化之间的理解与尊重具有重要意义。在全球化大背景下,文博旅游不仅是一种旅游形式,更是一种文化交流与传承的载体。通过参观博物馆等文化场所,游客能够直观感受到不同国家和地区的文化底蕴和历史韵味。这种直观的体验有助于打破文化隔阂,增进不同文化之间的相互理解和尊重。为了推动文博旅游的发展,各国政府纷纷出台了一系列政策措施。例如,联合国教科文组织(UNESCO)发布的《全球文化多样性报告》强调了文化多样性对于人类社会发展的重要性,并呼吁各国加强文化遗产的保护与传承。

文博旅游的发展现状

近年来,随着人们对历史文化的兴趣日益浓厚,全球文博旅游市场呈现出稳步增长的态势。以中国为例,2023年,中国国内游客量达到48.91亿人次,这一数据来源于文化和旅游部发布的《2023年国内旅游数据情况》。在这庞大的游客群体中,有相当一部分人选择前往博物馆等文化场所参观游览。这些场所展示了丰富的文物和藏品,成为传播历史文化的重要载体。文博旅游的蓬勃发展得益于众多因素的共同作用。一方面,国民经济的不断发展和人民生活水平的提升,使得人们对文化旅游的兴趣愈发浓厚。另一方面,政府在文化旅游领域的扶持政策发挥了积极的推动作用,为文博旅游的发展提供了有力支持。同时,各大博物馆等机构也在不断创新展览形式和内容,以吸引更多游客前来参观,从而推动了文博旅游的繁荣发展。当前,文博旅游已经成为文化旅游的重要组成部分,对于传承和弘扬历史文化、推动旅游业的繁荣发展具有重要意义。

跨文化视角下的挑战

对于以英语为母语的游客而言,在非英语国家的博物馆参观时,语言往往成为最主要的沟通障碍。尽管许多博物馆提供多语种的导览服务,但在一些小型或偏远地区的博物馆,英语讲解并不充足。根据一项针对外国游客的调查显示,近40%的游客在参观过程中遇到过语言障碍,这不仅影响了游客的参观体验,还限制了游客对文物的深入了解。

每个国家和地区都有其独特的文化传统和价值观,在文博旅游过程中,游客可能会因不了解当地文化习俗而产生误解或冲突。例如,在一些宗教场所,游客需要遵守特定的礼仪和规定,如脱鞋、穿着得体等。若游客未遵循这些规定,可能会被视为不尊重当地文化,甚至引发纷争。此外,不同文化背景下的社交习惯也存在差异。在一些国家,人们习惯在交谈时保持一定的社交距离,而在另一些国家,亲密的肢体接触则被视为友好和热情的表现。这些文化差异可能导致游客在交往过程中感到困惑和不适。

认知差异与误解。由于文化背景和审美观念的差异,游客对文物的认知和理解也存在差异。这种认知差异可能导致对同一件藏品的评价截然相反。以中国的山水画为例,西方游客可能更关注画面的构图和色彩搭配,而中国游客则更注重画面的意境和气韵生动。这种差异可能导致双方在欣赏藏品时产生误解和偏见,从而影响跨文化交流的效果。

跨文化视角下的机遇

文博旅游为来自不同文化背景的游客提供了一个难得的交流平台,当游客们漫步在博物馆的殿堂中,游客不仅是在欣赏珍贵的文物和藏品,更是在深入了解和体验当地的历史文化。这种直观的体验方式有助于打破文化隔阂,增进不同文化之间的理解和尊重。以故宫博物院为例,这座古老的皇家宫殿每年吸引着数百万国内外游客前来参观。游客们在欣赏故宫的建筑和文物的同时,也在潜移默化中了解着中国的历史和文化。这种跨越国界的文化交流,有助于增进各国人民之间的友谊和理解。

在当今全球化和信息技术迅速发展的时代背景下,文博旅游的发展对于推动文化产业的发展具有积极的促进作用。博物馆等机构通过举办丰富多彩的展览、讲座等活动,不仅吸引了更多游客前来参观,还提高了自身的知名度和影响力。这些活动的成功举办,往往需要与文化、科技等多个领域的紧密合作,从而带动相关产业的发展。更为重要的是,文博旅游的发展还能够带动旅游、餐饮、住宿等相关产业的融合与发展。游客们在参观文博场所的同时,往往也会在周边地区进行购物、用餐和住宿等活动,从而为当地经济带来可观的收益。据统计,全球文博旅游收入已经达到了数千亿美元,成为推动文化产业发展的重要力量。

文博旅游可以激发人们的创新思维,为设计师和企业家提供灵感来源。在参观文博场所的过程中,游客可以接触到各种独特的文化元素和设计风格,这些元素和风格往往能够激发出新的创意和想法。对于设计师来说,文博旅游为其提供了丰富的素材和灵感来源,有助于创作出更具创意和特色的作品。对于企业家来说,文博旅游则为其提供了新的商业模式和发展方向,如开发文化创意产品、打造文化旅游品牌等。

跨文化视角下的文博旅游应对策略

在全球化背景下,各国和地区应加强在文博旅游领域的合作与交流,共同应对跨文化的挑战。以中国与法国为例,两国在文化遗产保护方面展开了广泛合作。2019年,中法文化遗产保护论坛在法国巴黎举行,双方专家学者就文化遗产保护的理念、技术和实践进行了深入交流。这种国际合作不仅有助于提升文物保护水平,还能促进两国文化的相互理解和尊重。此外,联合国教科文组织(UNESCO)也积极推动各国在文博旅游领域的合作,通过制定国际公约、提供技术支持等方式,促进全球文化遗产的保护与传承。

在国际合作与交流方面,有许多成功的案例。多年来中国与日本、韩国等亚洲国家在文博旅游领域保持着密切的交流与合作。2018年,中国与意大利签署了《中意文化合作机制章程》,双方将在文化、艺术、遗产保护等领域展开广泛合作。此外,中国和法国文化交往源远流长,除举办文化遗产保护论坛等以外,2009年4月,天津自然博物馆与法国国家自然历史博物馆在巴黎正式签署合作备忘录,双方缔结为姊妹馆。这一合作关系的建立,使得天津在对外文化交流、开启国际合作新领域取得新突破。这些国际合作不仅有助于提升各国在文博旅游领域的保护水平,还能为游客提供更丰富的旅游体验,促进不同文化之间的交流与理解。

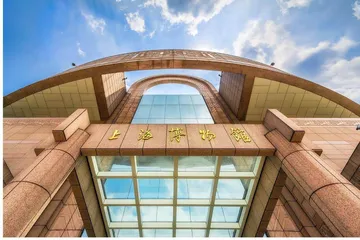

博物馆等机构应致力于提高服务质量与水平,为游客提供更加舒适、便捷的参观体验。以上海博物馆为例,该馆通过完善导览系统、提供多语种讲解等方式,为游客提供了优质的参观体验。此外,上海博物馆还加强基础设施建设,如增设无障碍设施、优化展厅布局等,进一步提高了场馆的容纳能力和舒适度。这些举措吸引了更多游客前来参观,满足了游客多样化的需求。据统计,2019年上海博物馆的年参观量达到数百万人次,创下历史新高。

在提高服务质量与水平方面,除了上海博物馆外,还有许多其他博物馆也在不断努力。例如,北京故宫博物院通过引入智能化导览系统,为游客提供个性化、精准的导览服务。同时,该院还推出了“故宫文化传播”APP,游客可以通过手机或平板电脑随时随地欣赏故宫的美景和文物。这些举措不仅提高了游客的参观体验,还让更多人能够深入了解故宫的历史文化内涵。

在全球化和跨文化的背景下,博物馆应积极探索新的展示方式和教育手段,以满足不同文化背景游客的需求。以故宫博物院为例,该院利用虚拟现实技术推出了“故宫文化传播”APP,游客可以通过手机或平板电脑随时随地欣赏故宫的美景和文物。此外,故宫博物院还开展了丰富的教育活动,如“故宫知识课堂”“故宫讲坛”等,吸引了大量游客,提高了游客的参与度和互动性。这些创新举措不仅丰富了游客的体验,还让更多人能够深入了解故宫的历史文化内涵。

在创新展示方式与教育手段方面,除了故宫博物院外,还有许多其他博物馆也在不断探索。例如,天津自然博物馆通过引入增强现实技术,为游客提供互动式的科普教育体验。同时,该馆还举办了“博物馆奇妙夜”等活动,鼓励家长与孩子共同参与科学实验和互动游戏,从而提升孩子们的科学素养。这些创新性的做法不仅让游客在轻松愉悦的气氛中掌握科学知识,还为游客创造了美好的回忆。

培养跨文化旅游人才

为了更好地适应跨文化旅游的需求,各国和地区应加强对旅游从业人员的跨文化教育。这包括培养其具备跨文化沟通能力、专业知识和技能,以便更好地服务于来自不同文化背景的游客。这些跨文化旅游人才在为游客提供服务的同时,也成了中外文化交流的桥梁。跨文化旅游人才通过自己的专业知识和技能,帮助游客更好地了解和体验当地的文化,促进了当地与国际社会的交流与合作。这种跨文化的交流不仅有助于增进不同文化之间的理解和尊重,还为当地的旅游业带来了更多的国际客源,推动了当地经济的发展。此外,一些旅游院校也开设了跨文化旅游专业,培养具备全球视野的旅游人才。这些专业不仅注重理论知识的传授,还强调实践能力的培养。学生在校期间将有机会参与国际实习、文化交流活动等,以提高学生的跨文化交际能力和实际操作能力。

跨文化视角下的文博旅游在促进不同文化之间的交流与理解、推动文化产业发展及拓展旅游市场等方面具有重要作用。然而,在实际发展过程中仍面临着诸多挑战,如语言沟通障碍、文化差异与冲突以及认知差异与误解等。为了应对这些挑战并抓住机遇,各国和地区应加强国际合作与交流、提高服务质量与水平、创新展示方式与教育手段、培养跨文化旅游人才以及加强宣传与推广等方面的工作。展望未来,随着全球化的深入发展和人们对文化多样性的追求,文博旅游将迎来更加广阔的发展前景。

(作者单位:天津自然博物馆)