MR与BIM技术让古建筑“动起来”

作者: 李晔

古建筑作为人类文化遗产的重要组成部分,不仅承载着丰富的历史和文化内涵,也具有很高的研究和教育价值。然而,受到时间的侵蚀和人为破坏,许多古建筑面临保护和展示的难题。为了更好地保护和传承古建筑,近年来MR与BIM技术被引入其中,并取得了显著的应用效果。基于此,文章旨在探讨MR与BIM技术在古建筑展示与保护中的应用优势和策略,为保护古建筑提供新的解决方案。

随着科技的进步,MR技术和BIM技术在建筑领域得到了广泛应用。MR技术可以实现虚拟场景与现实场景的融合,使观众可以身临其境地体验古建筑的历史风貌;而BIM技术能够以数字化的方式记录和管理古建筑的信息,为保护工作提供有力支持。因此,将MR与BIM技术应用于古建筑展示与保护领域,不仅可以实现对古建筑的恢复和再现,还能提升展示效果和保护效果。

古建筑展示与保护中MR与BIM技术的应用优势

MR技术可以通过虚拟现实和增强现实的手段,将古建筑恢复到其原貌并呈现给观众。借助MR设备,人们可以身临其境地感受古建筑的美丽和庄严,无需实际前往现场。这对于那些无法亲身参观古建筑的人们,以及远离古建筑地区的人们来说具有极大的意义。此外,MR技术还可以通过交互性的元素,为观众提供更加丰富的展示体验,例如可以在虚拟模型中进行导览、互动和学习。而BIM技术在古建筑保护方面也发挥着重要作用。通过建立古建筑的数字模型,BIM技术提供了一个全面而详细的框架,用于记录和保存古建筑的各种信息,包括结构、材料、构造和历史数据等。这对于后续的保护和修复工作非常有价值,可以帮助研究人员和专家更好地了解古建筑的特点和问题,制定更科学合理的保护方案。

古建筑展示与保护中MR与BIM技术的应用策略

对于古建筑的虚拟重建与展示,首先需要通过现场勘测、历史文献等方式收集古建筑的相关数据。例如,测量古建筑的地理坐标、尺寸、立面图、平面图、剖面图等。其次基于收集到的古建筑数据,使用BIM软件进行三维建模。可以使用Autodesk Revit等专业软件创建古建筑的外观、内部结构和装饰等模型。之后根据古建筑的历史资料和专家意见,添加适当的纹理和颜色信息到三维模型中,以还原古建筑的原貌。对古建筑的结构进行物理仿真,以验证其稳定性和可行性。这可以通过以FEM(有限元分析)为基础的软件如ANSYS进行模拟。再次,将三维模型和纹理贴图与MR设备相结合,通过头戴式显示器,将古建筑的虚拟模型投射到现实世界中。观众可以穿戴MR设备,透过头戴式显示器观看古建筑的虚拟原貌。同时,利用MR技术的交互性,观众可以通过手势、语音等方式与虚拟古建筑进行互动,例如更换装饰风格、调整光线等。最后,通过高保真度的渲染技术和增强现实技术,使得虚拟古建筑在视觉上更加逼真。例如,使用实时渲染引擎如Unity或Unreal Engine来处理光影效果。此外,为了提供更加真实的体验,可以结合音效和环境音乐,使观众在虚拟古建筑中获得沉浸式的视听感受。例如,北京故宫博物院利用MR技术进行古建筑的虚拟重建与展示。他们通过对故宫建筑的数据采集和三维建模,以及纹理贴图和物理仿真等步骤,实现了故宫的虚拟重建。利用MR设备,观众可以在现实世界中穿戴头戴式显示器,欣赏到以往无法亲临的故宫古建筑的真实样貌。观众还可以通过交互功能调整古建筑的装饰风格、光线等,实现与虚拟建筑的互动。这种方式为无法亲自前往故宫的人们提供了一个近乎真实的参观体验,同时也为故宫的保护和传承提供了一种新的方式。此外,利用这两种技术,还可以实现古建筑历史演变的展示。例如,郑州二七纪念馆利用MR技术和BIM技术,呈现了二七纪念馆建筑的历史变迁。观众通过佩戴MR设备,在现实场景中观察不同时期的建筑模型,了解建筑的演变过程,并通过交互方式获取相关的历史介绍和文物展示。

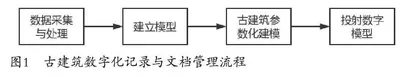

古建筑数字化记录与文档管理主要涉及以下步骤,如图1所示。

具体来说,第一,进行数据采集与处理。首先,利用激光扫描技术获取古建筑的精确三维几何信息,包括建筑的外部形态和内部结构。激光扫描仪会发射激光束并测量其反射时间,从而计算出点云数据。其次,通过高清摄影技术获取古建筑的纹理和颜色信息,并与激光扫描数据进行融合,生成真实感强的数字模型。最后,利用专业软件(如Autodesk ReCap)对激光扫描数据和高清摄影图像进行处理和配准,生成完整的古建筑数字模型。

第二,建立模型。首先,对采集到的点云数据进行滤波、配准和重建操作,消除噪声和误差,得到精确的点云模型。其次,基于点云数据,使用BIM软件(如Autodesk Revit)进行建模,创建古建筑的三维模型。模型包括建筑的结构、材料和构造等信息,并可以根据需要添加历史演变的信息。最后,将高清摄影图像与三维模型进行纹理映射,使得数字模型在视觉上更加真实。

第三,在信息记录与管理过程中,通过BIM技术实现古建筑的参数化建模,即将建筑的各个元素(如墙、柱、梁等)以参数化的形式表示,方便后续的数据管理和修改。同时,为古建筑模型添加属性信息,包括历史背景、年代、文物信息等,以便后续查询和分析。并且,将古建筑的相关文档、图片、视频等文件与数字模型关联起来,形成完整的文档库。这些文档可以是历史研究报告、修缮方案、考古发掘资料等。最后,利用BIM技术的时间轴功能,记录古建筑的历史演变过程和不同时期的改造情况,形成可追溯的历史档案。

第四,对于数据展示与应用,利用MR技术将古建筑的数字模型投射到现实场景中,通过MR设备观看古建筑的虚拟重建,还原其原貌。利用MR技术实现与虚拟建筑的互动,例如更换装饰风格、调整光线等,使用户能够自主探索和了解古建筑。利用数字模型和相关文档开展古建筑的教育和研究工作,方便学生和专家深入学习和探索古建筑的历史和文化价值。如意大利佛罗伦萨圣十字圣殿利用BIM技术进行古建筑的数字化记录与文档管理,先是利用激光扫描将圣殿的几何信息获取并生成点云数据。然后,结合高清摄影图像,利用BIM软件创建圣殿的三维模型,将纹理贴图与模型融合。再通过参数化建模和属性录入,为圣殿模型添加详细的元素信息和历史背景。相关的文档、图片和视频也与数字模型关联起来,形成完整的文档库。最后,利用MR技术将数字模型投射到现实场景中,观众可以通过MR设备欣赏到圣殿的虚拟重建,并进行交互操作,深入了解圣殿的历史和文化价值。这样的数字化记录与文档管理使得圣殿的历史得以保留和传承,也为未来的修缮工作提供了有力支持。

古建筑保护方案制定与模拟评估,基于图1中提到的数据收集与建模步骤,在制定古建筑保护方案之前,需要明确保护的目标。这包括保护的范围、保护的目的和要求等。如对于历史悠久的寺庙建筑,保护目标可能是保持其原有的历史风貌和文化价值,同时确保结构安全和环境可持续发展。之后,根据古建筑的特点和目标设定,制定具体的保护方案。方案设计涉及修缮方案、防护措施和环境管理等。修缮方案包括对古建筑进行维护、修复、重建等操作,以保持其原有的风貌和结构完整性。防护措施包括对古建筑的环境进行控制,比如调控温湿度、防水防火等。环境管理涉及对古建筑周边环境的保护和规划,以确保其持续发展和保护。根据保护方案的设计要求,设置古建筑模型的参数,主要包括材料属性、结构参数等。如在修缮方案中,可能需要替换或加固某些结构部件,因此需要对这些部件进行参数化建模,并根据实际施工情况进行合理设计。

在方案模拟评估方面,利用MR技术将古建筑的数字模型投射到现实场景中,以展示保护方案的效果和影响。通过MR头盔或智能手机等设备,用户可以在真实环境中直接观察数字模型与实际场景的对比。如可以观察修缮方案后古建筑的外观变化、内部空间布局等,以评估方案的合理性和可行性。同时,利用模拟软件对古建筑内部和周边环境进行模拟,分析环境对保护方案的影响。如可以利用模拟软件模拟古建筑内部温湿度、光照等环境参数的变化,评估保护方案对室内环境的影响。接下来,利用数值分析软件对古建筑的结构进行力学分析,评估保护方案对结构的影响。通过建立古建筑的有限元模型,可以模拟方案后的应力、变形等参数。这有助于评估方案对古建筑结构安全性的影响,并确定是否需要进行结构加固等措施。最后,根据模拟和分析的结果,对保护方案进行评估和比较。包括方案的可行性、效果和经济性等方面的评估。同时,也要考虑保护方案对古建筑文物价值和历史风貌的保持程度等因素。综合各个评估指标,选择最优的保护方案。例如,故宫博物院采用了BIM技术进行古建筑保护方案制定与模拟评估。首先,利用激光扫描仪对故宫进行扫描,获取精确的三维几何信息和纹理数据。然后,使用BIM软件建立故宫数字模型,并为模型添加属性信息和历史演变的记录。接下来,根据故宫的保护目标,设计了多个保护方案。之后,利用MR技术,将数字模型投射到现实场景中,评估各个保护方案的效果和影响。同时,利用数值分析软件对故宫的结构进行力学分析,评估不同方案对结构的影响。最终,通过比较和分析评估结果,确定了最佳的保护方案,并根据该方案实施,确保故宫的保护和传承得以顺利进行。

问题与建议

古建筑的模型建立需要依赖历史文献和资料,并且可能存在缺失或不完整的信息。因此,古建筑模型的精确性和真实感可能会受到限制。确保古建筑模型的精确性和真实感需要加强对古建筑历史资料的搜集和研究。为此,首先通过广泛搜集历史文献、考古报告和专家论述等资料,获取对古建筑的描述和描绘。这些资料包括古代文献、绘画、照片、测绘图纸等多种形式,可以提供关于古建筑形态、结构、材料和装饰的详细信息。其次,开展详细的田野调查,进行现场勘测和实地考察,获取古建筑的实际尺寸、外观特征和构造细节等。借助现代技术手段,如3D扫描和摄影测量等,可以获得高精度建筑数据。同时,应结合考古学和建筑学等相关学科的研究方法,深入理解古建筑的历史背景、建筑技术和文化特色,以确保模型的真实性和可靠性。

建立古建筑的BIM模型需要大量的时间和人力资源,尤其是对于复杂的古建筑而言。同时,由于古建筑历史演变是一个动态过程,对模型进行更新和维护也需要耗费一定的成本。为了降低古建筑BIM模型的构建和维护成本,首先,开发针对古建筑的专用建模工具和软件,提供与古建筑特点相适应的功能,如自动提取建筑参数、快速构建复杂结构等。这样可以大幅减少人工操作的时间和精力消耗。其次,利用自动化算法和机器学习技术实现部分模型元素的自动生成,例如基于规则或模式识别的自动生成墙体、柱子等部分。通过智能算法的辅助,可以提高模型构建的效率和准确性。同时,建立与其他相关数据系统的集成,如文档管理系统、GIS系统等,以实现古建筑数据的共享和交流,减少重复劳动和信息的冗余。

古建筑的历史演变展示旨在提供教育性和互动性体验,但目前的应用可能还存在一定的局限性。为了提升古建筑历史演变展示的教育性和互动性,可以考虑添加游戏化元素,例如设计互动式解谜游戏、模拟古代建筑技术等,让观众在参观过程中积极参与、体验和学习。这样能够增加观众的参与度,并通过互动形式提供更深入的教育效果。其次,利用虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术,为观众提供身临其境的体验。通过虚拟漫游、沉浸式互动等方式,观众可以更直接地了解古建筑的历史背景和建筑特点,增强他们的学习体验和兴趣。

通过分析古建筑展示与保护中MR与BIM技术的应用优势和策略,发现其在古建筑保护与展示方面具有巨大潜力。通过古建筑虚拟重建与展示、数字化记录与文档管理及保护方案制定与模拟评估等手段,MR与BIM技术能够实现对古建筑的全面保护和展示。在解决模型构建与维护成本、设备与用户体验以及教育性和互动性等问题上,可以采取相应的策略和措施。未来,MR与BIM技术将为古建筑展示与保护提供更多可能性,并为文化遗产保护事业作出贡献。

(作者单位:山西省文化遗产勘测与保护研究院有限责任公司)