重新审视李鸿章“避战保船”策略

作者: 李鸿信

甲午战争失败的原因一直是史学界探讨的热点,其中部分观点将甲午海战失败归咎于李鸿章的“避战保船”策略。文章从李鸿章“避战保船”来源、李鸿章对北洋水师的指导策略、丁汝昌为何“避战保船”三个方面论述,得出如下结论:“避战保船”不是李鸿章所发布,实际上是丁汝昌受各种因素影响而自行采取的策略。

中日甲午战争史的研究始于20世纪30年代,海内外学者对于甲午战争的研究如火如荼,研究内容逐渐丰富。其中对于甲午海战中李鸿章的“避战保船”策略存在不同观点:许华认为丁汝昌应对北洋海军的覆灭负责,孙峰则为丁汝昌辩护,并将责任更多地归咎于李鸿章的战略方针。在绝大多数有关甲午战争乃至中国近代史的书籍、文章和影视作品中,对于北洋水师的覆没,人们一般都认为是北洋水师奉了李鸿章的严令“避战保船”,以致于坐困威海卫军港被日军全歼。这也成为后世批评李鸿章的理由之一。重新审视李鸿章的“避战保船”策略,给予它一个公正的评价,对客观评价中国近代史人物李鸿章具有重要意义。

甲午海战简述

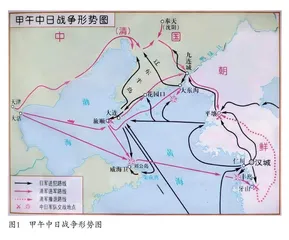

在甲午战争爆发前,清朝政府并未充分准备应对战争,李鸿章等官员认为中国在军事上难以与日本抗衡,倾向于通过外交手段寻求和平解决。这种消极的态度成为战争失败的重要原因之一。1894年7月25日,日本海军在朝鲜附近的海域突然对北洋舰队的舰船发起攻击,导致“高升”号商轮沉没,这一事件成为战争爆发的导火索。随后在8月1日,中日两国正式进入战争状态。

9月17日,黄海海战爆发,这是丰岛海战之后的又一关键战役,也是双方海军主力的正面交锋。北洋舰队在完成朝鲜部队的护送任务后,返航途中遭到日军的伏击,经过长达五小时的激烈战斗,北洋舰队损失了五艘舰船,伤亡惨重。尽管日本舰队也遭受了重大损失,但没有舰船沉没。北洋舰队随后撤退至威海卫,失去了对海域的控制,使得日本能够自由地在辽东和山东半岛进行登陆作战。北洋舰队在威海卫被困,最终导致丁汝昌、刘步蟾等高级军官自尽,北洋舰队的覆灭也标志着战争的结束。

李鸿章“避战保船”来源

关于李鸿章令北洋水师“避战保船”的说法,出自晚清文人姚锡光所著的《东方兵事纪略》,其中有载李鸿章曾致电北洋水师提督丁汝昌:巡逻的范围,向西不超过登州,向东不超过成山。你要好好地在威海守护你的几艘船,不要丢失,其他的事情不是你的责任。这使得丁汝昌再也不敢谋划任何出海作战之举。

姚锡光早年曾受李鸿章举荐,出任过驻日领事,后又入李鸿章幕府供职。但他对李鸿章“和戎”及“以夷制夷”的外交政策颇为不满,主张对日、对西方采取强硬态度,为李鸿章所拒。后来,他转入时任山东巡抚李秉衡幕府供职,并在甲午战争后写作了《东方兵事纪略》一书。作为一个竭力反对洋务的保守派官员,李秉衡将李鸿章视为政敌。但在《清光绪朝中日交涉史料》《李鸿章全集·电稿》中,他对姚锡光之说均不予采纳,可见《东方兵事纪略》的说法并不靠谱,其系杜撰的可能性极大。因此甲午战争史著名研究者、中国近代海军史专家许华先生便认为,《东方兵事纪略》这部出自姚锡光之手的私家著作,其对研究甲午战争,尤其是研究战争中李鸿章指挥部署方面的可参考价值是比较低的。

黄海海战后,李鸿章给丁汝昌的主要电报指示有:1894年9月28日,让丁汝昌督促修理船只,尽快完成,然后专门在北洋的重要港口巡逻打击,这样敌人会有所忌惮。1894年9月29日,再次让丁汝昌加快修理船只的速度,挑选出可以使用的船只,经常派它们出海巡逻,以此来展示我们的力量。1894年10月2日,再次催促丁汝昌迅速将“定远”和“镇远”两艘船修理好并出海,指出这两艘船暂时前往威海和旅顺之间,日本的运兵船肯定不敢深入,这对北洋的整体战略非常重要。由此可见李鸿章并未发给丁汝昌“避战保船”的严令,反而要求丁汝昌主动出击。日本联合舰队司令长官伊东祐亨说:“如果丁汝昌亲自带领舰队过来,并且派遣几艘鱼雷艇对我们进行攻击,我们的军队怎么可能安全地登陆呢?”实际上李鸿章提出过“保船制敌”的方针。1894年8月29日在回复皇帝要求他挑选合适的将领来取代丁汝昌的旨意时,李鸿章提出了自己的建议:“惟现在密筹彼此情势,海军战守得失,不得不求保船制敌之方。”但“避战保船”与“保船制敌”完全是两码事,前者是消极防御,保存实力;后者是积极防御。

李鸿章对北洋水师的指导策略

黄海海战结束后,北洋舰队损失惨重,面对日本步步紧逼,李鸿章采取了如下海军作战方针:第一是依靠沿海的炮台,专门在北洋各个港口进行巡逻打击,执行一种水陆结合的防御策略。第二是在铁甲舰修理好之后,可以有限度地出海进行巡逻和展示力量,但不允许到远洋去进行大规模的战斗。第三是如果陆地上的炮台被摧毁了,铁甲舰就要出海去战斗,并在必要时撤退到烟台或者吴淞,以确保铁甲舰的安全,反对那种宁愿船沉人亡也不撤退的极端做法。由此可见,虽然李鸿章有保存舰队的私心,但整体的作战方针是积极防御。

在李鸿章给丁汝昌的电报中,李鸿章命丁汝昌“各舰损伤处,赶紧入坞修理……即不能制敌,亦可在口外近边巡弋,使彼知我非束手待毙”“早日出海巡弋,使彼知我船尚能行驶”,并鼓舞丁汝昌“我们的海军在威海、大连湾、旅顺这些地方巡逻时,敌人可能会有所顾忌,我们自己不要先气馁”。可见,李鸿章对于舰队必须驰骋于海上方能展示威力已有见解,且不止一次强调要水师“出海巡弋”,绝不可“束手待毙”,可惜丁汝昌置若罔闻。北洋水师转移至威海卫后,李鸿章预感日军必将登陆山东半岛,以消灭水师为作战中心,故再发急电,指示丁汝昌“寇在门庭,汝岂能避处威海,坐视溃裂!”但是,即便李鸿章再三严令,丁汝昌及北洋水师却无出海作战之行动,以致于日军从容在荣成登陆,其庞大运输船队未遭丝毫截击。威海卫之战时,李鸿章电丁汝昌,电文指出:“如果我们的海军力量不足以支撑时,不如直接出海去战斗,即使战斗中不能取胜,也许还能保留一些铁甲舰,然后撤退到烟台。如果刘公岛守不住了,能够带领几艘舰船突围出去,不管是到烟台还是到吴淞,不要让敌人把我们的舰队全部消灭,这样至少可以稍微弥补一些重大的失误。如果实在没办法,情况紧急时,就选择把船只凿沉,这样也不会留下后患。”在北洋水师存亡之际时,李鸿章对丁汝昌的指示仍是出海作战,并无避战的意思。李鸿章对北洋水师的部署和行动谋划,便是要舰队伺机出动寻觅战机,纵不能制敌获胜,但大舰在洋巡弋必可使敌有所收敛,不至全失制海权。倘若在港内畏缩不前,必然“坐视溃裂”。但可惜的是,丁汝昌毫无反应,直至船尽人没,也没有采取任何有效的行动以响应李鸿章的号召。

丁汝昌为何“避战保船”

李鸿章作为直隶总督兼北洋大臣,掌控着淮军和北洋水师,是丁汝昌的直接领导者。按理说,李鸿章能够直接指挥丁汝昌,丁汝昌也应该无条件服从李鸿章的命令。那么对于李鸿章的积极防御指导方针,为何丁汝昌却并没有选择听取呢?

早在战前,丁汝昌便与水师英籍总教官马格禄筹划:“如彼大队(舰只)来,则我军舰艇均令起锚出港……与炮台合力抵御,相机雕剿。”确定在敌军攻港时,以舰队主动出击,在海岸炮台的支援下击退敌舰。可见,其主张与李鸿章积极防御之策大抵相同,就是绝不可坐困港内任人宰割。丰岛海战后,北洋水师初战失利,朝中官员志锐、易俊等人弹劾丁汝昌,使得朝廷明发上谕将其革职,多亏李鸿章多方求免才暂撤处分。也就是说,仗刚刚开打,丁汝昌就遭百般刁难,给予其巨大精神创伤,也使其背上了沉重的思想包袱。黄海大战后,清廷对北洋水师未能克敌而再遭损创甚为巨怒,任凭李中堂如何哀求,仍给予丁汝昌“摘取顶戴,戴罪图功,以观后效”的惩罚。如果不是一时半会儿找不到合适的接替者,丁汝昌的舰队司令之职恐怕不保。没过多久,因前线战事不利,清廷对陆海军各主要将领大加惩处,丁汝昌再遭打击,“著即革职,暂留本任”,彻底被撸掉了舰队司令的职务。后来在威海卫之战中,丁汝昌其实一直是以“前舰队司令”的名义签发命令!连番的苛责与重压,令丁汝昌的精神几近崩溃。他明白,一旦朝廷选定了自己的接替者,那么等待他的恐怕只有开刀问斩。如此一来,身心备受煎熬的他根本无法自如地按照战前谋划来指挥战事,更别说领会乃至贯彻李鸿章的命令了。在威海卫战役中,丁汝昌为不累及家属,决定杀身成仁。自尽前,他给北洋舰队护港陆军指挥官戴宗骞写下一封绝笔信,文中大致意思是:(丁汝昌)自己觉得背负着重大的罪责,带领着战后残存、疲惫的舰队,面对着众多的指责和责任……只是目前军事形势瞬息万变,官员们讨论是非曲直就像一码事,而他身处险境,又有许多不可预知的因素……对于战争的胜负和成败的关键,那时候他也无暇过多考虑。这封信真实地流露出丁汝昌当时悲观失望的心态,在进退维谷、无以解罪的情况下,丁汝昌无视了李鸿章的命令,坚决地选择了“战斗到最后,即使船毁人亡”的不归路,为自己寻求解脱。然而,仍有相当战力的北洋水师(尤其是作为绝对主力的定远、镇远两艘铁甲巨舰仍健在的情况下)却在他的直接影响下,被当作死炮台在港内做了有限的抵抗后,最终灰飞烟灭。

综上所述,北洋水师的覆灭与丁汝昌的畏敌避战情绪和指挥失当有着一定的关系。在战争的关键时刻,丁汝昌未能充分展现应有的勇气和智慧,采取有效的战术和策略来应对日本的军事行动,导致北洋海军在战略上处于被动,最终遭受了毁灭性的打击。李鸿章在甲午战争中确实犯了许多错误,但他的“保船制敌”策略不等于“避战保船”,不能将所有责任归结于他一人身上。正如西报有论者曰:日本并非与中国战,实与李鸿章一人战耳。对于丁汝昌和李鸿章在甲午战争中的责任,以及他们的行为对北洋海军覆灭的具体影响,都需要在更广泛的历史背景下进行研究和讨论。

(作者单位:西华师范大学历史文化学院)