论崔白花鸟画中寒林题材的引入

作者: 翟晓辉

北宋时期,社会稳定,经济繁荣,文化艺术得到了极大的发展。花鸟画的发展一方面承袭五代,另一方面将写生融入于创作,“易元吉曾见赵昌对花写照,有所启发,不辞辛劳‘入万守山百余里’以觇猿猴獐鹿动止”。早期的北宋画院,黄筌、黄居寀父子的“黄家富贵”画风仍占据主导地位,其特点是以细腻的笔触、鲜艳的色彩描绘宫廷中的奇花异鸟,具有华丽富贵的风格。然而,随着时间的推移,这种画风逐渐变得程式化,缺乏生气。崔白的出现,打破了这种局面,他受当时重写生风尚的影响以自然为师,将写生与创作相结合,以色辅墨,融入写意画法,形成疏朗萧瑟的崭新意境,开启了北宋花鸟画新的格局。宋《宣和画谱》记载其骨法奇古,笔具天机,全图有飞动之美。其画“观物得其意审”,精到卓具诗意,重骨法气势,得野逸之趣,突破了宋初以来花鸟画临习黄筌、黄居寀画风的格局,而富于新创,故史称至崔白兄弟,“画格乃变”。崔白花鸟画面貌的形成除了与上述技法有关外,在选择题材上也有所创新,尤其是树木寒林广泛引入画面,进一步强化了这种“体制清赡,作用疏通”意境。文章旨在对其作品中寒林题材进行分析,以探讨寒林题材在其花鸟画造境中的作用。

寒林题材的历史渊源

寒林题材在中国绘画史上源远流长。早在魏晋南北朝时期,就有画家描绘寒林之景。唐代画家王维以其诗意的山水画著称,其中也不乏寒林的描绘。五代时期,荆浩、关仝等画家进一步发展了寒林题材,将其作为山水画的重要组成部分。到了北宋,寒林题材不仅在山水画中得到广泛应用,还逐渐融入花鸟画中,易元吉以及崔白都对将寒林题材引入花鸟画中进行了有益的尝试。

寒林题材之所以受到画家们的喜爱,主要是因为它具有独特的审美价值。寒林在秋冬季节,树叶凋零,枝干裸露,呈现出一种萧瑟、清冷的意境。这种意境与中国传统文化中的“隐逸”思想相契合,表达了画家对自然、对人生的感悟和思考。同时,寒林的形态简洁、线条刚劲,具有很强的形式美感,适合画家们进行艺术创作。

寒林题材在崔白花鸟画中的表现形式

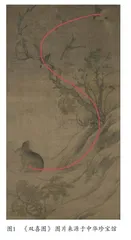

寒林在画面构图中的作用。在崔白的花鸟画中,寒林常常作为背景出现,与花鸟相互映衬。他善于运用简洁的构图方式,将寒林与花鸟有机地结合在一起,营造出一种和谐、自然的画面氛围。例如,在《寒雀图》中,崔白以几枝枯树作为背景,树枝上栖息着几只麻雀。画面构图简洁明快,寒林的萧瑟与麻雀的活泼形成鲜明对比,给人以强烈的视觉冲击。在《双喜图》中从画面的左上角枝头开始,包括立于树枝上俯身朝下尖叫的灰喜鹊,顺着枝头的走向向右下延伸,一直连接到枯树干的根部,再顺着上坡的走势向左而去,直到左下方的小树苗,形成了一个顺畅的S形(如图1所示)。

这种构图方式犹如一条蜿蜒的河流,引导着观看者的视线在画面中自然流动,使观者的目光能够在画面中不断穿梭,增加了画面的吸引力和耐看性,而树干在构图中起到关键作用。另外画面以秋风中摇曳的古树、枯草、荒坡为背景,这些背景元素与主体动物相互映衬,共同营造出了一幅秋风肃杀的冷峭凄凉景象。树木的枝叶、竹枝、枯草在风的吹拂下呈倾俯之姿,不仅增强了画面的动感,而且也暗示了秋风的强劲,进一步强化了画面的氛围。

寒林的笔墨技法。崔白在描绘寒林时,引入了山水画的笔墨技法。他以淡墨勾勒树干和树枝的轮廓,线条刚劲有力,富有节奏感。然后,用逐渐加重的墨色皴出树干和树枝的肌理效果,表现出树干的虚实和质感。通过层层叠加的皴法和墨色变化,表现出树木的厚重感和层次感。在他的作品中,树干的纹理通过细腻的皴法表现得栩栩如生,让人仿佛能够感受到树木的粗糙质感和岁月的痕迹。宋代赵希鹄《洞天清禄集》记载:“崔白多用古格,作花鸟必先作圈线,劲利如铁丝,填以众彩逼真。所作荷芦,飒然风生。顺之乃白之孙,绰有祖风。所作翎毛,独步天下。”此外,崔白还注重对树枝细节的刻画,如树枝的穿插组合、树枝的形态等。通过对这些细节的精心描绘,使树木更加真实自然,富有生命力。

在树叶的处理上,他采用了工笔的分染法,即先以墨色勾勒出树叶的形状,再用淡墨渲染,使树叶显得自然生动。这种工写结合虚实相生的笔墨技法既体现了崔白对传统技法的继承,又展现了他的创新精神,丰富了花鸟画的表现语言。

以墨色为主,辅以颜色。崔白的花鸟画色彩淡雅,以墨色为主,辅以淡彩。在描绘寒林时,他通常采用淡墨和淡赭石色,表现出寒林的清冷和萧瑟。这种色彩运用与寒林的意境相契合,使作品更具感染力。

例如,在《双喜图》中,崔白以淡墨和淡赭石色描绘出深秋的寒林,树叶凋零,枝干干枯,给人一种凄凉的感觉。而画面中的两只喜鹊则以白色和黑色为主,与寒林形成鲜明对比,增添了画面的生机与活力。在《寒雀图》中,崔白通过浓淡不同的墨色,表现出了寒林的厚重感和层次感。树干和树枝的勾勒采用了较为清淡的墨色,用厚实而刚劲有力的线条,展现出寒林的苍劲与坚韧。同时,墨色的干湿变化也被巧妙地运用,使得画面更加生动自然。在表现树干的纹理时,崔白运用了干墨皴擦的技法,使树干显得粗糙而有质感,同时恰如其分地烘托出麻雀的主体地位。除了墨色的运用,《寒雀图》中的淡彩点缀也起到了至关重要的作用。画面中的麻雀主要以白色和赭石色为主,白色的羽毛与墨色的背景形成了鲜明的对比,突出了麻雀的灵动与可爱。赭石色则被用来点缀麻雀的嘴巴和爪子,使麻雀更加栩栩如生(如图2所示)。

总之,用色不仅仅是为了表现物体的外在形态,更是为了营造出一种特定的意境。淡雅的色调、丰富的墨色变化和巧妙的淡彩点缀,共同营造出了寒林的萧瑟与清冷。崔白的寒林画法主要以用墨为主,以用色为辅,既不显得单调而又不过于华丽浓烈。统一于疏朗萧瑟,淡雅质朴的画面基调之中。

寒林题材在崔白花鸟画中的艺术特色

意境荒寒深远。崔白的花鸟画以意境深远著称,寒林题材的运用更是为作品增添了深刻的文化内涵和艺术魅力。寒林的萧瑟、清冷与花鸟的生机、活力相互映衬,营造出一种独特的意境。这种意境既表达了画家对自然的赞美和敬畏,又反映了他对人生的感悟和思考。例如,在《寒雀图》中,寒林的寂静与栖息的麻雀,让人感受到生命的顽强与美好。寒林本身就带有一种寒冷、孤寂的气质,在崔白的画中,寒林常常是树叶凋零、枝干干枯的状态,这种景象直接为画面奠定了萧瑟荒寒的环境基调。画中,枯木的描绘占据了画面的重要部分,其枝干扭曲、形态各异,没有了树叶的遮挡,尽显苍凉之感。这种寒林的景象与隆冬的季节相呼应,让观者仿佛能感受到冬日的寒冷与寂静,使整个画面的氛围更加凝重、深沉。

寒林的形态和布局往往能够引导观者的视线,使画面产生空间的延伸感。崔白在构图时,常常将寒林作为画面的背景或框架,通过寒林的枝干和树枝的伸展方向,引导观者的视线向画面的深处延伸,从而营造出一种广阔的空间感。例如,在一些作品中,寒林的枝干从画面的一侧伸展到另一侧,或者向上延伸至画面的顶部,使观者感觉画面的空间无限延伸,仿佛置身于一个广阔的自然空间之中。

写实与写意相结合。崔白的花鸟画既具有严谨的写实精神,又充满了写意的韵味。在描绘寒林时,他注重观察自然,将寒林的形态、结构描绘得非常逼真。同时,他又不拘泥于细节,用简洁的笔墨表现出寒林的神韵。这种写实与写意相结合的艺术手法,使作品既具有自然的真实感,又具有艺术的感染力。例如,在《双喜图》中,崔白对寒林的描绘非常细腻,树干的纹理、树枝的形态都栩栩如生。而在表现喜鹊时,他则采用了写意的手法,用简洁的线条勾勒出喜鹊的轮廓,再用墨色渲染出喜鹊的羽毛,使喜鹊显得生动活泼。画面中的空白部分则起到了虚的作用。例如,画面中的天空、草地等部分,崔白并没有进行过多的描绘,而是通过留白的方式,让观者自行去想象和感受。这种虚实相生的处理手法,不仅使画面更加简洁明快,而且营造出了一种广阔的空间感,让观者仿佛置身于深秋的旷野之中,感受到了寒风的凛冽和大自然的萧索。

动静结合。崔白的花鸟画善于运用动静结合的表现手法,寒林题材的运用也不例外。寒林通常是静态的,而花鸟则是动态的。崔白将寒林与花鸟有机地结合在一起,使画面既有静态的美,又有动态的美。鸟雀或飞翔或栖息或鸣叫,充满了生机和活力。而寒林则静静地伫立在那里,为鸟雀等生灵提供了一个栖息的场所。这种动静对比,使鸟雀等生灵的姿态和神韵更加突出,也让画面更加生动有趣。在《寒雀图》中,九只麻雀形态各异,有的在枝头栖息,有的在相互嬉戏,与寒林的静态形成了强烈的对比,使整个画面充满了生机和活力(如图3所示)。

在线条的运用上,崔白用于描绘动态物象的线条往往更加流畅、富有弹性,以表现出物象的运动感和生命力;而用于描绘静态物象的线条则相对沉稳、凝重,以体现出物象的稳定感和质感。例如,在描绘麻雀的羽毛时,线条细腻、柔和,且富有变化,能够生动地表现出麻雀的动态;而在描绘树干时,线条则较为粗壮、有力,通过墨色的浓淡变化和线条的转折,表现出树干的纹理和质感。

崔白的花鸟画中,动态的物象往往能够衬托出环境的安静和寂寞。例如,在一片寂静的山林中,一只飞鸟的鸣叫或一只松鼠的跳跃,都会打破这种寂静,使观者更加深刻地感受到山林的宁静。这种以动衬静的手法,使画面的意境更加深远,给人以无限的遐想空间。

综上所述,寒林题材在崔白的花鸟画中得到了精彩的体现。崔白以其独特的艺术风格和创新精神,将寒林题材与花鸟画完美地结合在一起,营造出一种独特的意境,展现出深刻的文化内涵和艺术魅力。他的作品既具有严谨的写实精神,又充满了写意的韵味;既具有静态的美,又有动态的美。崔白对寒林题材的创新与发展,为北宋花鸟画的发展带来了新的活力,对后世的花鸟画创作产生了深远影响。寒林题材作为中国传统绘画中的一个重要主题,在崔白的花鸟画中焕发出新的光彩,成为中国绘画史上的经典之作。

(作者单位:河北东方学院文物艺术学院)