宁夏黄河文化遗产的数字化保护和传承

作者: 马丽娜

立足数智化时代,遵循基本法律制度,借助数字技术,实施数字赋能,细化技术清单,创新应用场景,文化遗产的数字化保护展现出强大传承驱动力。宁夏黄河文化遗产丰富且珍贵,其数字化保护和传承是非常有必要且可行的。文章基于宁夏黄河文化遗产保护和传承的现状、短板,借助数字技术,分析数字化改进可能性,并提出相应的对策和建议。

文化遗产是人类文明的重要载体,见证了悠久的历史文化,对其保护、传承、活化和展示能推动文化遗产有效传播和创新发展。随着信息时代的到来,世界各国积极开展文化遗产保护工作,其保护方式多样,包括拍摄影像、生物化学技术保存、物理隔离等。伴随信息技术尤其是互联网发展,文化遗产的保护和传承进入信息化探索阶段。联合国教科文组织启动“世界记忆”(Memory of the World,1992)工程,使用文献数据、音乐、图像等数字化手段采集全球范围内的重要文化遗产,建立数据库并接入互联网,以文字、图片、录音、出版物等多样化形式进行展示。法国国家图书馆于1997年启动了名为Gallica的国家数字图书馆项目;英国大英博物馆、荷兰皇家图书馆等全球重要的文献保护机构均已建成各具特色的线上数据库及网站。中国政府也十分重视文化遗产的保护,国家《“十四五”非物质文化遗产保护规划》提出要坚持创造性转化、创新性发展,坚守中华文化立场、传承中国文化基因,贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”。

21世纪以来,数字技术快速更新迭代,大数据、云计算、移动互联网、智能终端等,释放出科技革命和产业变革的巨大能量,并创造了新的强大引擎,重构了生产、分配、交换、消费等经济活动各环节,从宏观到微观各领域产生智能化新需求,催生出新技术、新产品、新产业、新业态、新模式,引发了经济结构重大变革,深刻改变了人类生产生活方式和思维模式,实现了社会生产力的整体跃升。

数字技术波及文化遗产保护领域。在数字人文背景下,新兴技术和跨学科研究加速兴起,文化遗产保护和传承的方式已经发生重大变化,借助数字技术实现文化遗产保护和传承已成为各国共识。作为黄河流域省区,宁夏黄河文化遗产保护和传承存在改进空间。文章梳理宁夏黄河文化遗产,从采集、记录、保存、保护、展示、传播等环节研究文化遗产保护现状,分析数字化保护和传承面临的挑战,并提出数字化保护和传承的具体技术手段。

宁夏黄河文化遗产概况

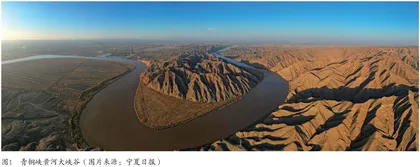

黄河从中卫市南长滩进入宁夏境内,沿途流经中卫、吴忠、银川、石嘴山4个地级市,全程397公里。黄河孕育了被誉为“塞上江南”的宁夏平原。在秦、汉、北魏、周、唐、西夏、元、清等各个朝代,宁夏先后新建了23条水渠,如唐徕渠、惠农渠等,留下了丰厚的水利遗产。这些与黄河密切相关的人类活动,形成了丰富多样、内涵丰厚的文化遗产,为当今辉煌的黄河岸边人文景观提供了支撑。受惠于黄河及其支流的滋养,宁夏遗存有远古文化遗产,并在历史发展过程中形成了灿烂辉煌的黄河古灌区文化和农耕文化、相互融合的宗教形态、风格多样的古老建筑等丰富的黄河文化遗产。

黄河远古文化遗产。宁北黄河沿岸,在侏罗纪、旧石器时代、新石器时代就有古生物、古人类的活动遗迹,是华夏文明起源与发展的重要见证。远古时期的人类生存高度依赖自然环境,宁夏的黄河文化遗产深刻体现了这一特点。水洞沟遗址是中国最早一批发掘的旧石器时代遗址之一,其独特的石器技术和文化特征展现出远古人类的生存轨迹和最初的社会组织形态,这对于研究同时期人类演化、迁徙过程具有非常重要的价值。贺兰山岩画的形成跨越了旧石器时代晚期和新石器时代,岩画广泛分布于贺兰山山脉的岩石上,内容涵盖了人物、动物、狩猎、祭祀、舞蹈等诸多方面,艺术风格古朴粗犷,展现了远古时期人类的精神世界、生活场景和文化信仰,为人们了解古代游牧民族的文化、习俗和社会结构提供了珍贵资料。马家窑文化遗址出土的彩陶造型优美、纹饰繁复多样,包括漩涡纹、波浪纹、蛙纹等,这些纹饰不仅具有极高的艺术审美价值,还蕴含着当时人们对自然现象的观察与崇拜。齐家文化遗址展现了青铜器以及相对成熟的农业和畜牧业生产方式,出土了铜镜、铜刀等青铜器,标志着这片土地生产力的飞跃和社会文明程度的进一步提高,有助于我们深入了解当时的社会组织、家庭结构情况,为研究中国古代文明的起源和早期国家的形成提供了关键线索。

黄河农耕文化遗存。宁夏平原早在秦汉时期就已经开展引黄灌溉,得天独厚的水利条件使其成为农耕文化发展的重要区域之一。宁夏地区的农耕活动可追溯至先秦时期,秦渠、汉渠始修于汉代,分布在青铜峡市、利通区和灵武市,是宁夏黄河东岸主要的古老灌渠。汉延渠作为宁夏引黄古灌区重要渠系之一,流经青铜峡市、永宁县、兴庆区、贺兰县,现长88.6公里,灌地50多万亩。唐徕渠前身为汉代御史渠,是宁夏黄河东岸古老灌渠之一,分布在青铜峡市、永宁县、兴庆区、贺兰县和平罗县。昊王渠是西夏时为解决贺兰山东麓沿山荒地的灌溉问题。而沿山挖掘的流经银川市永宁县、西夏区、贺兰县、石嘴山市平罗县,南北长150余公里。惠农渠始凿于清代雍正年间,现长131公里,灌地75万亩,流经青铜峡市、永宁县、兴庆区、贺兰县、平罗县、惠农区。这些灌溉工程遗址成为黄河农耕文化的标志性符号,反映了古代农业生产与水利资源紧密结合的特点。

风格多样的古建筑遗迹。宁夏北部的黄河沿线建筑风格呈现出多元文化融合的特点,展现了不同民族文化在建筑上的相互交流与借鉴,是中华民族多元一体文化格局的生动写照。沿线民居建筑有中原汉族传统建筑的布局形式和构造技术,如四合院的布局、榫卯结构的运用等,又融入了当地少数民族的文化元素和建筑装饰结构。董府是清末将领、甘肃提督董福祥的宅第,院落为传统砖木斗拱结构,布局为“二进三院”式,是典型的清代官府宅院建筑。银川鼓楼、中卫鼓楼、南门楼等古建筑具有浓郁的中原文化色彩。拜寺口双塔、武当庙等宗教建筑是我国各种宗教文化融合的典范。此外,该地区的建筑在风格上充分体现了对自然环境的适应,建筑与周边环境相协调,体现了建筑与自然环境的和谐共生关系。这些珍贵的古建筑遗迹如同鲜活的历史长卷,记录了宁夏地区的社会变迁、文化传承和人民生活,是探寻宁夏历史根脉、理解地域文化特质的重要途径。

宁夏黄河文化遗产的数字化保护和传承必要性

宁夏黄河文化遗产的保护和传承情况。宁夏各级政府职能部门历来重视黄河文化遗产保护,积极探索黄河文化遗产的保护和传承方式,深入挖掘黄河文化内涵,弘扬黄河文化,持续将黄河文化遗产融入讲好宁夏故事、黄河故事中,以增强民族自豪感和文化自信心。

职能部门夯实文物保护基础。各级人大结合其他文化遗产保护,加大黄河文化遗产的保护力度,通过、出台相应的《条例》《意见》等。如2018年1月1日起施行的《吴忠市红色文化遗址保护条例》,先后编制了黄河文化遗产中水洞沟遗址、鸽子山遗址、一百零八塔、鸣沙洲塔、董府等全国重点文物保护单位的保护规划和南长滩、北长滩、石佛寺村等传统村落和历史文化名村名镇的保护利用规划;印发《关于进一步加强全区文物安全工作的实施意见》和《宁夏回族自治区实施革命文物保护利用工程(2018—2022年)方案》;将以秦渠、汉渠、汉延渠、唐徕渠为代表的黄河古灌区成功申报为世界灌溉工程遗产,编制了黄河古灌区世界灌溉工程遗产保护利用规划,正在制定《黄河古灌区世界灌溉工程遗产保护条例》。

加大文物单位保护力度。实施了明长城银川五虎墩段、石嘴山红果子段、中卫姚滩段及战国秦长城原州区长城梁段等古长城重点段落的抢险加固保护工程及海宝塔、青铜峡黄河铁桥、固原古城加固修缮,以及纳家户清真寺保护修缮、贺兰山岩画防洪抢险加固等工程。积极推进重点文物保护单位“三防”建设,实施了承天寺塔、宏佛塔、鸣沙州塔、田州塔防雷工程,银川玉皇阁安防工程,平罗玉皇阁消防和安防工程、中卫高庙防雷和安防工程。指导实施了吴忠董府保护性设施建设项目。先后6次对水洞沟遗址进行考古发掘,3次对鸽子山遗址进行发掘,鸽子山遗址考古成果获得“2016年中国十大考古发现”。

举办展览、宣传活动展示宁夏文化遗产。积极推动宁夏博物馆、宁夏岩画中心与贵州、甘肃、安徽、江苏、浙江等地博物馆联合举办各类展览,推出“丝绸之路上的神秘王国—西夏文物精品展”“朔地恋歌—宁夏岩画特展”“久远的记忆—宁夏岩画特展”“宁夏贺兰山岩画拓片精粹展”“逝去的风韵—西夏与播州文物展”“唐蕃古道—七省区精品文物联展”等特色精品文物展览,集中展示宁夏黄河沿线文物的艺术魅力。通过摆放主题展板、悬挂宣传标语、发放宣传材料、市民咨询等方式宣传文物保护政策法规;举办文物保护单位知识讲座、博物馆日知识讲座、制作岩画拓片互动体验活动、“历史文化”“文物知识”走进社区及文物保护法律法规宣传、文物收藏咨询、民间鉴宝等活动。

加大监管力度,确保文物安全。大力加强文物执法与监管工作,全面开展国家文物局文物安全大排查督查及自治区文物安全大排查、消防大检查工作;认真开展文物安全法人违法专项整治三年行动,与五市与区属文博单位签订《文物安全目标责任书》;积极配合公安机关开展打击文物犯罪专项行动;配合工商部门开展文物流通市场领域专项执法督查行动;开展长城执法督察“回头看”活动,确保各级文物保护单位及博物馆馆藏文物安全。

宁夏黄河文化遗产数字化保护的必要性。宁夏在黄河文化遗产的保护过程中已经做了大量工作,但与其他省区相比,尤其是对标广大群众的期待,以及文物活化的目标,宁夏黄河文化遗产保护中还存在一些短板,当前的文化遗产保护主要是传统模式,存在成本高、操作难度大、表现形式单一等问题。数字化保护、文物活化传承展示等方式相对较少。

传统保护和传承方式成本较高。文化遗产由于其独特的人文性,传承、保护的难度较大。目前,宁夏文化遗产保护以传统模式为主,突出特点是物质、人力、机制等方面的投入较大。如2024年宁夏重新设计某博物馆,因为较少采用数字化技术,而运用了大量的物料。在布展及展出过程中,个别内容修改意味着整个展柜或者展墙要重新拆卸,产生巨大的人力、物力、时间成本,增加了财政支出。数字技术时代,大数据、云计算、人工智能等技术可以轻松地解决传统模式带来的诸多问题,提高展览效率,灵活变换创意,节约成本,助力文化遗产的保护和传承。

传统保护和传承方式效果不佳。宁夏黄河文化遗产种类繁多,涉及的领域也极为广泛,当前的文化遗产保护和传承方式无法全面呈现丰富多彩、历史悠久的黄河文化遗产。首先,基于历史节点和民族文化特色的宁夏黄河文物资源基础研究数据不够全面,文物普查和编制不够细致,没有按照年代和大类认定研究价值和研究方向,缺乏系统科学的分类和数据库。其次,与黄河文物资源和文化产品相关的文旅项目较少,展示方式也不够特色多样,不能很好地展示宁夏黄河文化,无法吸引更多的游客和观众了解历史,传承文化。随着数字技术的不断进步和应用领域的拓展,文物数字化保护不仅提升了文化遗产保护水平,也为其传承和发展注入了新的活力,未来数字化保护技术将成为文化遗产保护事业的重要动力。

推进宁夏黄河文化遗产数字化保护和传承的对策

数智时代,席卷全球的数字技术革命为文化遗产保护、传承、利用带来理想选择,拓展了文化和艺术资源数字化的形式和范围。宁夏可以使用数字技术来解决文化遗产保护和传承中面临的资金不足、技术瓶颈、人才短缺等问题。

制定宁夏黄河文化遗产数字化方案。职能部门要提高认识,给予黄河文化遗产数字化保护工作特别的关注,将黄河文化遗产的数字化保护列入地区文化遗产保护重点规划,同时要在政策层面给予宏观指导。明确文化遗产数字化工作的责任主体、工作流程、技术标准和安全规范等,为数字化方案的实施提供政策依据和制度保障。数字化技术不仅为文化遗产的永久保存和高精度还原提供了可能,而且极大地增强了其展示与传播效果,拓宽了文化遗产保护的广度。通过制定科学合理的数字化方案并加以实施,加强对文化遗产数字化成果的知识产权保护,鼓励创新和合理利用数字化成果,推动文化遗产数字化产业的健康发展,让宁夏黄河文化遗产能够在数字化时代得到更好的保护、传承和利用。

有序建设宁夏黄河文化遗产数据库。要推进黄河文化遗产的系统保护,深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值,讲好“黄河故事”。全面建设宁夏黄河文化遗产数据库,借助区块链模式,让悠久的历史文化得以在网络中传承,破解传统文化遗产被盗或损坏造成历史记录断层的难题。借助建成的文化遗产数据库,广泛运用数字技术,人工智能等,推出数字博物馆、立体博物馆、VR博物馆等,有序挑选有当代价值的文化遗产主题,推出历史情景模拟等多样性的遗产活化形式,让文物轻松走进青年人,尤其是Z世代群体,提高文物的普世价值和经济价值。

稳步推进宁夏黄河文化遗产“活起来”。文化遗产是地区文化的重要标识,参与文化遗产保护能够唤起人们对家乡的热爱和归属感。要利用好高速发展的互联网技术、人工智能技术和创新传播方式,围绕“美丽新宁夏”策划一系列优质、生动、个性化的多形态文化展示活动。要充分利用现代科技手段和创意设计理念,让黄河文化遗产通过各种形式融入社区生活和公共文化服务,增强社会凝聚力,满足现代观众尤其是年轻一代对文化消费的多元化需求。研发黄河户外运动竞技等产品,通过线上展览、人工智能支撑的历史回放等表现形式,展现黄河文化遗产的真实性和艺术性,将其建设成为宁夏户外竞技和旅游的示范区。持续加强文化遗产保护的活化利用宣传教育工作,通过举办文化遗产讲座、展览、社区活动等形式,提高公众对黄河文化遗产的认知度和关注度,增强公众的文化遗产保护意识和责任感,吸引社会各界人才和资金共同助力宁夏黄河文化遗产的数字化保护和传承。

文章立足宁夏黄河文化遗产的重要性和活化展示的当代价值,梳理了宁夏黄河文化遗产,分析了宁夏黄河文化遗产的现行保护措施及巨大改进空间。在数字技术颠覆性变革的当下,借助数字技术来解决相应的问题,作者认为具有一定的可行性和必要性,并在此基础上提出了相应的对策和建议,包括制定宁夏黄河文化遗产数字化方案、有序建设宁夏黄河文化遗产数据库、稳步推进宁夏黄河文化遗产“活起来”等。这些措施旨在构建一个全方位、多层次的数字化保护和传承体系,确保宁夏黄河文化遗产得到科学、有效的保护和传承。此外,伴随数字技术的持续升级和完善,以及数字化保护和传承工作的进一步拓展和深化,这样不仅有助于推动宁夏黄河文化遗产的保护和传承,也为其他地区的文化遗产数字化保护工作提供有益的参考和借鉴。