盐田区海洋地理特征与沿海社区历史演变的互动关系

作者: 李明月

深圳盐田区拥有丰富的海洋地理资源与优越的自然地理条件。研究发现,盐田区的海岸线特征、海洋资源与地理位置决定了其经济发展模式与社区结构的演变方向,而这一演变过程不仅体现了自然地理条件的作用,还反映了人类活动与自然环境的互动机制。这有助于深入理解沿海城市地理特征与社区历史变迁的关系,为其他沿海区域的可持续发展提供借鉴。

深圳盐田区位于中国广东省东南沿海,北靠梧桐山脉,南临大鹏湾,西接罗湖区,东邻大鹏新区,以山海交融的独特地理景观著称。其地势由北部山地逐渐过渡为南部海岸平原,形成了狭长的空间布局,为社区的分布与发展提供了天然基础。盐田区的海洋地理特征包括丰富的岸线资源、复杂的海底地形以及高生物多样性的生态系统。早期发展主要依赖渔业和小规模农业,但随着深圳经济特区的设立及政策支持,盐田区迅速转型为以港口经济、高端旅游和现代服务业为核心的多功能经济区。这一演变既受自然条件制约,也反映了区域规划与社会发展的深远影响。

近年来,盐田区在资源开发与生态保护之间寻求平衡,体现了可持续发展的实践意义。以大梅沙地区为例,文章探讨盐田区海洋地理特征与沿海社区历史演变的互动关系,重点分析自然地理要素对经济与文化的深远影响,并为沿海城市规划提供参考。

盐田区海洋地理特征

海岸线形态与特点。盐田区拥有约19.5公里的海岸线,其地形以礁石海岸和沙滩海岸为主。大梅沙和小梅沙是区域内最具代表性的沙滩,因其优美的自然景观和优越的生态环境而成为旅游胜地。与此同时,盐田港周边的海岸线则呈现人工改造特征,随着港口建设逐渐形成深水泊位和港口物流区。

盐田区的海岸线资源多样,既有生态保护价值高的原生态海岸,也有用于商业发展的人工港口海岸。大梅沙以细腻沙滩和清澈海水成为重要旅游资源,而盐田港则凭借深水泊位优势支持高效的集装箱航运。此外,大梅沙通过植被保护和海岸修复,实现了自然资源的可持续利用;盐田港虽改造部分自然海岸线,但通过生态补偿和规划管理,达成了工业与生态的平衡。

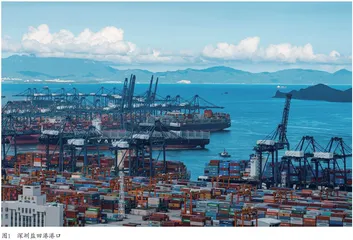

海洋资源的多样性。盐田区的海洋资源涵盖渔业、旅游和海洋运输。其中,渔业为早期社区提供经济基础,现代化发展后港口经济成为核心,盐田港凭借优越地理位置在全球航运网络中占据重要地位。此外,盐田区的海洋生态资源,如生物多样性和湿地系统,不仅支持传统渔业,还推动了生态旅游与环境保护。大梅沙和小梅沙通过生态修复与资源可持续利用提升了生态服务功能。盐田区还开发海洋保护区和湿地公园,结合科普教育和渔业文化传承,为区域发展注入新动力。

地理位置的战略价值。盐田区地处粤港澳大湾区核心地带,面向太平洋,背靠珠三角经济腹地。这一得天独厚的地理位置,不仅为盐田的经济发展提供了战略支持,还使其成为文化与贸易交融的重要节点。盐田区作为深圳市的重要组成部分,其区位优势体现为交通便捷性和国际贸易联系。通过盐田港,区域内商品可以高效进入全球市场,而盐田区的海洋地理特征也为其吸引国际资本和人才创造了独特优势。粤港澳大湾区的协同发展计划,更是进一步强化了盐田区作为区域性重要经济枢纽的地位。

沿海社区历史演变的阶段

传统渔业社会阶段。在深圳经济特区成立之前,盐田区的沿海社区以渔业为主,当地居民高度依赖海洋资源,以捕捞、晒盐和小规模贸易为生,形成了典型的渔村聚落。社区结构单一,生活方式直接受自然环境的影响,居民的日常活动围绕潮汐规律展开,渔获物不仅是家庭收入的重要来源,也是社区文化的重要载体。渔业阶段的盐田社区文化特色体现在渔业工具的使用、宗教信仰以及沿海节庆活动上,例如在捕捞季节举行的祭海仪式,不仅体现了海洋文化对社区生活的深远影响,也成为盐田区非物质文化遗产的重要组成部分。

工业化与港口建设阶段。20世纪80年代,随着深圳经济特区的成立和盐田港的开发建设,盐田区的经济和社会结构发生了根本性变化。盐田港的建立不仅推动了沿海社区的工业化,还促进了人口的快速增长和社区的城市化转型。传统渔村逐渐被工厂区和港口设施取代,居民的职业结构从渔业向工业、物流和服务业转变。

在这一阶段,盐田区经历了大规模的土地开发和资源重组。港口经济的迅速崛起,使得原本松散的社区结构逐渐被现代化的城市规划所取代。同时,大量外来人口的涌入,也对传统社区文化产生了深远影响。

现代化与服务业发展阶段。进入21世纪,盐田区以港口经济为核心,结合旅游业和现代服务业,形成多元化经济模式。大梅沙、小梅沙等旅游资源被充分开发,吸引大量游客与投资者,同时基础设施逐步完善,传统文化与现代生活方式相融合。此外,通过举办国际水上运动赛事、建设现代化物流中心和推广民俗节庆活动,盐田区的品牌影响力扩展至国际范围。

海洋地理特征与沿海社区演变的互动机制

自然条件对社区发展的制约与推动。盐田区的地理环境直接影响了社区的经济基础与发展路径。早期,优越的海洋资源为渔业发展提供了支持;而港口经济的兴起则得益于盐田区优越的深水岸线条件。此外,盐田区的地形特点促使社区沿海岸线分布,并形成了以港口为核心的经济集聚效应。地理环境还影响了社区内部的空间结构。盐田区的山海相依地貌,使得社区布局呈现沿海带状分布的特点,同时自然屏障也对区域开发范围和方向起到了限定作用。这种自然环境的限制促使人们在开发时注重保护山地与海洋生态的平衡,并采取了分区开发的策略。近年来,通过应用地理信息系统(GIS),盐田区对社区的环境承载力进行了科学评估,使区域开发更加合理。

人类活动对自然环境的改造与适应。随着港口与城市建设的推进,盐田区的自然海岸线逐渐被人工岸线取代,生态环境也随之发生变化。然而,盐田区在开发过程中注重生态保护,通过建立湿地公园、海洋保护区等措施,平衡了经济发展与环境保护之间的关系,形成了生态与经济双赢的模式。这种模式不仅提升了区域竞争力,也为其他沿海城市提供了可借鉴的经验。通过政策引导和技术创新,盐田区在城市绿化、污水处理以及海岸线保护等方面取得了显著成效。例如,梅沙湾综合整治项目成功恢复了部分受损的滨海生态,成为生态修复的示范案例;盐田港则通过绿色港口建设减少了海洋污染,提升了区域可持续发展水平。未来,盐田区计划引入更多可再生能源设施,并探索基于自然的解决方案(Nature-Based Solutions),以有效应对海平面上升等环境挑战。

文化传统与现代生活方式的融合。盐田区沿海社区的文化传统深受海洋环境的影响,如渔民的信仰与习俗,这些传统在现代化进程中逐步与现代城市文化相结合。通过非物质文化遗产保护与旅游开发,盐田区将传统节庆活动融入城市生活,并通过民俗文化节、文化展览馆和文化旅游一体化的方式,成功实现了传统文化与经济发展的融合,既保留了社区特色,又为居民创造了新的收入来源。同时,社区鼓励居民参与文化活动,如讲述渔村故事、创作海洋主题艺术作品,以增强文化认同感。为推动文化传承与现代经济融合,盐田区积极利用虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术,为游客提供沉浸式体验,让他们深入了解盐田的历史与海洋文化。这种传统与现代融合的路径,不仅提升了旅游体验,也为文化保护注入了新活力,成为盐田区吸引游客和投资者的重要亮点。

盐田区沿海社区演变的典型案例

大梅沙的转型:从渔村到旅游胜地。大梅沙由一个传统渔村发展为深圳知名的滨海旅游胜地。清代以来,当地渔民以捕鱼为生,经济单一。20世纪末,凭借优越的自然条件和政府政策支持,大梅沙进行了滨海栈道、沙滩整治和度假区建设等一系列改造,成功转型为旅游胜地。通过举办国际沙滩文化节等活动,大梅沙不仅吸引了游客,也提升了区域品牌影响力,体现了自然资源与政策推动的结合。

盐田港的崛起:从自然海湾到国际港口。盐田港建设始于20世纪80年代,依托深水岸线优势迅速发展为全球重要的集装箱深水港。港口建设推动了区域物流业和经济的全面转型。近年来,盐田港引入智能化管理和绿色港口建设,降低了环境影响,同时提升了运营效率。这一转型使盐田区从传统经济模式迈向国际化经济枢纽,展现了区域发展的战略意义。

梅沙社区的文化保护与创新。梅沙社区由传统客家聚落发展为文化与经济融合的典范。早期以农业和渔业为主,生活深受客家文化影响。现代化进程中,社区通过非遗保护、文化展示馆及民俗活动等形式,传承客家民俗与建筑技艺,并利用VR技术重现古渔村场景,向游客呈现文化魅力。梅沙社区成功实现了传统文化保护与经济发展的双赢,增强了居民的文化自豪感,成为盐田区文化保护的标杆。

盐田区海洋地理特征与沿海社区的历史演变关系,体现了自然地理条件与人类活动之间的深度互动。盐田区的发展路径表明,合理利用海洋地理资源、注重生态保护与文化传承,是沿海城市实现可持续发展的关键。

未来,盐田区可以进一步推进科技与生态的融合,探索基于海洋资源的高端产业发展路径。同时,需持续关注社区文化与社会结构的演变,构建更加和谐的自然—人文系统,为其他沿海地区提供发展经验。