火药的发明传播以及考古新发现

作者: 夏祥运

火药的发明对人类的历史产生了深远的影响。然而,关于火药的起源,历史学界一直存在着分歧。有些学者认为火药起源于中国,而有些学者则认为火药起源于中东或欧洲。最近,一些考古学家在中国的遗址中发现了一些有趣的物品,这些新的考古发现表明,火药在中国用于军事的时间可能比以前认为的要早得多。文章将对火药的诞生以及传播究竟是偶然还是刻意、是经验的发现还是有着理论的指导等予以新的审视。

中国火药原始配方的出现

火药堪称人类文明进步的强大助力,它不但引领人类走出了野蛮生活的阴影,还显著增强了人类影响和改造自然界的力量,最终为绵延数千年的冷兵器纪元画上了句号。

经过现代科学分析得出,火药是由硝石、硫磺和木炭混合而成的。这些成分按一定的比例混合,就形成了黑火药的基础。

早在华夏文明早期的夏、商、周三个历史时期,木炭就已经被广泛地应用于冶金工艺之中。木炭是由木质材料在不完全燃烧或密闭条件下热解后形成的黑色多孔固体,因其易于获取的特性而备受青睐。

与此同时,硫磺作为一种自然界中普遍存在的物质,也频繁地出现在我们的日常生活中。举例来说,当我们沉浸于温泉的舒适中时,常常会嗅到硫磺那独特的气味;而在金属冶炼过程中,那刺鼻的二氧化硫气味,往往也是硫磺存在的明证,这些现象都让人对硫磺有了深刻的印象。

然而,火药并不是哪个专属人物的发明。不像现代工业革命中那些发明一样,都有发明者和专利。火药应该说是1000多年来劳动人民经验积累的结晶。由于古代医疗不发达,所以古人渴求健康与长生不老。人们偶然发现炼丹炉里的妙药可以包治百病,所以炼丹术备受重视。

相传汉武帝时就命人开始炼丹。从现代化学的科学原理来看,许多工艺都使用了高温加热这一方法。所以说当时的新发现大多与炼丹有关系。原始火药的配方出现在那些炼丹家手里就再正常不过了。

公元808年,唐朝的炼丹大师清虚子,在其精心编纂的《铅汞甲庚至宝集成》一书中,详细记载了一种被称为“伏火矾法”的技艺,将硫、硝石与经过炭化处理的马兜铃混合而形成新的物质。而在宋朝,另一位名人孟要甫在其《诸家神品丹法》中,也描述了一种名为“伏火硫黄法”的炼丹技巧。

将这两种方法加以对比,我们可以发现,尽管硫和硝石的含量相同,但它们的关键差异在于那最后一种配料:一方选用的是植物马兜铃,另一方则选择了皂角子。尽管这两种配料在燃烧后都能炭化,但马兜铃显然更易产生效果。当这些配料被共同研磨成粉并混合后,它们确实展现出了某种程度的爆炸能力,因此,“伏火硫黄”可以被视为火药的早期形态。尽管其爆炸性能还远远不能与后来用于军事的火药相提并论,但这一发现已经足够令人瞩目。

关于“伏火硫黄法”的原创者,历史文献并未给出明确的答案。曾有观点认为,此法最早记载于唐代药王孙思邈的《孙真人丹经》中,因此,有时会将火药的起源归功于孙思邈。

但这种说法并非无懈可击。根据近年来陈国符先生的考证,《孙真人丹经》实际上是在唐肃宗乾元元年(公元758年)至三年间(公元760年)出版的,而孙思邈在唐高宗永淳三年(公元682年)就已经去世。因此,这本书很可能是后人假借孙思邈之名所著。

宋金时期,火器技术取得了新的进展。在这一时期,迄今发现的世界上最早的军用火药配方问世,同时出现了飞火枪、突火枪等新型火器,并在实战中得到应用,这标志着火药火器技术的初步成熟。

元代是火药火器发展的关键时期。蒙古军队在征服战争中广泛使用了火药火器,这不仅提高了他们的战斗力,也促进了火药技术的进一步发展。元代还出现了最早的金属制大炮,这是火药火器发展史上的一个重要里程碑。

那么,为何探究火药原始配方的最早出现时间很重要呢?因为这种含一定威力的火药一旦出现,就必然引起与其关系密切的古代宫廷军事者的兴趣。在冷兵器时代,各种科学技术的进步都受军需的影响。所以火药的发明无疑会受到官方的重视。

最新的考古发现

那么在中国有哪些考古发现可以实证火药的应用呢?追溯历史,我们目前所能见到的最早火器形象,源自中国重庆市的一座佛教圣地。时间定格在大约南宋时期的1150年,当时,为了装饰这片圣地,佛教信徒在岩壁上雕刻了一系列生动的图像。在这些图像中,几个魔鬼立于云端之上,各自配备着不同的武器:有的手持弓箭,有的挥舞斧头,有的扛着长戟,还有四人持剑。尤为特别的是,其中一个魔鬼所持的武器,看上去颇似一种原始的火枪,正于爆炸产生的烟雾与火焰中发射出一颗小弹丸,这无疑是火器早期形态的生动描绘。

目前已知的最古老金属管状火器,其出土时间要追溯到1980年,地点位于中国甘肃省武威市的一处古代窖藏。因为伴其掩埋的还有大量的西夏时期瓷器,所以我们推测其制造于西夏末年。炮身全铜铸造,炮管中还遗留有发射用的黑火药和铁弹丸,保存得非常完整。这门火炮虽然工艺粗糙、设计也很不合理,但它的确是一种军国之器,在战场上已经颇具威力,而且射程相对较远。但世界上最早发明实用火器的是西夏人吗?对此,不同专家有不同的看法。这处窖藏的断代问题还不能下结论。虽然伴随火炮出土的还有西夏瓷器,但瓷器可以持续很长时间,而铜炮的形制更近似于元代的铜火铳。有学者认为它是元初的产物,一起掩埋的瓷器则是元代人保存的西夏年间的制品。国力鼎盛时期的元朝集中了欧亚大陆的很多能工巧匠,他们发明这种武器的可能性比西夏人大得多。

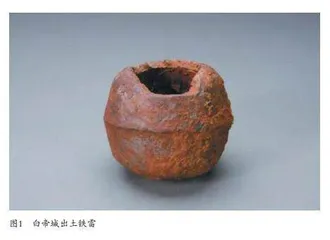

提到合川钓鱼城,人们并不会感到陌生。很多人用“上帝折鞭处”来阐述它的历史地位。2022年9月29日下午,重庆市新闻办召开了当地考古成果新闻发布会,三峡博物馆、文物考古研究院等相关负责人,详细介绍了其相关发现、宋元(蒙)山城遗址考古等相关情况和最新进展。

在重庆钓鱼城范家堰的古遗址中,考古学家发掘出了两枚意义非凡的爆炸性火器——铁雷。这些铁雷的造型接近圆球体,经由金相技术的检测,确认它们是由白口铸铁材质,通过上下模具合铸而成。其内含的火药威力惊人,能够炸裂厚度超过1厘米的铁壁,暗示着它们填充的是颗粒状火药。这一考古发现与南宋时期文献所记载的铁火炮、震天雷高度一致,为证实爆炸性火器技术走向成熟阶段提供了宝贵的实物例证。

长久以来,“砲风”现象被普遍认为是由发射礌石所引发的,但对有关扬州砲库爆炸事件的文献记载进行深入研究后,有学者提出新观点,认为“砲风”更有可能是铁雷爆炸时释放的强大冲击波。这一新见解为解释历史上蒙哥汗的死因提供了新的思考角度。

2024年,考古队在位于北京延庆县东南的大庄科乡进行长城遗址考古时,有了另一项重要发现:大量明代石雷。这些石雷在填充火药后,外观酷似巨大的爆竹,且制作成本低廉,因此在当地广泛分布,甚至在居民家中也能寻得踪迹。这一发现从侧面印证了明代时期,火器已成为主要的防御手段。目前,考古发现的1332年的明代铜火铳,是世界上现存最早的管状火器实物。明代还有单兵作战之王“子母百弹铳”。可想而知,其可以连续发射上百发子弹。该火器的枪管为10根,中间1根长管,周围9根短管,一次至少可以发射10发子弹,因为古代一根管中往往装有若干铅弹,所以可以做到“百弹”。以上列出的几种兵器在古代是具有创新性、代表性的。除此之外,明清时期还对远程开花炮进行了改良。总而言之,我国古代的新武器发明具有一定成果。

火药传入西方

史料记载,公元8~9世纪,硝这一物品从中国传入阿拉伯国家。当时的人称其为“中国盐”。但他们只了解硝是用来治病的。公元13世纪,跨国贸易商人先把火药从中国传入印度,后传入阿拉伯。希腊人翻译阿拉伯书籍后了解到“火药”这种物质的存在。

公元1234年,蒙古灭了金国,将从河南开封俘虏的工匠与工具全部带走,还把军队中的火器编入蒙古人的队伍。这些工匠与火器在蒙古二次西征中发挥了作用,帮助他们横扫了东欧平原。

蒙古大军在战胜阿拉伯帝国后,拖雷的后裔旭烈兀于西亚地区创立了伊尔汗国,伊尔汗国成为火药技术向欧洲扩散的一个至关重要的中转站。

公元1260年,在一场与叙利亚的较量中,元世祖的军队不幸落败。这场战役中,阿拉伯人缴获了诸如火箭、震天雷等先进的火器,并由此开始了对火器制造与使用技术的掌握。阿拉伯与欧洲之间旷日持久的战争,不仅让阿拉伯战士们逐渐熟练运用火器,也为欧洲人提供了学习并掌握火器技术的契机。

当中国的火药技术传入西方后,它得到了更为深入的发展与改良,进而催生了一系列新型火药。但是在我们国家,火药的鼎盛时期是在明朝。清朝对火药并不重视,直至西方列强叩开中国大门,腐朽的清政府仍然认为以枪炮为代表的西方科技是奇淫技巧,不足挂齿,以致于近代中国遭受列强欺辱。

综上所述,火药这一重大发明,源于中国古代炼丹家逐渐完善的理论以及技术进步。随着中国的火药技术传到阿拉伯,再传到欧洲,这一发明逐渐改头换面。几个世纪后它的“母亲”已经不认识它了,认为它是外来之子。火药本来就是中国古代伟大的发明,为何到了封建王朝末期却不能加以利用呢?这是值得深思的问题。笔者仅有些浅见如下:首先,一项重大发明必定先有实践之基础。最初的研究必须经历不断探索发现才能开花结果。其次,技术非一日造就,现代文明也不能一步登天。不经后人的打磨润色,则无天空中的一鸣惊人。最后,好的发明要善于借鉴传承,要有包容性,虚心向他人学习。文明有别,天下却可大同。

(作者单位:苏州博物馆)