传统黄杨木雕与学院派雕塑的区别与共同点

作者: 张沛尧

木雕作为中国传统工艺的一种,有其独一无二的艺术特点。文章运用查阅资料、举例论证的方法分析传统黄杨木雕和学院派雕塑的区别,最终发现两者在内容和题材、造型手法和特点、表达意向和迎合对象三方面有显著的区别。

中国木雕工艺以地域划分,主要有东阳木雕、黄杨木雕、潮州木雕(金漆木雕)和龙眼木雕四大流派,其中黄杨木雕尤为独特。黄杨木生长缓慢,质地坚韧,纹理细腻,颜色黄亮,适合小型圆雕。作为雕塑专业毕业生,笔者游历了中国(几大)传统木雕之乡,拜访(数位)木雕大师,最终选择学习黄杨木雕,并拜中国工艺美术大师吴尧辉为师。通过数载的学习,笔者对传统黄杨木雕工艺技法有了了解,也对传统黄杨木雕与学院派雕塑之间的差异有了自己的见解。以下对它们的特点和区别进行简要介绍。

内容和题材的区别

传统黄杨木雕与学院派雕塑在内容和题材上存在显著差异。传统黄杨木雕多表现中国民间神话传说中的人物,如八仙、寿星、关公等,以及有名的文人墨客,如李白、屈原等,还有反映地域乡风乡情的作品。这种现象主要源于两方面因素:一是历史原因,二是黄杨木的生长特性和大小限制。

历史因素方面,黄杨木雕最早是为宗教服务的。有一种说法是其源于民间元宵节所盛行的“龙灯会”中木雕龙档上的装饰木雕小佛像,而龙档据传始于明朝末年。另一种说法是清末一个名叫叶承荣的放牛娃在庙里看到老人塑佛像,被技艺吸引,后拜其为师,学习技艺,并开始用黄杨木雕刻作品。因为他所学技艺为塑佛,所以木雕作品大多以佛像的形式出现。

黄杨木生长缓慢,几十年甚至上百年才能长成碗口大小,这限制了其不可能像东阳木雕一样以大型浮雕或群雕为主,只能用来雕刻小件佛像和单一的人物,供人案头摆设。晚清之后,黄杨木雕作品从愉神向悦人发展,题材不再局限于戏剧、神佛人物,开始出现反映当地特有民风民情的作品。

相比之下,学院派雕塑的内容、题材更加丰富。20世纪初,留洋雕塑家归国,西方雕塑思潮涌入,传统庙宇雕塑式微。1928年,国立艺术院在杭州孤山罗苑举行开学典礼,这成为中西方雕塑理念交融的转折点,播下现代雕塑教育与创作的种子,为中国雕塑走向世界奠基。其影响力持续发酵,推动雕塑艺术在传承创新中探索发展,开启变革征程,重塑艺术格局与风貌,标志着中国现代高等雕塑教育的开端。这一时期的雕塑以肖像为主,表达严峻的英雄主义题材和主题。新中国成立后,学院派雕塑深受苏联写实手法影响,以写实肖像雕塑为主。改革开放后,我国雕塑艺术从封闭式走向开放式,各种西方流派传入,冲击了单一的现实主义艺术格局。现今,学院派雕塑迅速发展,内容、题材更加丰富,包括历史事件、历史人物,以及创作者自己创作的形式多样、具有民族特色和新意味的现代雕塑作品。

传统黄杨木雕与学院派雕塑在内容和题材上的差异,反映了两者不同的历史背景、艺术传统和审美观念。传统黄杨木雕深受民间信仰和文化传统的影响,作品多具有宗教色彩和民间特色;而学院派雕塑则受到西方雕塑艺术的影响,更加注重个性表达和创新精神。两者各有千秋,共同构成了中国雕塑艺术的艺术格局。

此外,传统黄杨木雕与学院派雕塑在工艺技法、材料选择等方面也存在差异。传统黄杨木雕注重手工技艺的传承和创新,材料选择上也以黄杨木为主;而学院派雕塑则更加注重技术的创新和发展,材料选择上更加多样化。这些差异也反映了两者在艺术风格和创作理念上的不同。

造型手法和特点不同

传统黄杨木雕因其选材的独特质地和纹理,拥有独特的造型手法。木雕的本质是做减法,具有不可逆性,一旦削多便难以复原,因此雕刻时需胸有成竹,适当留有余地。顺绺逆绺的纹路要求雕刻者时刻考虑木料的纤维结构,尤其在镂空易断处或飘拂部分,需顺着木纹进刀,以防叉刀导致作品断裂。顺着木纹用刀,作品才能更加光滑。

在造型手法上,传统黄杨木雕讲究因材施艺。雕刻之基在于打胚,而欲达打胚之快捷,则块面切除堪称妙法。雕刻者先以毛笔于胚料之上精心勾勒出多余之处,继而以锯将其切去,随后操起打胚凿奋力劈砍,且时刻依循木之纹路谨慎行刀,无论是打胚还是修光环节,皆严守先前而后之顺序。如此这般,方能使雕刻工序有条不紊地推进,逐步呈现出作品的雏形与神韵,恰似匠心独运的工匠在木石之间谱写无声的艺术乐章,每一刀下去,都蕴含着对材料的尊重与对艺术的执着追求,在删繁就简之中,让作品的轮廓渐渐清晰,直至绽放出独特的光彩,尤其在人物雕刻中,需考虑退路,避免结构失调、比例不准等缺陷。修光过程中,勒剔切割法用于处理长褶缝边角、凹凸地方的杂屑,要求顺木纹进行。

相比之下,学院派雕塑在学习过程中多以雕塑泥进行创作,方便创作者快速塑造并逐步完善。创作者先搭出作品骨架,然后用泥巴塑造出形象特征和体块关系,反复推敲整体体块体积,再对局部进行细致推敲和塑造,直到满意。学院派雕塑作品往往在一次次改动中成型。

其风格特点在不同时期有所不同,如明代作品刻画细致,刀法圆润,简练流畅;清代作品雕工纯朴,刀法清澈,比例匀称,质感突出,注重神态表现。晚清杰出艺人朱子常的代表作品《捉迷藏》表现了庭院中嬉戏的孩童,布局合理,高低错落,小童造型生动逼真,衣纹处理自然流畅,展现了黄杨木雕的精湛技艺。

中国著名雕塑家潘鹤的作品《艰苦岁月》是学院派雕塑的代表作之一。在这件作品中,潘鹤先生以现实主义创作方法为基,用写实笔触精准勾勒出艰苦斗争环境下红军战士的鲜活群像。其中,老战士吹笛、小战士依偎倾听的画面造型极具张力,将观者瞬间拉回那个热血年代。作品巧妙融合中国传统绘画元素,现实主义与浪漫主义交织生辉,借由人物的表情和动态深入挖掘其内在特质,线条与点面运用自如,宛如灵动音符。老战士饱经沧桑的面容和粗糙的双手,诉说着不凡过往与坚毅品格,小战士的依偎沉醉则满溢着对未来的美好憧憬,整幅作品宛如一首激昂而温情的英雄赞歌。

综上所述,传统黄杨木雕与学院派雕塑在造型手法、风格特点等方面存在差异。传统黄杨木雕注重线条流畅性和用刀味道,强调因材施艺;学院派雕塑则讲究点线面、体块空间等,塑造手法多样。两者各有千秋,共同推动了中国雕塑艺术的发展。

表达意向和迎合对象的不同

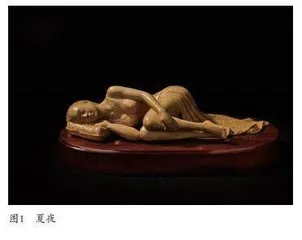

传统黄杨木雕大多表现神话传说、古代经典人物和与之相关的事件。其聚焦某一人物或某一神话故事,对其进行刻画塑造,主要表达意向是对这一人物或神话传说进行再现,突出这一人物本身原有的性格、神态、形象。例如,朱子常的东坡观砚、何仙姑等,都是对这些形象或故事进行还原,以达到大众喜闻乐见的效果。传统黄杨木雕起初是作为人们的案头摆设或者手玩把件的,从一开始就是为大众服务的技艺,迎合对象是大众。后期由于社会上层人士对黄杨木雕的热衷,所以涌现了面向特殊人群喜好而特制的木雕作品。总的来说,传统黄杨木雕面对的是大众和大多数有特定需求的人,学院派雕塑则大多表达创作者自身对于某一形象或某一场景、事件的认知与创造,更加注重创作者本人内心精神世界的表达与自我主观意识。例如,写实雕塑注重人或物原本的自然形态和空间体积,表达的是事物本身传达给人的视觉感受。写意雕塑不会刻意强调写实性,而是以创作者自身意向为主,概念化、模糊化、形象化地表达创作者的思想。总之,学院派雕塑不会特意迎合大众,或者某些特定人群,它突出的是创作者自身情感的表达。

两者的相同之处

传统黄杨木雕与学院派雕塑也有一定的相同之处。首先,无论是传统黄杨木雕还是学院派雕塑,在作品中都能看出创作者自身情感的投入。在人物的塑造中,人物神情、动态的刻画都或多或少融入了创作者的主观感受,使得作品符合创作者自身的审美取向。其次,两者都有一套自己所遵循的造型手法,传统黄杨木雕的造型手法有“立七坐五蹲三四”“曹衣出水”“吴带当风”等,而学院派雕塑的造型手法有“黄金分割”“体量感”“点线面”等,这些都是两者在前人的经验中总结出的造型手法,并一直贯穿作品创作的全过程。再者,突出主题性是两者的共同特点。通过对比可以看出,传统黄杨木雕作品和学院派雕塑作品都十分突出作品的主题性。例如,传统黄杨木雕中的“苏武牧羊”“刘海戏蟾”“东坡观砚”等,学院派雕塑中的“虎门销烟”“收租院”“艰苦岁月”等。每件作品都有其特定的主题,在明确主题的前提下,创作者在进行创作的时候始终围绕这一主题,让观者一看便明白这一作品要表达什么。最后,两者都会经历构思设计、绘制草图、泥塑小稿、塑造大型、局部深入的制作过程。可以说无论是黄杨木雕还是学院派雕塑,每一件作品的完成都经历了许许多多的步骤,倾入了创作者的很多心血,我们在欣赏每件作品时,也应看到其背后创作者的不懈努力。

通过从内容和题材、造型手法和特点、表达意向和迎合对象三个方面进行对比,笔者得出以上观点。这些观点是基于笔者目前对黄杨木雕和学院派雕塑的认知的结果,尚不完善。只有在学习黄杨木雕的艺术道路上不断提高自身技艺,加深对其的理解程度,归纳总结其特点,才能对黄杨木雕和学院派雕塑两者的区别和特点有更完善的认知。

教诲声声传匠心,德馨熠熠照吾行。吾师严于律己,宽以待人,如春风化雨,润泽心田;其风质朴无华,其态亲和近人,尽显人格魅力,令笔者受益良多。承蒙师恩,笔者得以明确学业之方向,亦深谙处世之哲理。师恩浩荡,没齿难忘,特向吴老师致以诚挚谢意,愿您岁月长安,桃李芬芳!

(作者单位:木生雕刻艺术工作室)