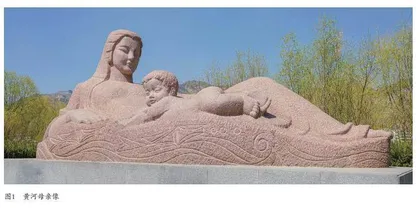

黄河文化赋予“老漂”母亲新的价值内涵

作者: 酒宇航

“老漂”母亲在随迁协助子女照顾孙辈时,面临多重挑战,包括生活环境、家庭角色的变化及心理需求。为解决这些问题,需加强社会关注、家庭关怀,并通过文化传承与社区融入帮助她们适应。黄河文化为“老漂”母亲提供了文化认同,助力其在新环境中重塑身份,同时彰显她们的社会价值,促进自我实现与精神提升。这些举措有助于“老漂”母亲更好地融入社会,获得应有的关怀与支持。

随着城市化进程的加速和人口流动的加剧,越来越多的老年人选择随迁以协助子女照顾孙辈,形成了庞大的“老漂”群体。其中,“老漂”母亲作为隔代抚育的主力军,她们的精神世界与价值认同却往往被忽视。黄河文化,作为中华民族的母亲河文化,蕴含着深厚的母性精神与家族情感,为“老漂”母亲的精神世界提供了丰富的滋养。

黄河文化中的母性精神与“老漂”母亲

黄河文化中的母性崇拜与颂扬。黄河文化的民间传说中频繁出现母性元素,诸多故事叙述了母亲为子女无私付出、牺牲自我的情节。这些传说深刻体现了对母爱及奉献精神的颂扬。在黄河文化的长期浸润下,母性精神逐渐成为一种广泛被社会接受并推崇的价值理念。这种理念强调母亲在家庭和社会中的重要角色以及母亲为子女成长所作出的巨大贡献。母性精神在黄河文化中得以传承,并对后世产生了显著且持久的影响,塑造了人们对母爱和家庭责任的认知与理解。

“老漂”母亲的母性精神体现。“老漂”母亲在随迁隔代抚育的过程中,充分展现了母性精神。“老漂”母亲不仅承担起了照顾孙辈日常生活的重任,还在孙辈的教育上投入了大量的精力和情感。“老漂”母亲细心照料孙辈的饮食起居使孩子们健康成长;注重对孩子们情感与价值观的引导,传授生活经验和道德准则,帮助孩子们树立正确的世界观、人生观和价值观。这种母爱超越了简单的物质照顾,更是一种精神上的支持与引导,体现了“老漂”母亲深厚的母性精神和无私的付出。

“老漂”母亲在随迁隔代抚育中的现实境遇

生活环境的改变与挑战。“老漂”母亲在随迁隔代抚育的过程中,会遭遇生活环境的显著变化。随迁隔代抚育意味着从熟悉环境迁移至陌生城市,需重新适应城市环境,涵盖交通、气候、居住等多方面。社交圈子亦随之变动,需与新邻居、社区成员建立联系,对年长且习惯于原有社交模式的“老漂”母亲构成挑战。此外,生活方式亦发生变化,“老漂”母亲需学习使用新设施,适应不同的购物、休闲模式。这些变迁不仅带来物质层面的不便,如语言沟通难题、设施使用不熟悉,还导致精神上的孤独与失落,“老漂”母亲需重新适应并融入新环境。

家庭角色与权力关系的变化。在随迁家庭中,“老漂”母亲的家庭角色和权力关系经历了显著的变化。母亲原本是扮演家庭主妇角色的长辈,随迁后转为隔代抚育的主要承担者,负责孙辈的日常生活与教育。家庭成员或未意识到母亲的牺牲与付出,忽视母亲在家庭中的重要性及应得尊重,导致母亲的家庭地位与话语权有所削弱。

现实诉求与心理需求。“老漂”母亲在随迁隔代抚育的过程中,有许多方面的现实诉求与心理需求。母亲期望子女能理解自己的付出与牺牲,并给予更多的支持与关心,这既是对其辛劳的认可也是情感的慰藉。母亲渴望在新环境中获得归属感与认同感,希望与社区、邻居建立良好关系,融入新生活圈,减轻孤独与失落感。母亲还希望维持精神文化生活,继续追求个人兴趣与爱好,实现个人价值与成长,这既是对精神生活的追求,也是对自我身份与价值的肯定。这些诉求与需求共同构成了“老漂”母亲在随迁过程中的重要关切。

黄河文化对“老漂”母亲的价值给赋

文化认同与身份重塑。黄河文化对于“老漂”母亲而言,是构建文化认同与重塑身份的重要基础。在随迁的过程中,通过接触和了解黄河文化,“老漂”母亲能够深刻感受到自己与这一文化的紧密联系。这种联系不仅仅体现在地域上,更在于文化价值观和精神层面的共鸣。黄河文化的深厚底蕴和丰富内涵,为“老漂”母亲提供了一个重新审视和定位自己身份的机会。通过认同黄河文化,她们能够在新的环境中找到自己的位置,增强自信心和归属感。同时,这种文化认同也促进了她们在新环境中的融入与适应,使她们能够更加积极地面对随迁生活带来的挑战,以黄河文化为精神支柱,开启新的生活篇章。

社会价值与贡献的彰显。黄河文化倡导家族与社会的和谐共处,“老漂”母亲离开熟悉的环境,来到子女身边,承担起照顾孙辈的重任。这种付出不仅为子女减轻了育儿压力,使子女能够更专注于工作和事业,同时也为孙辈提供了稳定的成长环境,传递了家庭的温暖和关爱。从社会层面来看,“老漂”母亲的这一行为也在一定程度上缓解了社会的养老和育儿压力,为社会的和谐稳定作出了贡献。通过黄河文化的传播,更多人开始认识到“老漂”母亲的价值和贡献,“老漂”母亲因此获得了更广泛的认可与尊重。这不仅是对她们个人付出的肯定,也是对社会和谐共处价值观的弘扬。

自我实现与精神升华。黄河文化蕴含的母性精神与坚韧品质,对“老漂”母亲产生了深远的影响。在随迁隔代抚育的过程中,“老漂”母亲以黄河文化为精神动力,不断追求自我实现与精神升华。通过参加各类文化活动和学习机会,“老漂”母亲不仅能够提升自己的文化素养,还能够学习新的育儿知识和方法,提高育儿能力。黄河文化中的包容与和谐理念也深深影响着“老漂”母亲。在面对随迁生活中的困境和挑战时,她们能够保持平和的心态,用积极的态度去应对。这种心态的转变,不仅使“老漂”母亲能够更好地适应新环境,也实现了精神层面的升华,展现了黄河文化对“老漂”母亲深刻的内在影响。

助力“老漂”母亲的社会行动与关怀策略

社会关注与舆论引导。为了助力“老漂”母亲更好地融入社会并得到应有的关怀,社会各界需要采取切实有效的行动,加强对“老漂”母亲这一群体的关注与关怀。媒体制作并播出关于“老漂”母亲生活状态、心路历程的专题报道或纪录片,让公众更加深入地了解这一群体的不易与付出。社会组织可以组织各类公益活动,如志愿服务、文化交流等,为“老漂”母亲提供实际帮助,并增进与她们之间的情感交流。引导舆论形成尊重与关爱“老漂”母亲的良好氛围,这需要社会各界共同努力,通过正面宣传、树立典型等方式,展现“老漂”母亲的积极形象和价值贡献。倡导社会各界对“老漂”母亲给予更多的理解、包容和支持,避免对她们产生偏见或歧视。通过这些具体的步骤和措施为“老漂”母亲创造一个更加宽松、和谐的社会环境,让她们在新的环境中感受到更多的温暖与关爱,更好地适应随迁生活,实现个人价值与社会价值的双重提升。

家庭关怀与情感支持。母亲为了支持子女或孙辈的生活而迁徙到陌生城市,子女需要采取一系列具体措施来加强对其的关怀与照顾。在物质层面,子女需保证母亲的基本生活需求得到满足,比如定期检查居住环境的安全性,提供必要的生活用品和协助处理日常生活中的琐事,如购物、就医等。子女需要保障母亲有足够的资金应对不时之需。子女需要建立定期沟通的机制,通过电话、视频通话或是面对面交流,了解母亲的近况,分享彼此的生活点滴,让母亲感受到被重视和关心。子女安排共同参与的活动也能增进亲子关系,比如一起散步、做饭、观看电影或参加社区活动,这些都能加深家庭成员间的情感联系,营造和谐的家庭氛围。考虑到“老漂”母亲可能面临的孤独感和适应新环境的挑战,子女还需要鼓励母亲参与社交活动,如加入老年大学、兴趣小组或志愿者服务,帮助她拓宽社交圈,找到归属感。子女还需对母亲的情绪变化保持敏感,及时提供心理支持和安慰,让她在面对困难时能感受到家人的坚强后盾。通过上述具体而细致的行动,子女不仅能在物质上照顾好“老漂”母亲,更能在精神上给予她充分的陪伴与慰藉,让母亲在新环境中真正感受到家庭的温暖与关爱。

文化传承与社区融入。为了促进黄河文化的传承与发展,并帮助“老漂”母亲更好地融入社区,社区管理机构需要规划一系列以黄河文化为主题的文化活动。例如,组织定期的文艺演出,邀请“老漂”母亲与社区居民共同参与,既展示黄河文化的魅力,也为她们提供展示才艺的舞台。开设手工艺制作课程,如编织、剪纸等,既传授传统技艺,也增进参与者之间的互动与交流。社区需要建立有效的信息传播机制,保证“老漂”母亲能够及时了解并参与到这些活动中来。通过社区公告栏、微信群或专门的APP发布活动信息,并提供报名和咨询渠道,保证每位有兴趣的母亲都能方便地参与。社区还需要加强对“老漂”母亲的日常关爱与支持。设立专门的咨询服务点,为她们提供法律咨询、心理辅导等帮助。组织志愿者定期探访,了解她们的生活状况,帮助解决实际困难,如购物、就医陪伴等。这些具体措施的实施,不仅能够有效促进黄河文化的传承与发展,还能为“老漂”母亲提供丰富多彩的精神文化生活,帮助她们更好地融入社区,建立新的社交关系,提升“老漂”母亲的幸福感和归属感。

随着社会的不断发展,越来越多的“老漂”母亲涌入城市,她们在隔代抚育中发挥着不可替代的作用。黄河文化,作为中华民族的精神瑰宝,将继续为这一群体提供深厚的文化滋养与精神支撑。未来社会各界将更加重视“老漂”母亲的现状和需求,通过更加多元化、精准化的关怀策略,为她们创造更加和谐、包容的社会环境。“老漂”母亲将在新时代的征程中绽放更加绚丽的光彩,为社会的和谐与发展贡献更多的力量。

课题项目:焦作市社会科学界联合会焦作市黄河文化研究中心2024年度焦作市黄河文化研究专项课题“黄河文化对‘老漂’母亲的精神探析与价值给赋”(HHWH56)。

(作者单位:焦作工贸职业学院)