山东沿黄9市非遗保护与对外传播策略

作者: 宋歌 臧若彤

山东境内黄河流域非物质文化遗产(以下简称“非遗”),承载着齐鲁大地华夏儿女的共同记忆,蕴含着丰富的历史文化和经济社会价值。对外讲好黄河非遗故事是黄河文化、中华文化走出去的重要途径。文章对山东沿黄9市非物质文化遗产保护与传承的现状及其存在的现实困境进行调研分析,从“讲好中国故事”视域出发,结合传播学5W传播模式,重点从传播主体、内容、渠道和对象四个方面对山东沿黄9市非遗保护和对外传播的策略提出建议。

作为中华民族独有的文化精髓与情感纽带,黄河流域的非物质文化遗产彰显了中华民族的勃勃生机与卓越创造力,它凝聚了各族人民的集体智慧,是全人类宝贵文化遗产中的璀璨明珠。在全球文化交流的舞台上,讲述黄河非遗的故事,不仅是对中华优秀传统文化的精彩展示,更是向国际社会传递这一文化瑰宝的重要途径。以黄河非遗为主体对外讲好中国故事,对推动国际社会认识中国、了解中国、爱上中国具有重要意义。

山东,作为中华文明的重要摇篮及儒家文化的滥觞之地,其非物质文化遗产项目繁多,犹如繁星点点,璀璨夺目。据相关数据统计,自首批国家级非物质文化遗产名录公布以来,在山东省境内的黄河流域区域,已累计拥有国家级非遗代表性项目118项,省级非遗名录619项,市级非遗项目则多达2491项,而在县级范畴内,更是有7015项之多。这充分凸显了山东沿黄9市在非遗保护与传承中的重要地位。推动黄河非遗的对外传播,旨在将那些富含地方特色与历史底蕴的文化瑰宝引入世界视野,这对于黄河流域非物质文化遗产的保护与传承工作大有裨益,同时也能够有效提升中国的国际地位与影响力。在此背景下,“讲好中国故事”成为增强我国国际传播效能的关键策略。因此,从“讲好中国精彩故事”的视角出发,加强黄河非遗的海外传播工作,具有深远的现实意义与战略价值。

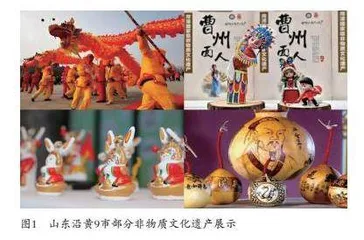

山东沿黄9市非遗文化对外传播实践现状

实施“山东手造”工程,打造黄河非遗品牌。山东坐拥黄河与大运河两大水系,拥有丰富的非物质文化遗产资源,历史悠久的优秀传统文化构成了其深厚的文化底蕴。为促进黄河与大运河沿线非物质文化遗产的相互借鉴与协同发展,山东省精心策划并实施了“山东手造”工程,并推出了“河和之契:黄河流域及大运河沿线非物质文化遗产交流展示周”系列活动。此次活动横跨省、市、县三级文化和旅游部门,通过举办山东省黄河流域传统工艺振兴成果展、大运河沿线省级文化生态保护区展示、高端论坛等活动,聚焦沿黄9市及大运河沿线的传统手工艺非遗项目。活动采用了实物展览、文字解说、图片展示、视频播放及传承人现场演示等多种手段,生动展现了山东省黄河流域优秀传统手工艺的保护与传承历程和时代价值,对深入挖掘、保护、利用、弘扬全省黄河流域及大运河沿线的非物质文化遗产,以及进一步发掘“山东手造”资源,起到了重要的推动作用。

联合“外嘴”“外媒”,讲述山东故事。山东省主流媒体纷纷联合外籍友人、留学生等群体组成“外籍”主播队伍,通过他视角讲述山东黄河流域非遗故事。比如,大众网打造《友人说》英文频道,齐鲁网推出《外国友人话山东》系列,邀请在山东工作、学习的外籍友人、网络达人等前往山东沿黄9市深度体验非物质文化遗产,与非遗传承人近距离学习交流,借助其在Instagram、Facebook等社交网站的影响力,通过短视频、直播等方式讲述山东沿黄9市非遗故事,让“外嘴”成为讲好中国故事,讲好黄河非遗故事的典范。在《加拿大友人吉祥:我在平阴当玫瑰全球合伙人》中,主播吉祥是一位在济南居住6年的加拿大人,他既是“泉城文化海外推荐官”,同时也是“平阴玫瑰全球合伙人”。吉祥通过在平阴玫瑰种植基地的真听、真看、真感受,倾情讲述了一朵小小的山东玫瑰如何走向世界的故事。

整合资源技术,传播非遗文化。山东广播电视台联合沿黄9省(区)的广播电视台,共同推出了《黄河文化大会》系列节目,该节目将“黄河故事”的精髓细腻地融入嘉宾的叙述中,深入挖掘黄河文化的内在价值,充分展现黄河文化的深厚底蕴。此外,山东省率先提出“沿着黄河遇见海”品牌,全方位融合串联黄河、海洋文旅资源,深层次构建沿黄9省(区)协同发展创新格局,并逐步发展成“好客山东 好品山东”的亮丽名片,为沿黄9省(区)搭建资源共享、市场共拓、客源互送的交流平台。山东各大新闻平台纷纷开通双语、多语频道,比如大众网的《鲁味非遗—Delicious you can't miss》通过介绍山东非遗美食的制作过程、味道,串联起不同的地理、文化、人文等因素,突显非遗文化的深厚美丽,这些版块将黄河非遗与音视频、AI、VR、AR等新媒体技术相融合,极大地提升了山东沿黄9市非物质文化遗产的媒体和传播效果。

山东沿黄9市非物质文化遗产对外传播困境

传播策略不够完善。山东省内非遗传播大多集中于文旅品牌在非遗传承中的作用及其他黄河流域非物质文化遗产保护等方面,但整体上缺乏系统性和连贯性的传播策略。以文旅品牌为例,虽然其他省市有不少成功案例,但各地的发展参差不齐,未能形成统一有效的模式在整个黄河流域推广。例如,江苏南京秦淮灯会、江西景德镇古窑、江西婺源非遗旅游融合等,虽然在当地取得了显著成效,但在山东沿黄9市的借鉴和应用还不够充分,缺乏针对该地区的特色化传播策略。

缺乏对国际受众心理的考虑。当前,山东省沿黄9市的非遗文化展现出鲜明的地域特色,但在传播这些文化信息时,往往忽视了国际受众的心理特征与需求。例如,在非遗文化的传播内容和方式上,往往侧重于本土特色的展示,而忽略了国际受众的文化背景、价值观和审美需求。另外,当前外国博主在讲述中国故事时手法显得较为单一,欠缺多样性和新颖性。例如,他们普遍倾向于拍摄非遗美食这一主题,且多聚焦于火锅、川菜等常见类型。观众初次观看或许能带来新鲜感,但频繁接触相似内容则容易引发审美疲劳,这使得山东沿黄9市的非遗文化在国际传播中难以引起广泛共鸣,影响了国际影响力的提升。

人才短缺问题。目前山东省非遗对外传播的人才储备明显不足,缺少兼具较高语言水平和文化素养的翻译者作为传播主体。非遗文化的对外传播需要准确、生动地将其内涵和价值传达给国际受众,而翻译者的水平直接影响传播效果。目前,山东沿黄9市非物质文化遗产外宣外译的语种主要为英语,文字内容的翻译主要是借助外语教师、翻译公司等完成,作品的质量良莠不齐。虽也有外籍友人讲述非遗故事,但总体人数较少,国际化程度不够,因此亟须培养非遗专业翻译人才,解决非遗文化在国际交流中经常出现的误解或表达不准确的问题,不断提升黄河非遗文化的传播力。

传播方式创新不足。非遗文化对外传播方式目前仍以传统媒体为主,对新媒体、新技术的应用还不够普遍和深入。虽然电视、电影等传统媒体在非遗传播中发挥了一定作用,但在“大数据”和“云存储”时代,新媒体的优势未能充分发挥。例如,在打造新媒体传播优秀平台方面,山东沿黄9市的非遗文化资源数据库系统建设还不够完善,各级非遗文化网站普遍存在内容更新滞后、缺乏吸引力的问题,且未能有效借助微信公众号、手机应用程序及视频直播等新媒体平台,为非遗文化的传播增添现代活力与创新元素。

山东沿黄9市非物质文化遗产保护与对外传播的策略

吸纳大量兼具较高语言水平和文化素养的翻译者作为传播主体。在山东沿黄9市非物质文化遗产的保护与对外传播中,传播主体扮演着举足轻重的角色。一方面,亟需众多既拥有卓越语言能力又具备深厚文化素养的翻译人才。山东沿黄9市的非遗文化地域性明显,要提高国际影响力,必须准确地将其内涵和价值传达给国际受众。翻译者不仅要具备扎实的语言功底,能够准确地进行语言转换,还需深入探究非遗文化的深厚背景与内在意蕴,确保在翻译环节中能精准传达其文化精髓与价值。另一方面,应着重扶持黄河流域9市对集体传承、民众广泛参与的项目进行代表性传承团体的认定工作。举例来说,在鼓子秧歌的传承实践中,可以甄选并认定一批具有代表性的秧歌队伍作为传承主体,激励他们举办表演与互动教学,从而吸引更多民众投身于鼓子秧歌的传承事业中。同时,代表性传承团体还可以通过参加国际文化交流活动等方式,向世界展示山东沿黄9市的非遗文化魅力。

深入挖掘山东黄河非遗文化符号,借助专业优势探索“非遗+”的跨界融合模式。深入挖掘山东黄河非遗文化符号是保护和对外传播山东沿黄9市非物质文化遗产的重要基础。通过对非遗传承人、非遗匠人及特定人群的访谈和调研,可以深入了解这些非遗项目的文化内涵和历史价值,挖掘出其中的文化符号。例如,可以将非遗与旅游、文化创意产业等相结合,打造具有特色的非遗旅游产品和文创产品,提高非遗文化的吸引力和影响力。同时,借助新媒体等多样化平台,创新非遗文化的传播手段,拓宽传播路径,使非遗文化触及更广泛的受众,并激发他们对非遗文化的兴趣与热爱。

传播渠道利用新媒体优势,丰富传播手段,不断拓宽非遗传播渠道。新媒体凭借其传播速度快捷、覆盖领域广泛以及高度互动的特性,展现出显著的优势。在山东沿黄9市非物质文化遗产的保护与对外传播中,可以充分利用新媒体优势,丰富传播手段,不断拓宽非遗传播渠道。例如,通过微博发布非遗文化的动态信息和精彩图片,吸引粉丝关注和互动;利用微信公众号推送非遗文化的深度文章和活动通知,提高受众的参与度;制作短视频展示非遗项目的制作过程和表演场景,让受众更直观地感受非遗文化的魅力;开通点播平台,让受众可以随时随地观看非遗文化的纪录片和影视作品。

充分考虑国际受众的心理和需求,提高山东沿黄9市非遗文化的国际影响力。今年“City不City啊”走红网络,这体现了来华外籍视频博主基于个人目睹与亲身体验,为西方网民呈现“数字中国崭新面貌”的一种新颖叙事方式。这一现象为生动展现山东沿黄9市非物质文化遗产的魅力,提供了全新的视角与策略。在面向国际的传播过程中,应逐步转向以个体为核心的传播模式,融入个人情感与独特风格,淡化宣传说教的痕迹,避免采用“展示实力”“高声宣扬”或“强力灌输”的传播手法,转而强调“自我成长”与“内在提升”的重要性。同时要丰富拍摄的主题类型,减轻审美疲劳。要让外国游客自发成为黄河非遗的“嘴替”和“推介者”,在充分调研了解国际受众的文化背景、价值观和审美需求后,不断对非遗文化的传播内容和方式进行调整和优化。通过动画、游戏等形式讲述和赞美外国游客看到、感受到的非遗,持续不断地挖掘整理展现中国文化内涵的精神符号和时代价值。

课题项目:2024年山东省艺术科学重点课题“‘讲好中国故事’视域下的山东沿黄9市非物质文化遗产保护及对外传播策略”(L2024Q5100390)研究成果。

[作者单位:齐鲁工业大学(山东省科学院)]