陕北石窟水月观音造像艺术

作者: 丰帆

水月观音,为世间所描绘的观水中之月观音,是佛教三十三观音之一。陕北地区中小石窟中保存了大量的水月观音雕像,造型婀娜多姿,身段潇洒飘逸。文章以陕北地区石窟中的水月观音造像为例,探究水月观音在中国的发展演变进程、艺术特点,以及当时该地区水月观音信仰流行的原因。

水月观音产生的历史背景

观音信仰最早在两晋时期开始出现;南北朝时期,在民间和文士阶层比较推崇;隋唐时期,随着对外文化交流日益增多,普陀观音于此时产生,并逐步创作出水月观音样式,观音信仰日渐兴盛;宋代,受妙善公主观音故事的影响,观音形象逐渐表现出女性化的特征,白衣观音的出现,使得观音信仰呈世俗化发展;明代进一步完善了观音菩萨三十三种化身的形象。

对于水月观音图像产生的时间,大部分研究认为最早见于张彦远《历代名画记》中,记载了唐代著名画家周昉(字仲郎)“妙创水月之体”,“周昉画水月观自在菩萨掩障,菩萨圆光及竹,并是刘整成色。”这种新的观音形象产生,表明这一时期宗教人物形象开始世俗化,也是佛教本土化的产物。

陕北地区水月观音造像

延安市富县石泓寺石窟。石泓寺石窟坐落于延安市富县直罗镇韩村东2500米处,所在山体为红砂砾石岩,石质较软,不易保存;石泓寺石窟是一座隋至明代修建的佛教石窟,坐北朝南,现存10个洞窟,自东向西依次排列,其中第3窟为北宋初期代表洞窟,第7窟则为金代开凿的洞窟。

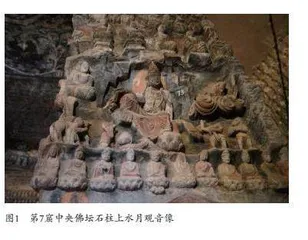

第7窟整体保存较好,平面呈方形,窟内中央保留有大型佛坛,佛坛上四角各留有一根石柱直通窟顶,起支撑作用。中间主像为释迦牟尼佛,两侧为文殊和普贤,其中文殊头部残缺,二者均呈结伽趺坐于仰莲座上,紧挨主像两侧是两尊体量较小的站立弟子像,分别是迦叶和阿难。佛坛上的四根石柱及窟内四壁均雕刻有佛像,内容丰富,有数排单尊浅浮雕千佛坐像,倚坐弥勒像、一佛二侍从等。窟内还留存有数尊水月观音造像,菩萨自在坐于山石座上,胸前配有璎珞,下垂至膝盖处,腿部着宽松长裙,衣饰华丽,赤脚踩于莲台之上,佛龛四周雕刻有造型写实的山石,周围还有人物配图,体量较小,皆保留有色彩(如图1所示)。

子长市钟山石窟。钟山石窟,位于子长市城西约15公里钟山脚下,依山而建,坐北向南,为典型的纵轴式布局佛寺,石窟始建于西晋太和年间,目前留存18个洞窟,现发掘5个洞窟,其中第3窟是钟山石窟现存规模最大、保存较为完整的洞窟,开凿于北宋治平四年,平面呈长方形,在洞窟中央凿有大型佛坛,坛上有8根宽1米石柱直通窟顶,且洞窟内造像保留有色彩。

佛坛上供奉有3组16尊大型石雕造像,每组布局均为一佛二弟子二菩萨,雕像姿势略有不同。中间一组:主尊为释迦牟尼佛,结伽趺坐于仰莲须弥座上,两侧分别为站立的阿难和迦叶像,阿难脸部饱满圆润,双手合十放于胸前,着交襟大衣,衣领上刻有花纹装饰,迦叶面容消瘦,胸前肋骨分明,斜披袈裟,再往前是两尊斜侍菩萨,结伽趺坐于莲花座上,一侧的菩萨像头部、手部有破损。东边一组主像阿弥陀佛结伽趺坐于束腰仰莲八角须弥座上,双手放于腿上呈阿弥陀佛九品印中的上品中生手印;右侧阿难像与其他两组的阿难人物姿态基本一致,左侧迦叶胸前雕刻有肋骨,双手拱手于胸前,紧挨迦叶像旁立有一尊斜侍菩萨,头戴宝冠,服饰华丽,身姿优美呈“S”型,右手残缺,阿难像旁有一尊体量较小的站立菩萨像,且距阿难有一定空间,推测为后人重新放置。西边一组主像为善伽趺坐,双腿自然下垂踩于莲台上;主像两侧为阿难和迦叶,阿难颈部有断裂,头部应为后面单独放置。弟子像两侧应该是有两尊菩萨对称摆放,目前仅阿难像旁还保留一尊,菩萨胳膊残缺,头部较小且脖颈处有断裂,应为后世重新安放;最前方还有两尊单体造像,头部缺失。

佛坛上面的8根石柱以及洞窟四周壁面上均雕刻有整齐排列的千佛,其中有单独表现的自在坐水月观音造像,佛龛的四周雕刻成山石的形状,观音体量较小,右腿向上屈起,右臂伸直,放于膝上,左手撑于腿后,左腿自然下垂,赤脚踩于仰莲座上,造型生动,衣带飘飘,有“吴带当风”之感。并且在钟山石窟,自在坐观音像是作为洞窟主要题材来大量表现的,在观音两侧还雕刻有取经图、善财与龙女、鹦鹉等,左侧善财双手合十,右侧龙女双手捧珠(如图2所示)。

延安市宝塔区清凉山万佛寺。万佛寺位于延安市宝塔区的清凉山西侧,是隋代开始修建的佛教石窟,其后朝代均有续凿和修葺。现存大小洞窟共32个,其中保留有佛像洞窟5个,洞窟由北向南依次编号为1—32号窟。

第11窟是清凉山规模较大、保存比较完整的洞窟,窟内平面呈不规则四边形,为屏柱式中央佛坛窟,佛坛上原有三佛两弟子石雕像,现存的造像为1985年重塑。洞窟四周壁面与石柱上均以千佛题材为主,穿插有小菩萨形象,水月观音在这一洞窟出现频率较高,且造型基本一致,均呈自在坐于山石之中,一只脚踏于莲台之上,两侧装饰有净瓶、杨柳,菩萨头戴宝冠,雕刻精美,胸前装饰有璎珞,飘带随意飞扬(如图3所示)。部分观音造像体态有所不同,有的姿态灵动,有的姿势僵硬,推测应是不同工匠雕刻而成。

延安市黄陵县万安禅院石窟。万安禅院石窟于北宋始圣二年开工,政和五年完工,石窟坐西朝东,仅保留1座大型洞窟。洞窟由前廊、甬道、后室三部分组成,窟内造像保留有色彩。

前廊部分设计为石雕仿木构三开间,风化较为严重。甬道北壁前部为释迦涅槃图,壁面后部为日光(或月光)菩萨;南壁内容丰富,分为前、中、后三个部分,前面靠近窟门位置并列凿有两个大佛龛,里面各有一尊菩萨造像,中部为起棺说法图,后部佛龛设计成舟的样子,内有一站立日光(或月光)菩萨,这两尊日光(或月光)菩萨,因手中所持之物风化严重,故分辨不出日轮和月轮。

后室布局为中央佛坛窟,不同于前文提到的三个石窟,万安禅院石窟在佛坛南、北、西三面均保留有通顶屏壁,以代替石柱起到支撑作用。佛坛上共有10尊佛像,中间主佛雕于西面屏壁上,伽趺坐于束腰仰莲座上,佛像两侧各有一身弟子像,且舟形背光外侧有两身飞天。左、右侧的佛像分别雕于北面屏壁和南面屏壁内侧,一身为伽趺坐,一身为善伽趺坐,佛像两侧各有一身体量较小的斜侍菩萨。佛坛上还有三尊头部缺失的造像,均为伽趺坐于仰莲须弥座上。

后室东壁下方两侧各有一造型写实的山石龛,龛楣处装饰有杨柳、净瓶,龛内对应雕刻有一身自在坐水月观音像,菩萨衣着华丽,双眼半睁;两侧观音均手中握一串佛珠,下方有一身站立弟子像,双手捧着法器,其中一身弟子像脸部缺失,紧挨着菩萨下垂腿的部分雕刻有乘云的亡者和侍女形象。

水月观音造型元素组成

根据《历代名画记》中对周昉所绘作品的描述,可知水月观音主要由菩萨、圆光、水、竹、净瓶、柳枝、山石等元素组成。

在造型上,菩萨头戴宝冠,两侧缯带自然下垂,长发披于肩后,胳膊上带宝钏,身披帔帛,腿部着宽松裤装或裙装;菩萨头部有圆形头光,陕北地区石窟中观音的头光主要为素面小型圆光,无其余装饰。

在姿态上,观音改变了以往站立的姿势,以坐姿为主。根据坐姿可以分成两类:A类为“抱膝”坐姿,多在川蜀地区石窟中出现,观音身体侧坐于山石座上,左腿翘起放于右腿上,双手环抱住左腿膝盖,右腿自然下垂踩于莲台之上,整体呈现出闲逸洒脱之感,不同于以往菩萨庄严肃穆的神态,这一姿势无疑拉近了与世俗的距离。B类为“自在”坐姿,菩萨头戴宝冠,右膝屈起,右手自然放于右膝之上,左腿下垂踩于莲台之上,左手撑于身体左侧,配合上飘逸的菩萨装,整体呈现自在舒坦的姿势,这一坐姿相比于“抱膝”姿势更加放松洒脱。陕北地区石窟中出现的观音基本是呈自在坐的样式,眼睛平视或俯视前方。

在水月观音像周围装饰上,有水、竹子、净瓶、柳枝等元素,并且在观音两侧还配有取经图、供养人等形象。水作为水月观音不可或缺的部分,在传统水月观音图像中,会详细绘制出流水的动态,竹子多在菩萨身后出现,一旁放置净瓶,瓶中插有柳枝;在石窟里,因雕刻材料限制,会以浅浮雕水纹或在山石座周围雕刻莲台来表现水,竹子出现次数少,较难表现,净瓶和柳枝是组合出现的。同样,山石座也是水月观音的着重表现元素之一,可以分成两类:A类为呈“工”字形石座,整体造型方正,多见于石窟中雕刻;B类为造型写实的石座,山石错落有致地排列组合,陕北石窟以写实的山石座为主,并且座下雕刻有莲台。

两宋时期,受白衣观音的影响,观音信仰开始流行,因此在这一时期陕北地区修建的石窟里,营造了大量水月观音造像,并且是作为洞窟主要题材来雕刻,均呈自在坐姿,坐于不规则的山石座上,神态放松惬意,颇具文人墨客的洒脱。流水和竹子等元素在洞窟里基本没有出现,观音的山石座周围均有莲台,可以推测以此来代表流水。因石窟雕刻材料的限制,水月观音的整体衣饰刻画较为厚重粗略,不同于中国传统绘画中所绘制轻薄贴体、华丽细致的菩萨装,但整体服饰造型简洁流畅。

从水月观音坐姿的变化可以看出,在宋朝佛教发展已经深入民间,且逐渐呈现出中国化、世俗化的趋势,宗教气息减弱,观音的形象不再是高高在上的庄严肃穆的姿态,而是更接近世俗人的真实形态,悠然自得;造像雕刻更加突出人性化的特点,注重细节方面的刻画,体现出市民阶层审美趋势以及精神追求的变化,特别是陕北地区石窟里的观音造像,更符合宋代文人雅士追求的闲逸之感。

(作者单位:云冈研究院)