写意平遥

作者: 李心怡 王驰

文章以山西平遥古城为例进行深入研究,旨在探讨城市风景油画创作的特点和技巧。通过对平遥古城的历史、文化和建筑特色进行分析,揭示了城市风景油画创作的独特魅力。

城市风景油画的概念界定

中国的绘画种类有很多,而中国当代绘画指的是1949年以后的绘画。随着新中国的成立,我国文化也在不断发展和变化,中国的油画种类也由原来的风景油画开始转向城市油画,由原来的单一风格向多元风格发展。以城市风景为题材的风景油画开始成为油画的主要种类。

风景油画是指以自然景物为描绘对象,用油画材料进行绘画创作的油画。城市风景油画则是以城市为对象的主观艺术创作。因为城市风景油画描绘的主题并不是自然形成的,绝大部分都是以人造建筑为对象,所以其和普通的风景油画有所区别。

城市风景油画的历史发展

风景画最初是一种副产品或者附属物。我国早期的风景画多以山川江海等自然景观为主题。11世纪后,随着经济文化的发展,欧洲民众逐渐摆脱了中世纪宗教美术的束缚,开始将注意力转向世俗生活以及精神世界,艺术家也尝试将世俗情感融入自己的作品中。12世纪至13世纪,随着工厂、手工作坊的发展,以城市为中心的市民文化开始形成,一场具有划时代意义的思想解放运动也悄然而至。14世纪,在文艺复兴运动的影响下“现实”与“人文”成为这一时期艺术家关注的焦点。15世纪以来,随着城市化发展进入鼎盛时期,欧洲绘画也在经济繁荣的意大利迎来进一步的发展,在这一时期宗教题材绘画作品中城市风景开始作为背景出现。

中国的文化艺术博大精深,中国的绘画历史也源远流长。在魏晋南北朝时期,我国山水画开始出现,但那时山水仅仅作为背景出现在画作中。到唐朝时,山水画与人物画开始区分开来,画风也越来越多变。

在五代时,中国山水画进一步成熟,画家们根据中国南北风景特色的不同,创作出风格各异的山水画。宋代是个经济繁荣的时代,这一时期的山水画已经开始走进人们的生活,当时的绘画大多体现的是市井的欢快生活。例如北宋画家张择端所创作的《清明上河图》,该作品描绘了北宋都城汴河沿岸的风景。画卷分三段并以全景式构图向观众展示了汴梁的城市风貌,从疏林薄雾的郊外至车水马龙的闹市、从往来船只到各色商铺鳞次栉比,高大的城楼,矮小的屋宇,川流不息的人物皆在画面中表现得惟妙惟肖。《清明上河图》刻画了当时汴梁繁荣的景象,还体现了朝廷治理有方、人民生活幸福的意味,为我们了解宋代商业、农业、运输业、制造业等行业,提供了清晰的图画参考,极具历史研究价值。对于此风景画的研读,使笔者更加深入地了解了怎样在画面中表现画面内容及当地特色。

明清时期,出现了多位描绘城市繁荣景象的画家。例如明朝晚期画家吴彬与清代画家徐扬,他们的作品皆是通过描绘城市繁荣景象来表现国家的太平昌盛。

20世纪初,中国的城市风景画已经取得了进一步的发展。但是此时也是中国文化与西方文化碰撞最为激烈的时候,中西方的思想开始交融。中国传统文化的地位开始动摇,很多知识分子开始走向西方的文学殿堂,学习西方先进的科学技术。中国绘画吸收借鉴西方油画技法后,艺术家们创作的题材越来越多,绘画的表现形式也在不断发生变化。油画家能够在当地特色环境中不断获取灵感,将自己的情感、经历、感悟寄托在这些作品中。

平遥古城风景油画创作分析

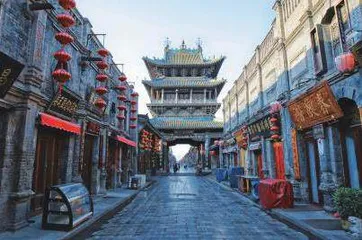

传统文化中写实平面化的运用。画家们独具慧眼,擅长从特定的地域中挑选出最具代表性的景物入画,同时,巧妙地融入中国文化的独特元素,如书法、对联、香炉等。这些元素不仅增强了画面的故事性和文化深度,更使得每一幅作品都散发出独特的韵味与魅力。如画家殷雄所展现的山西平遥古城,正是中国古代民居这一宝贵文化遗产的缩影,它承载着丰富的民族文化记忆,映射出中华民族悠久的历史传统与文明进程,是劳动人民智慧与理想的结晶,也是中华民族审美追求的集中体现,展现了内敛而深邃的文化底蕴。平遥古城的规划与建设严格遵循汉民族的传统思想与建筑风格,是14世纪至19世纪汉民族文化特色的集中展示。殷雄选择古民居作为创作主题,不仅体现了他对中国传统文化的深刻理解和珍视,更是他内心深处那份对本土文化无尽热爱的直接抒发。这一选择,无疑是他艺术道路上对本土文化认同与传承的重要宣言。

形式元素的抽离与简化。解构与重塑。当代油画艺术始终致力于探索与实践油画艺术的“本土化”路径,这深刻体现了“民族性”与“国际性”之间的辩证统一。艺术家们不仅面向世界舞台,积极展现蕴含中国独特“本土化”韵味的油画作品,更在这一过程中,深入挖掘并创造性地转化中国传统民俗文化中的艺术元素与范式。

他们通过对这些文化基因的解构与重塑,不仅保留了其内在的精神内核与审美价值,还巧妙地将其融入西方油画的表现技法与形式中,从而创造出一种既具有鲜明中国特色,又不失国际视野的艺术新语言。这一融合与创新,旨在跨越文化的界限,寻求全球文化艺术领域的共鸣与认可,同时也为艺术家们追求个人艺术风格与自我价值的实现提供广阔的空间与可能。

“解构”概念,根植于结构主义在现代主义运动中的萌芽,它跨越了哲学、语言学、美学的界限,成为后现代艺术领域的一种思维方式。在艺术的语境下,解构不仅仅是一种手法,更是一种对既定框架的勇敢挑战,它旨在打破原有的结构壁垒,解构那些被视为固定不变的中心与二元对立关系。在平遥古城油画作品《一点灵光透》的创作中,艺术家采用了解构的艺术策略,将古城中的自然元素与人文景观作为创作的起点,却并未受限于传统的表现手法。相反,他通过对这些元素的拆解与重组,创造了一种全新的视觉语言,使得画面中的每一个元素都获得了独立的生命,并在相互交织中产生了意想不到的艺术效果。这种解构与重构的过程,不仅赋予作品以鲜明的时代感,还深刻地体现了艺术家的审美追求与价值取向。它让观众在欣赏作品的同时,能够感受到一种来自历史深处的回响,以及现代艺术对传统的重新诠释与超越。因此,《一点灵光透》不仅是一件油画作品,更是解构思维在艺术创作中绽放光彩的典范。

画面的精炼重塑离不开简化的核心策略。现实世界中的物体往往承载着纷繁复杂的视觉元素,如点、线、面、轮廓、光影效果及材质触感等。在绘画创作中,解构作为一种艺术手法,本质上是对这些复杂元素的提炼与剥离,而简化则是这一过程中不可或缺的关键步骤。简化,即将物体的多重外在特征整合至一个清晰、统一的视觉框架内,以最直截了当的方式呈现艺术家的创作意图。以平遥古城油画作品《平遥平遥》为例,艺术家通过解构的手法,对古城景象进行了深度剖析与提炼。画家巧妙地抽取出那些构成古城纯粹美感的形式要素,如建筑的线条、空间的布局、光影的变幻等,并将这些元素从其自然背景中剥离出来,以简化的形式重新组合于画布之上。这一过程不仅实现了对古城历史的艺术再现,更通过重构的手法,赋予画面以史诗般的壮丽与深邃,让观众在简洁而有力的视觉语言中,感受到古城独有的韵味与故事。

写意性表现。中国油画家在探索油画“写意性”的过程中,不仅注重笔墨技巧的创新与运用,更强调在作品中融入自己的情感体验与文化思考。他们通过油画这一媒介,以独特的视角和深邃的思考,展现了中国文化的独特魅力与精神内涵。这种融合了中西艺术元素的“写意性”油画,不仅为中国油画艺术的发展注入了新的活力,也为世界艺术的多元化发展贡献了中国智慧与中国方案。

在中国油画艺术的发展历程中,平遥古城油画作品以其独特的艺术风貌,展现出写意之美的深邃与广阔。以《平遥天主教堂》这一油画作品为例,它巧妙地融入了写意性的表现语言,成为这一艺术特色的生动诠释。画家在创作过程中,创造性地借鉴了中国画泼墨山水的技法精髓,将油画颜料以泼洒、流淌的方式施于画布之上,让色彩与媒介在自然的交互中生成独特的肌理美感。

写实与再现。写实的绘画艺术是千百年来绘画发展史中的主流。以“再现性”为基本特征的写实绘画,在“模仿自然、真实再现”观念影响下,以反映自然现实为追求目标。平遥古城油画作品也是通过这一手法来表现和再现平遥古城的宗教文化和历史事件的。如许多表现双林寺雕像的油画艺术作品,真实再现了平遥古城彩塑雕塑的原始、真实、生动、宏大之美。

东方身份的“地域性”。进入21世纪以来,随着改革开放的深入,中国社会经济、科技以及文化的发展进步,民族自信心的树立与增强,社会文化形态与艺术观念产生了极大的变化和差异性。而这种差异直接导致了中国当代油画艺术无论是在表现形式上还是在内容特点上,都将对原有“本土化”主题的追求搁置,转而追求以“地域化”为界定特征的自我个性展示。而整个艺术环境的氛围也由原来的略带沉重感,开始转向轻松、追求个性表达并带有一定地域性特征。在这种语境下,平遥古城油画作品中,基于平遥古城独特的地理位置、经济环境、宗教文化等文化空间构架,浓郁的中国特色的乡土、民俗等“民间”“宗教”生活题材成为艺术家挖掘和表现的艺术内容,并以此凸显艺术家和艺术作品的文化身份和中国本土化意识形态的创作行为、艺术观念和艺术思潮。

古建筑文化在风景油画中的传承与弘扬

近年来,伴随着生活行为方式、意识形态和审美情趣的发展变化,个人特色和性格特点更受推崇。在社会意识形态和审美价值评价标准的多样性发展趋势下,传统的油画艺术形式和单一的审美标准已无法满足和适应当代社会发展的需要。而平遥古城丰厚的历史文化,为平遥古城当代油画艺术的发展提供了取之不尽的题材和艺术元素。其自然环境、艺术人文、民俗宗教等是推动平遥古城当代油画艺术发展的重要因素。相信在艺术家的创新创作中,平遥古城当代油画艺术必将发展壮大。

(作者单位:常州大学)