泉州木偶戏H5设计新风

作者: 彭颖玲

泉州木偶戏是国家级非物质文化遗产,历史悠久。然而,随着全球化进程的推进,传承的连续性受到了冲击。现探索新媒体语境下泉州提线木偶戏的创新设计研究,通过H5这一传播媒介,探索传统文化与新载体之间的更多联系。

泉州木偶戏的前世今生

泉州木偶戏的前世盛况:前棚嘉礼后棚戏

泉州木偶戏是闽南文化的重要组成部分,表演风格独特,是中国传统戏曲文化的代表之一,其中泉州的提线木偶更是一绝。泉州提线木偶戏闽南语称“嘉礼”,又称“悬丝傀儡”,木偶造型精致、生动有趣,具有独特的艺术和审美价值。它是国内外共同认可的傀儡艺术代表,是中国古代重要的传统戏剧形式,与泉州当地的民俗和宗教密切相关。泉州人用“前棚嘉礼后棚戏”形容它曾经的盛况,这也突出了它在百戏中的特殊地位。

现状

由于社会娱乐文化的迅速发展,一些传统民间文化艺术受到了一定程度的冲击。同时随着互联网技术的快速发展,人们娱乐方式的变化也对一些传统艺术造成了冲击,导致一些传统艺术形式面临着传承危机。提线木偶戏虽被偶戏界盛赞为悬丝傀儡的代表,但如今同样面临着受众断层的问题。尤其是新生代消费娱乐需求的改变,使得传统的提线木偶戏因创新不足、缺乏时代元素而难以吸引他们的关注。

新媒体语境下的发展优势

1.H5裂变,传播速度快

在新技术普及的背景下,新媒体为这些非物质文化遗产的传播开辟了另一条出路。HTML全称为超文本标记语言,HTML5是超文本标记语言的第五版,简写为H5。便利的移动终端H5有着惊人的传播速度,当下数量群体庞大的微信成为H5良好的传播载体。通过微信的传播、信息裂变,非遗的传播更加迅速,地域差别也更小。

2.动效优,交互强

相较于传统媒体,新媒体的“新”体现在信息互动的双向性、内容呈现的多样性以及传播的即时性。H5可以利用契合的声音画面、丰富的动效交互形式为用户带来更好的交互感和参与感。当下,泉州提线木偶戏这一非遗同样可以利用新技术突破戏台的限制,呈现出更精致的画面,进而增强用户的体验感。H5技术调动了观众的热情,使传统文化的传播更具参与性、交互性,为传承非物质文化遗产提供更广阔的思路。

3.新形式,受众广

在第52次中国互联网络发展状况统计报告中披露,截至2023年6月,我国网民规模达10.79亿人。这一数据表明互联网已经成为传播信息的主流渠道。在互联网不可或缺的当下,H5围绕微信的生态圈已经形成,人们的碎片化阅读习惯也可以成为科普非遗的窗口。借此途径向年轻人推广传统文化,可以潜移默化地解决非遗文化受众断层的问题。

新生代作为互联网的主力军,可以立足于新媒体土壤,以年轻人喜欢的方式更生动地展现传统文化,从泉州木偶戏中提取相关文化元素进行创意衍生品设计,融入新时代创意元素,并利用新媒体手段对其物质文化遗产进行可持续开发,使其具有实用性、艺术性、文化性与创新性。助力受众范围狭小的泉州木偶戏文化迎来更大的消费市场,促进经济、文化的协同发展。

基于H5的泉州木偶戏的设计要素提取

在文化内容提取方面,可以从具象文化和抽象文化两方面解读木偶戏文化。具象文化如将木偶的行当形象特征、服饰等视觉化的元素运用于H5的设计中;抽象文化包括木偶戏中使用的特色方言俚语文化、经典剧目故事等,从抽象文化中提取出文化元素,并将其转化为可视、可听的设计符号。

视觉提取

作为闽南地区颇具特色的传统艺术,泉州提线木偶在发展过程中形成了独特的艺术风格。

木偶戏虽为戏曲,但其精美的木偶头却属于造型艺术。它脱胎于宗教艺术,承袭了中原成熟的造像技艺。木偶的造型为圆雕,颇具唐代特色,有着“雍容丰腴、神韵含蓄”的独特风格。在木偶头的五官造型中,“葫芦脸”“蝌蚪眉”“豁口”等都是具有地域特色的元素。这些有特色的视觉元素可以被提取,并进行抽象化、形式化处理。另外,可以根据不同木偶的行当进行个性化提炼,例如“媒婆”角色,可以提取其独特的“苏宗髻”发髻造型,对面部形态特征进行夸张化处理。

木偶衣着的色彩及图案也有象征意义。从戏服的色彩上看,多是根据木偶角色匹配不同的色彩,并非随心所欲。其中青、红、白、黄、黑这些“上五行色”被视为上等色,为官员角色的戏服所使用;而紫、粉、蓝、湖、绛这五种间色则被运用在平民角色的戏服中。木偶的衣着图案运用了古代图腾、民间传统纹样,以增强角色的表现力。例如年轻民女的角色衣着图案多用梅、兰、竹、菊,年老民女则多用团花纹样;官员角色的戏服上会根据其品阶搭配不同纹样的“补子”,文官为飞禽图案,武将为猛兽图案。对色彩图案进行提取时,可以根据特定程式对其进行提取并进行符号化处理。

听觉提取

泉州木偶戏以其丰富的唱腔和乐器演奏技巧构成了一种独特的音乐——傀儡调。这种唱腔保留了宋元时期南戏的音乐特征,但又颇具闽南特色,有刚健、高亢、浑厚的风格。演奏过程中,提线木偶艺人们使用了南鼓、钲、锣、锣仔、拍、南锣与铜钹等大量古乐器来表现角色的情绪以及场景的转换,甚至可以控制演唱者的节奏与音重。泉州木偶戏的音乐有独特的表现力。

泉州传统提线木偶剧目多使用传统闽南方言。其特色的俚语词汇、声调发音保存在傀儡调当中,颇有意趣。例如在木偶戏《火烧赤壁》中,台词“无甚雨,落三透”的“三透”一语双关,用闽南语发音可以很形象地表现雨湿“衫透”和“三场雨”这两种含义。方言的特色发音具有浓厚的地域色彩,对地方音史的研究具有重要意义。

例如,游戏《王者荣耀》的周年活动H5推广中就很好地融入了越剧元素。在这则H5的设计中,玩家代入越剧艺人的视角,通过点击屏幕即可身临其境地体验拜师、学艺、上台等过程。最后的上台界面中嵌入了越剧的经典剧目《梁祝》,玩家可以通过自由选择最终触发《梁祝——十八相送》《梁祝——配鸳鸯》《梁祝——草桥结拜》等片段。这种丰富多彩的形式吸引了年轻群体的注意力,使其在游戏中不知不觉地了解了越剧文化。

这些戏曲中的视听元素具有独特的审美价值,可以为受众带来与众不同的情感体验。经典的主题,再加上不完全拘泥于传统的表现手法,能很快地吸引大众。

文化元素提取

泉州木偶戏的文化魅力体现在其鲜明的地域特色和独特的艺术形式上。它融合了民间故事、民间音乐、民间舞蹈、民间美术等诸多艺术元素,是一种综合性极强的表演艺术,蕴含着丰富的文化内涵。

泉州木偶戏也包含着具有闽南特色的宗教信仰元素。对民俗文化进行研究不仅可以了解闽南地区居民生活中不可或缺的民俗信仰,还可以更好地把握闽南地区居民的精神世界。同时对研究闽南地区的风土人情、社会经济发展也有着重要意义。

只有把设计与民众的日常生活相结合,才能实现地区文脉的可持续传承和传播;而把文化元素的提取设计作为历史文化资源的转换载体,则是对历史文化资源的理性转换,也是发展的必然趋势。

泉州木偶戏的设计路径探析

升级互动体验感

纵观其他非遗资源的开发,不难发现利用新媒体技术是传播文化的新途径。新媒体语境下传统文化的开发更倾向于数字化、智能化和网络化。现代新媒体推广设计强调用户体验,因此用户体验设计也成为泉州木偶戏H5设计的重要因素。在设计中,设计人员可以运用数字化技术塑造木偶戏中的木偶形象、制作衍生游戏,利用H5的交互技术提高新时代受众的积极性,实现有效传播。

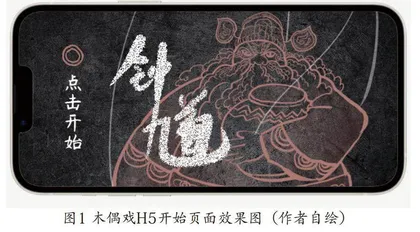

笔者在泉州木偶戏推广H5《钟馗》的设计中做了如下尝试。

在游戏的开始界面用木刻肌理的暗色背景作为整体色调,采用横屏构图,粗放的手绘线条配以红、白色彩,在跳转按钮的设计上同样运用了不规则的手绘圆,以打造古拙之趣。

在交互设计上,将钟馗人物形象设置为重力感应元件,用户可以通过晃动手机,使画面中的人物随之舞动,仿佛傀儡在悬丝之下翩翩起舞。这些设计可以使用户在浏览过程中身临其境,置身于操纵木偶的体验中。

为了更好地在用户中普及木偶戏中所使用的传统乐器,在游戏设计中加入了颇具巧思的木偶戏乐器趣味互动页。该页面使用稚拙的手绘方式绘制出钹、南鼓、锣等传统乐器,用户可以通过点击按钮听到不同乐器发出的声音。通过这则游戏,用户可以了解日常生活中不常见的乐器。这种互动体验使木偶戏的文化推广更具趣味性,同时也对热爱探索的年轻人更具吸引力,使用户对木偶戏文化的印象更加深刻。

线上线下联动推广

非遗的传承并不是一味地停留在手机屏幕前,而是应该整合线上线下各类媒介资源。新媒体平台是一个很好的推广、获取信息的平台。例如图3的H5设计中,利用H5传播木偶戏演出的宣传海报。海报作为一种视觉传播媒介,可以传播木偶戏的故事内容、表演形式等,并通过一定的方式增加受众对木偶戏的了解。在新媒体的支持下,木偶戏的海报形式不必拘泥于平面海报,也可以以动态海报的形式呈现。以动态的视觉语言将静态的海报设计作品变成动态的形式,可以提高作品的可观赏性。

视听优化

传统的木偶戏表演经常受到时间和空间的限制,远处的观众难以看清木偶的面部特征,仅能通过木偶表情动作和音乐来解读,观演效果比较差。而新媒体作为一种视听传播媒介,可以将木偶戏的故事内容、表演形式更好地呈现在观众面前。

要想更好地发展泉州木偶戏,需要积极探索一条新的发展道路。将传统文化与现代媒介相结合,不仅能够使古老又有魅力的泉州木偶戏得到更好的发展,也能够为广大群众提供一个更好地了解中国传统文化和地域特色文化的平台。以上对于木偶戏的设计和研究旨在提炼闽南文化基因,并结合现代新媒体技术、现代审美,赋予传统文化以新的时代内涵,满足现代人的物质需求和精神需求,从而提升闽南非物质文化遗产的知名度,推动文化创意产业的发展。

只有在整合过程中把握市场需求和公众的审美诉求,深刻掌握所有新媒体技术,才能实现传统木偶戏与新媒体技术的整合,实现深度联合。

本文系校级社科类课题项目“新媒体语境下的泉州木偶戏H5设计研究”研究成果(编号:23SKX029)。

(作者单位:闽南理工学院)