唐宋闽地禅僧交游考

作者: 施蓉蓉

《禅林僧宝传》等一系列禅僧传中涉及闽地禅僧交游的内容丰富,且极具代表性。禅僧以禅宗思想为基础,借助地域往来,展开交游活动。禅僧的交游范围跨越统治者、士人和平民多个阶层,体现了禅宗对社会的渗透。闽地禅僧群体交游活动在禅宗与区域的双向互动中提供人员流动与思想传播,推动禅宗发展与区域交流。

禅僧传自北宋,惠洪《禅林僧宝传》成书起便成为后世禅学研究的又一重要参考。禅宗发展的现实基础之一是其弘法、传法空间的拓展,这与禅僧的交游活动关系密切。《禅林僧宝传》及其他禅僧传中记载了闽地禅僧的交游活动,涵盖闽地与多地的交流,对区域发展以及禅宗的整体发展影响较大。目前学界对禅僧交游的研究丰富,其中闽地禅僧的交游问题还未有专门涉猎,可作进一步探讨。

区域演变与禅僧略况

唐宋闽地禅僧交游的研究中包含两个问题。一是唐宋时闽地区划变迁,二是唐宋时闽地禅僧略况,即以禅僧传为主体的闽地禅僧群体基本样貌。

唐宋闽地区划变迁

闽地的区域定义相对而言较为宽泛,并且随着朝代的变化而变化。早在春秋时期,闽地就已存在,但作为未开化的少数民族聚居地,其一直被排除在统治版图之外,并时刻与中原对立,成为困扰王朝统治的一个问题。在梁武帝时期,闽越地区的掌控与管辖逐步建立并收拢至中央,《隋书》载:“其后务恢境宇,频事经略,开拓闽、越,克复淮浦……”[1],而后逐步归属中央管辖。

关于闽地的建制,《元和郡县图志》中有[2]:

福州,今为福建观察使理所。管州五,福州、建州、泉州、漳州、汀州……陈废帝改为丰州,又为泉州,因泉山为名。隋大业二年改为闽州,三年改为建安郡。武德六年改为泉州,八年置都督府,景云二年又为闽州。开元十三年改为福州都督府,因州西北福山为名,兼置经略使,仍自岭南道割属江南东路。

这里有几个重要的时间变革节点,一是大业二年(606),改泉州为闽州;二是武德六年(623),改闽州为泉州;三是景云二年(711),改泉州为闽州;四是开元十三年(725),改为福州都督府;还有睿宗时期,改泉州为闽州都督,改荣州为泉州。地名变换较同级地区更为频繁,且多在唐代。出现这一现象的原因可能有二。一是唐代闽地尚且处于一个初始、不稳定的发展状态,需要朝廷根据时势进行管辖与监督,因此在管辖中常更换地名。二是唐代闽地远离政治中心,其变动对统治没有较大影响,且能够适应郡县基层改革。宋朝闽地下属管辖范围基本固定,整体而言与当今的区域划分大体吻合。地域区划的研究为闽地僧人的挖掘提供了基础支持。作为一个待重塑的地域,闽地对各种思想与人员的接纳更为宽容,这无形中为禅宗的壮大提供了沃土。

唐宋闽地禅僧略况——以多部禅僧传为中心

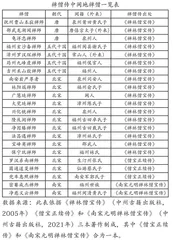

区域改革与地区流动带动了闽地发展,大批人员来到闽地,包括传法修行的禅僧。他们在闽地传播禅宗思想,扩大各自宗派的实力,大量的讲习、传教吸引了闽地的众多信众,构成了庞大的信教群体。至有宋一代,外来的禅宗思想也影响了闽地的求法者,开始出现了大量闽籍禅僧,有洪州黄檗希运禅师、韶州灵树如闽禅师等,本土禅僧与外来禅僧共同构成了闽地禅僧群体。北宋惠洪《禅林僧宝传》、庆老《补禅林僧宝传》、祖琇《僧宝正续传》以及清代自融的《南宋元明禅林僧宝传》等多部禅僧传均记载了唐宋时期具有代表性的闽地禅僧(见下表)。

由上表可以了解闽地禅僧这一群体的诸多信息。其一,以记载八十一位禅僧的《禅林僧宝传》为例,八十一禅僧中闽僧占据十七位,是一个不可忽视的群体;其二,闽地禅僧的构成极其复杂,包含了社会各阶层;其三,北宋时期是一个闽僧集中发展的时期,暗合禅宗的发展趋势,因此以闽僧为研究对象具有代表性。禅僧传的叙事具有主观性,在出世后也遭到过其记载内容不尽不实的批评,但惠洪作为丛林中人,其传记多依托灯录等材料所作,经比对,多数禅僧与灯录所记载的内容均一致,因此可以采用禅僧传闽僧的籍贯。

教外交游与融俗

禅宗与世俗的融合已经成为禅宗发展史上的一个重要命题。禅宗的包容性决定了其能被各个阶层的人以不同的方式理解和运用,变相为禅宗带来无尽的发展契机。现将禅宗影响的人群分为三类:统治阶层、士人阶层与平民阶层。

统治阶层

统治阶层对禅宗的接纳直接成为禅宗传播教义、广纳信徒的动力源泉。统治者对禅僧的重视也成为其中的一个重要方面。这里的统治阶层包含在高度集权时期中央王朝的最高统治者;在分裂时期地方重要管辖者,也就是实际上的地方统治者。最高统治者会以下诏的形式与禅师相见,并与之展开问答,这一般被称为“召对”,如《禅林僧宝传》中的大觉琏禅师,书中记[3]:

游方,爱衡岳胜绝,馆于三生藏有年,丛林号琏三生。闻南昌石门澄禅师者,五祖戒公之嫡子也,往拜谒,师事之十余年。去游庐山圆通,又掌书记于讷禅师所。

皇祐二年正月,有诏住京师十方净因禅院。二月十九日,召对化成殿,问佛法大意,奏对称旨,赐号大觉禅师。斋毕,传宣效南方禅林仪范,开堂演法。

这里皇祐二年(1050)的当政者为宋仁宗赵祯。在仁宗的这次召见之前,大觉琏禅师在丛林已有一定的名望。也正因如此,他才有机会得到统治者的关注。而大觉琏禅师与统治者的关联还远未结束。后“皇情大悦,与琏问答诗颂,书以赐之,凡十有七篇”[4]。禅师赴京的时间是在正月以及二月,因此可以大致推断应是佛事所需,在当时,这关系着下一年国家的发展,因此颇受重视,这也从侧面反映了当时统治阶层对禅宗的重视。

这是在海晏河清的高度集权时期王朝对此的态度,分裂时期地方实际管理者对佛法的重视丝毫未见减少,这一时期偏向于为自身管辖的地区以及所得的地方大权考虑,如福州玄沙备禅师,即[5]:

审知尽礼,延至安国禅院。众盈七百,石头之宗,至是遂中兴之。有得法上首罗汉琛禅师。

在晚唐五代时期,王审知已经逐步成为闽地的实际掌权者,参与各项事务的管理。王审知重视佛教的发展,积极投入宗教建设。宋梁克家纂修的《三山志》中记载颇多,如怀安乾元寺戒坛的“光化元年,闽王审知复置于本寺”[6],怀安开元寺戒坛“唐天复二年建,闽王审知于此开坛,奏度僧三千人,乞保昭宗銮辂回京。其后,光化元年,审知又于乾元寺开戒坛,奏度二千人”[7]。禅僧传中的“审知尽礼”,体现了以王审知为代表的地方管理者对禅僧的重视,反映了禅宗发展宽松的外部环境。

最高统治者的态度代表了官方能够给予的支持,晚唐至北宋时期正是禅宗发展的鼎盛时期。统治者对于宗教除个人偏好外,还需投入大量的资金作为宗教建设的基础。闽地的经济发展,在此可见一斑。作为当时的边缘地区,闽地的发展主要依靠对区域物资的挖掘和外来人货的流动。禅僧的往来与发展也进入良性循环。

士人阶层

统治者与禅僧的交往多停留在对重大法事的参与中,与禅僧来往较为密切的还是普通官吏,尤其是地方参与宗教事务管理的人员、地方行政长官,以及一些其他知识分子。《禅林僧宝传》中有兴化铣禅师,为[8]:

章丞相惇奉使荆湖,开梅山,与铣偕往。

其中涉及的“章丞相惇”为当时的宰相章惇。宋毕仲游撰《西台集》中有朝请大夫孙公的墓志铭:“是时章惇子厚为宰相,曾布子宣知枢密院,欲遂合兵以取灵武,公曰:‘灵武未可取也。’”[9]《宋史》中绍圣二年,章惇为相[10],也就是到哲宗时期章惇才成为宰相。而兴化铣禅师“元丰三年辛酉九月二十一日,右肋累足,以手屈枕而化”[11]。推测应为后人所加,尤其推测为章官至宰相期间所作。但章淳与兴化铣禅师的交集应当属实。相似的有圆通道旻禅师,记[12]:

政和初,蔡太师京奏赐椹服、圆机师名。范左丞致虚,初自内翰出师豫章,过圆通语次,叹曰……

这里的“蔡太师京”指的是蔡京;“范左丞致虚”,《宋史》中载宣和元年(1119)三月“范致虚为尚书左丞”[13],他们都与禅师有交集来往。

与士人的交游不仅体现在禅僧的日常生活中,在其圆寂后也有留存。如圆通道旻禅师身后“及通惠禅师如其约而出之,左司陈公瓘览《小参语》云:‘若有一疑如芥子许,是汝善知识即尊重赞叹。’衍以为之序。既而枢密张公德远,侍郎冯公济川,皆韪其言”[14]。丛林与士林的交集,不仅为禅宗典籍的书写与校对带来了更大的空间,而且在知识分子之间也逐渐形成了规模,掀起了一股与禅僧交游的雅致风尚。与闽僧交游的士人大多是贬谪至南蛮之地的文人,他们更多地抱有一种超然物外的隐逸心态。在带动区域往来的同时,交游也成为当时失志士人的精神休憩之所。

平民阶层

禅僧除了与文人往来之外,也积极地参与平民生活,方便其更好地传播教义,接纳更多信徒。构造平民形象,以普通人物为创作主体的创作意识发展较晚,在僧传的创作中,撰写禅僧与平民往来的篇幅不大。

有南安岩严尊者“江有蛟,每为行人害,公为说偈诫之,而蛟辄去。过黄杨峡,渴欲饮,会溪涸,公以杖擿之而水得。父老来聚观,合爪以为神”[15]。邵武龙湖闻禅师“一日有老人来拜谒,闻曰:‘丈夫家何许,至此何求?’老人曰:‘我家此山,有求于师。然我非人,龙也,以疲堕,行雨不职,上天有罚,当死,赖道力可脱。’闻曰:‘汝得罪上帝,我何能致力?虽然,汝当易形来。’俄失老人所在,视座榻旁,有小蛇尺许,延缘入袖中屈蟠。暮夜风雷挟坐榻。电砰雨射,山岳为摇振,而闻危坐不倾。达旦晴霁,垂袖蛇堕地而去”[16]。

这些都是在禅僧的交往过程中与平民有交集的片段,并对禅僧与平民的交往进行了具有神异色彩的描写,带有禅僧传的叙事色彩,增添神异描写符合当时百姓的审美预期;同时,为民除害、保民助民的情节也侧面肯定了禅宗所承担的社会责任,符合普罗大众对宗教的期望。

禅宗在三类人群中的影响有细小的差异。一是以最高统治者为核心的统治阶层,与禅僧的交往促进了其区域间的互通,能够更好地巩固统治;二是具有一定知识背景的士人群体,禅宗思想的浸入与士人的交游带动了区域间的人员流动;三是平民百姓,其是人员构成中最为庞大的一股力量。禅宗教义的平俗化为这一群体的加入提供了空间,同时,禅语中富有趣味感、生活化的语句也吸引了更多普通民众。由宗教走入世俗是禅宗发展的一大方向。而闽地禅僧与世俗人群的交游也正是这种模式的缩影。在不断的交游中,禅宗探索出了宗教与世俗相结合的发展道路,并在交流中扩大了禅宗的区域影响面。

闽地自身的发展情况与闽地禅宗的发展共同构成了闽地僧人交游的背景。禅僧传中一方面书写了闽僧的游历,借此还原禅宗与自然的融合;另一方面书写了闽僧的交往,所涉人群之广、范围之大、群体差异之丰,无一不体现出闽地庞大的禅僧群体力量。禅僧群体的发展,不独闽地,其余区域皆同。但其能让当时发展较弱的闽地一跃而起,成就宋朝的繁华,可见在外部力量支持禅宗发展的同时,禅宗本身对区域的带动与促进作用也十分显著。

(作者单位:福建师范大学文学院)