数字化技术赋能云冈石窟保护与传承

作者: 李丽红

作为世界文化遗产,云冈石窟有着独特的科学价值、历史价值和艺术价值,保护云冈石窟就是传承中华文明。数字化技术可以在非接触方式下对石窟进行全方位高保真数据采集,建立三维模型,形成数字档案,辅助考古、指导保护与修复工作,结合物联网对公众进行展示,为不可移动文物的移动展示提供可能,实现石窟数字化的永久保存与永续利用。

云冈石窟及其价值

云冈石窟

云冈石窟是开凿于北魏年间背靠武州山的一组石窟群,现位于大同市城西16千米处,依山傍水,环境优美。武州山亦作武周山,东西绵延数十里,山势平缓似丘,属波状低山丘陵区,海拔高度约为1133—1189米,最大相对高差约45米。石窟前,武州川水自西迤东缓缓流过。武州山石窟寺,又称灵岩寺。北魏著名地理学家、文学家郦道元在《水经注》中写道:“武周川水又东南流,水侧有石祇洹舍并诸窟室,比丘尼所居也。其水又东转,迳灵岩南,凿石开山,因岩结构,真容巨壮,世法所稀。山堂水殿,烟寺相望,林渊锦镜,缀目新眺。”描述的正是北魏当年武州川水流经云冈石窟时的情景。云冈石窟代表着公元5至6世纪中国杰出的佛教石窟艺术,其中的昙曜五窟,布局设计严谨统一,是中国佛教艺术第一个巅峰时期的经典杰作。

作为北魏皇都的平城,由于特殊的地理与政治位置,成为连通西域、草原与中原的重要枢纽,是汇集八方文化的国际化大都市。不同的文明在平城交汇、碰撞、融合,留下了丝绸之路上一颗佛教艺术的璀璨明珠——云冈石窟。云冈石窟是从公元5世纪中西文化纵情交流过程中诞生的艺术宝库,体现了中华民族的文化精神、文化胸怀和文化自信。

云冈石窟的价值

云冈石窟是中国新疆以东地区出现最早的大型石窟群,是当时中国北部统治者北魏皇室集中全国人力、财力、物力兴造的,也是石窟艺术“中国化”的开始,云冈中期开凿的石窟中出现的中国宫殿建筑式样雕刻、中国式的佛像龛,在其他地区的石窟寺的建造中得到了推广与应用。因此,它所创造和不断发展的新模式自然成为魏国开凿石窟参考的典型,东自辽宁义县万佛堂石窟,西迄陕、甘、宁各地的北魏石窟,无不有云冈模式的踪迹,甚至远至河西走廊西端,开窟历史早于云冈的敦煌莫高窟亦不例外。这给石窟研究者提供了对我国淮河以北早期石窟(5世纪后半叶到7世纪前半叶)进行排年分期的标准尺度。因此,云冈石窟在东方早期石窟中占有极其重要的地位,对云冈石窟的研究在很大程度上成为研究东方早期石窟的关键。

古代石窟寺是统一规划、功能完备的宗教活动场所,经多次考古发掘得知,北魏时期的云冈石窟是由洞窟结合窟前木构建筑、窟顶地面佛寺所共同构成的一座大型石窟寺院,洞窟是礼拜供养的主要场所,地面佛寺是栖止禅修的空间。这种规划受到了古代犍陀罗佛寺的塔院与僧院配置的直接影响,在新疆等地石窟尚未见与云冈相同的规划方式。因此,对云冈石窟开凿规划布局进行细致的分析、综合比较研究,是进一步探索东方石窟文化价值的一项重要工作。

数字化技术及其重要性

石窟文物是不可再生的文化遗产,是对不同时期文化、经济、社会形态的一种反映。研究文物的价值就是对历史发展的一种溯源,如何科学准确地挖掘文物的价值,数字化技术为其提供了答案。

随着科学技术的突飞猛进和政府对文化遗产的不断重视,数字化技术被引入文物保护研究中,测绘遥感技术、计算机图形图像技术、视觉技术、虚拟现实技术、物联网技术、知识图谱、人工智能与人机互动等数字技术在文物考古勘察、考古现场发掘、石窟保护修复、展示展陈、利用管理等过程中表现出不可替代的作用,为从事文物保护各个环节的文博工作者所接受与依赖。面对现代科学技术的发展和其在文化遗产保护领域应用的不断拓展,文物的数字化生存将会成为文化遗产保护的一种重要方式,而且,数字化将会成为文物信息留存的主要方式。

一般地,文物数字化主要包括以下三个层面的内容。

(1)对文物本体及其赋存环境信息进行数字化采集,包括文物本体的几何形状、色彩、材质、结构、成分以及微小变化等,考古发掘过程的现场信息实时记录,以及文物赋存环境信息的感知与监测。

(2)对文物数字化采集所获取的数据进行存储与管理,实现对海量文物信息的高效查询,支持文物科学化保护、研究与利用。

(3)对原始文物数据进行进一步挖掘、处理与分析,以获取其中蕴含的知识,增强对文物价值的认知。

文物数字化作为当前文物保护传承的重要手段之一,对有效保存和利用文物具有重要意义。尤其是针对石窟寺遗址等不可移动的文物,数字化保护能更好地为数字化、智能化时代文物工作打好基础,为丰富多彩的数字化生活提供丰厚滋养,是文化文物领域发展应该承担的重大责任。开展不可移动文物数字化保护,像保护文物资源一样保护好文物数字资源,像挖掘煤炭资源一样挖掘好文物资源承载的精神文化价值,发挥文物数字资源在数字时代传承历史文化、促进经济发展的重要作用,对云冈学发展、“数字中国”发展具有重大意义。

数字化在云冈石窟保护与传承中的应用实例

云冈石窟数字化资源

云冈石窟作为世界文化遗产,利用数字化手段留存本体的数字化数据对其之后的保护修复、永续利用、永久保存至关重要。

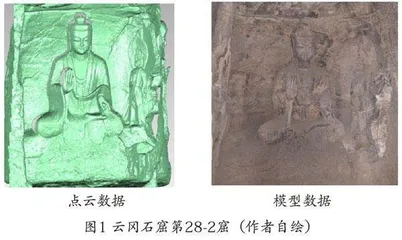

基于云冈石窟体量大、结构复杂、造像精美繁多等特点,建立了以三维激光扫描技术与近景摄影测量技术相结合的多源数据采集模式。三维激光扫描技术是一种结合了结构光技术、相位测量技术、计算机视觉技术等的符合三维非接触式的测量方法。采集过程中根据被测对象的场景大小、尺寸数据、精度要求选择合适的测量设备,洞窟外的大场景采用高效率无人机设备采集,精度为厘米级;洞窟内首先用地面激光扫描仪进行整体数据测量,精度为毫米级;针对内部细节选择更高精度的手持三维激光扫描仪采集,最终建立石窟三维模型数据。针对石窟造像的纹理信息,采用近景摄影测量的方式采集数据。具体数据采集过程按照2019年11月发布的《石窟寺文物三维激光扫描数字化采集规程》《石窟寺文物近景摄影测量数字化采集规程》两项规程完成,形成照片、点云、三维模型等数据。下图为云冈石窟第28—2窟采集的点云数据和生成的模型数据。将石窟的艺术形式、内容和风格进行全面的记录和整理,形成数字化档案和文化遗产数据资源;在数据基础上构建数据资源展示与管理的平台支撑体系,实现对石窟寺海量数据资源的高效率存储、查询与管理,实现文物信息的永久留存。

数字化助力石窟考古

近年来,随着计算机、卫星遥感、地理信息系统及三维重建等技术的快速发展,多种学科知识、先进科技手段与考古研究实践深度融合,为搭建中国石窟寺考古学研究框架、建立中国石窟寺传播的时空框架及发展演变轨迹提供了先进技术动力,我国数字考古呈现出加速发展态势。

云冈石窟在数字化考古方面,首先,运用数字化技术实施石窟寺数字测量,采用激光扫描或多图像摄影测量技术对洞窟内复杂的遗迹进行全方位信息采集,通过算法获得精确的三维模型,生成满足石窟寺考古测量要求的洞窟平面、剖面、立面等各壁面以及龛像的精准数字测图,同时用传统考古线图作为绘制的基础,完成复杂洞窟内外遗迹的测绘记录,辅助科学考古;其次,数字化技术为考古工作者在困难的工作环境中提供了一种安全的考古方法。图2为第3窟外立面照片,最上层崖壁上有12个竖长方形的梁孔,高约2米,宽约0.8米,孔深尺寸未知,为辽代在窟前修建规模宏大的木构建筑所遗留的,目测孔深7—8米,空间狭小,人员测量较为困难,因此采用非接触式地面三维激光扫描仪对其进行测量,模型如图3所示,获得孔深尺寸9.872米,为考古资料留下了准确的数据信息。

云冈石窟数字化保护

云冈石窟造像开凿在中侏罗统上部云冈组砂岩透镜体上,经过1500余年的风雨沧桑,石窟出现了不同程度的风化、脱落、裂隙等。由于文物的特殊性,需要采取非接触手段对实体进行修复,所以要提前做好保护预案,包括量测、标记、实验都不能在石窟本体上进行操作,而数字化解决了这一难题。在三维模型中,可以准确标注病害的位置及类型,量测裂隙的尺寸并通过时间序列数据的对比评估病害,为云冈石窟的实体保护提供数据和技术支持。另外,还通过数字化手段对石窟等文物数据进行采集并提取其三维模型的几何特征,结合人工智能,对已有数据进行整合,完成风化或缺损部分的形态恢复与虚拟重建,实现石窟的虚拟修复,2022年,借助此项技术完成了云冈石窟代表作第20窟西立佛的虚拟复原。

对石窟本体及保存环境进行监测,有利于实现石窟艺术的传承。石窟本体长期受到水害、盐害、动植物的病害以及自然风化等侵蚀,其岩石表面与内在特征会产生微小变化,如岩石表面的剥落与开裂等。而对文物的长期连续监测,一直是文物领域的重点关注问题。通过数字化技术对石窟本体的微小变化进行长期的连续感知监测,对石窟周围自然环境、保存环境及地质环境进行关联监测,并结合多场耦合实验结果形成石窟寺监测基础理论框架和描述体系,能够为考古研究、预防性保护、安全监管等应用提供文物本体残损病害长期发展过程的重要信息。2012年,利用三维激光扫描技术对云冈石窟五华洞典型风化列柱进行本体监测,首次实现了对石窟风化的定量监测;而且通过对比修建窟檐前后的数据,发现修建窟檐可以减低岩体70%的风化速率,证明风化虽然不可避免,但是可以通过一定手段减轻其造成的危害,这一数字化结论为减缓石窟的消亡提供了可能,也为石窟的保护与传承提供了依据。

云冈石窟数字化展示

数字化技术的快速发展和广泛应用,为石窟的展示和推广提供了更加丰富的方式,依托数字化手段,可以将云冈石窟的文化价值和学术成果以更加生动、直观的方式传播给世界各地的人们,实现全球共享和传播。通过先进数字化采集设备获得石窟高精度三维模型数据,结合3D打印技术、虚拟展示技术、数据增强技术、物联网技术等实现石窟文物三维模型及场景的全方位立体实体展示和虚拟浏览参观,能够为游客提供身临其境式的人机互动化体验。这不仅提升了游客的参观体验,也弘扬了中华传统优秀文化,让文物真正“活”了起来。

2017年,云冈研究院与浙江大学联合攻关,采用三维激光扫描技术与多图像三维重建相结合的工作方法,重建了云冈石窟第3窟的彩色三维模型,而后引入国内自主研发的高精度3D打印技术复制文物本体的所有细节,达到了高精度还原。原比例复制的第3窟整体长17.9米、宽13.6米,主佛高10米,是世界上首次使用3D打印技术实现的大体量文物复制工程,采集了10000张石窟照片,打印了842块模型,安装了3个月,最终实现了云冈石窟的成功“搬家”。这既是一种全新的文物旅游宣传手段,也是让文化活起来、走出去的一次大胆实践和探索,有利于中华优秀传统文化的发扬光大。2018年,云冈石窟第12窟原比例3D打印复制工作完成,此次以分块打印和搭积木式的方式实现了复制洞窟的拼接与拆装,实现了文物的移动展示,该项目的完成标志着世界范围内首次实现大体量不可移动文物的可移动展示,能够让更多的人认识了解云冈石窟,提升中华民族文化自信。

随着数字人、数字孪生、虚拟现实与增强现实、人工智能等一批应用于文化产业的技术和装备登台亮相,元宇宙虚实结合等数字化技术的不断创新,为云冈石窟的保护和传承提供了新的途径。在数据采集与处理方面,采集设备向着体积轻便、操作简易、数据精度高、人为干预少等方向不断创新;数据处理软件向着多数据融合、处理效率高、建模精度高、人为干预少等方向不断创新与提高。在石窟展示方面,依托创新的数字技术服务,结合虚拟现实技术,在融交会的三维立体展厅,让用户的体验从“在线”变成“在场”,不断提升观众体验感,使观众能够身临其境地感受石窟的艺术魅力;在数据利用方面,公众浏览数据的客户端也朝着平板、手机等常见设备方向不断创新;在展示形式方面,可以通过微信公众号、小程序、小游戏等方式进行呈现,使更多的人可以通过互联网等渠道进行线上参观,从而推动云冈石窟的传播和推广。随着科技的不断更新,数字化将为云冈石窟的保护与传承注入新的活力。