在爱与温暖中开启新年

作者: 读小库

《中国基因》系列图画书由台湾童书出版人郝广才策划、撰写,并联合多位中外插画家绘制而成。全套共有9本书,分别是《米食乐》《饺子》《妈妈的一碗汤》《豆腐》《包子》《茶》《瓷器》《陀螺》《笔墨纸砚》。作者以细腻沉缓的笔调,朗朗上口的韵文,充满想象力的情节,刻画了亲情的团聚与分离、温暖与守候,带孩子在吃喝玩乐中感受中国人的生活智慧,领略传统文化的魅力。

“吃喝” 平淡生活中的点滴滋味

从书名中不难发现,书的主角大抵是每个中国人都熟悉的食物,米食、饺子、豆腐、包子、茶……通过食物讲述背后蕴含的情感。

有的食物,是故乡和童年的记忆。如《米食乐》讲述了长巷深处,有家餐厅能把米变成不同风味的美食:汤圆、松糕、米粉、粿条、粽子、年糕……吃过的人都会留下美好的回忆。在这里,米不只是中国人常见的主食,不同肤色、不同文化的人们同样对米食充满了热爱。食物背后是人与人、人与故乡、人与童年之间斩不断的联结。

有的食物,是对亲人的思念与回忆。如《豆腐》中穿插着林老板从小跟爸爸学做豆腐,推着车子走街串巷卖豆腐的记忆;《饺子》寄托了女孩小白对妈妈的思念,讲述了食物背后的分离与团聚;《包子》则讲述了祖孙之间的故事,通过品尝亲人爱吃的食物,化解对亲人的思念。

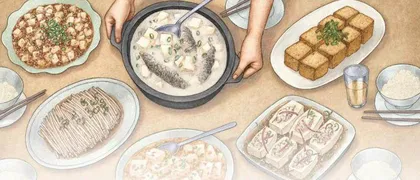

食材的选择和暗含的感情搭配也恰到好处。如《豆腐》,简简单单的食材,却能变出许多花样:麻婆豆腐、百叶豆腐、豆腐镶肉、蟹粉豆腐、皮蛋豆腐、锅塌豆腐……原来豆腐还能与不同的美食文化融合,产生新的组合。林老板家的豆腐宴也连接起了女儿和来自世界各地的同学,同学们用豆腐做出具有家乡风味的特色美食:韩国同学做了泡菜豆腐锅;日本同学做了肉豆腐和日式炸豆腐;意大利同学则做了豆腐乳口味的意大利面……《豆腐》里,有纵向的家族传承,也有横向的跨文化交流。

中国人讲究在不同时节喝不同的汤,而熬汤讲究原料、火候、时间,既要细心看顾,也要耐心等待。还有什么比一碗汤更能代表母亲的爱和守候呢?打开《妈妈的一碗汤》,暖心又暖胃,夏天清凉的绿豆汤,冬天温暖的红豆汤,女儿生病时的香菇鸡汤,考试前夕的鲜鱼汤……妈妈为女儿煮的9道家常汤,每一道都附有手绘食谱,父母和孩子在了解汤品制作过程的同时,还能从中感受到食物与情感的紧紧相连:“多少希望,多少期盼,多少爱,煮成妈妈的一碗汤。”

翻页间,细看发现,熬汤的妈妈在变老,喝汤的女儿在长大。直到妈妈成了外婆,女儿成了妈妈,又一个小女孩在妈妈的一碗汤中慢慢长大。“妈妈的酸辣汤,现在是女儿手上外婆的酸辣汤!”摆着砧板的圆桌、被推开的门、炉子上飘香的汤都没变,场景中的人却不一样了。异时同构的强烈对比,让读者感受到时间的流逝,和母爱在一碗汤中的传承。

“玩乐” 跨越时空的情感联结

除了展现传统美食背后的温情故事外,这套书还选择了陀螺、瓷器等中国特色器物,以及“文房四宝”笔墨纸砚,展现这些物件如何成为家庭几代人之间的情感联结。有久远的童年记忆陀螺,有展现生活之美的传统瓷器,也有代代相传的笔墨纸砚制作工艺。

玩具能传承手艺,也能传递记忆。《陀螺》讲述了一个感人的故事——爷爷总是和小羽一起制作各种玩具,竹蝉、拨浪鼓、风车、风筝,以及他们最爱的陀螺。后来小羽长大,爷爷年纪也越来越大,他常常忘记很多事情。为了让小羽能“见到”以前的爷爷,他将记忆写成了一本儿童玩具制作笔记。器物能传承手艺,也能传递故事。《瓷器》里,小蝶爱画画,爷爷爱做瓷器。祖孙共同制作的瓷瓶漂洋过海,出现在欧洲的一位小公主面前。不同的国度,迥异的文化,阻隔不了两个女孩的心灵交流。

中国文化得以延续至今,与文房四宝密不可分。看似平常的笔墨纸砚,却有着极为细致的制作过程。《笔墨纸砚》以独特的视角,讲述了爸爸们用一生的时间,做一支笔、一锭墨、一张纸、一方砚,写一幅好字,代代相传的故事。图文结合,将笔墨纸砚的传统制作工艺娓娓道来,帮助我们更深入地了解中国文化,感受父子间的情感和文化传承。“有了文房四宝,就像灵感有了翅膀,能尽情挥洒”,四位爸爸带着做好的笔墨纸砚,来到王羲之的家。读者仿佛也展开一段人文之旅,看王羲之“用笔墨纸砚,写下了永恒。让书法有足够的时间,留在世上,给一代又一代人欣赏”。

作者郝广才说,“中国人的文化基因,流淌在一个又一个亲情故事里”。透过书中一个个生活化的故事,愿孩子们在爱与温暖中开启新年,在日常生活中自然而然地理解传统文化。