农村幼儿园教师专业理念与师德素养现状及提升路径

作者: 邓和平 孙楠楠【摘要】本研究采用问卷调查法对江西省608位农村幼儿园教师专业理念与师德素养的现状进行调查,结果表明:农村幼儿园教师的专业理念与师德素养总体状况良好,但民办幼儿园教师、新手教师、低学历教师、非学前教育类专业背景教师、无职称教师的专业理念与师德素养呈现较低水平。据此,本研究从具身认知的视角提出如下策略:尊重个体认知的情境性特征,营造幼儿园教师之间身体共鸣的乡土情境;尊重个体认知的生成性特征,构建“身体-社会”交互循环的动态环境;尊重个体认知的实践性特征,引导幼儿园教师身体积极参与实践。

【关键词】农村幼儿园教师;专业理念与师德;具身认知

【中图分类号】G615 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6017(2022)07/08-0029-06

【作者简介】邓和平(1988-),男,福建宁化人,华中师范大学教育学院博士研究生,萍乡学院学前教育学院助教;孙楠楠(1989-),女,山东枣庄人,福建幼儿师范高等专科学校教师教育发展学院助教,硕士。

一、问题的提出

加强新时代教师队伍素养建设,是促进教育可持续发展的重要手段,而师德是教师素养的关键要素。2019年11月,教育部等七部门印发的《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》强调,要把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准[1]。2020年10月,中共中央、国务院印发的《深化新时代教育评价改革总体方案》明确提出,“把师德表现作为教师资格定期注册、业绩考核、职称评聘、评优奖励的首要要求”[2]。可见,教师师德建设已成为当前教师教育改革的一项重要内容,但是目前关于幼儿园教师师德建设的研究还很少,关于农村幼儿园教师师德建设的研究就更少。

根据《幼儿园教师专业标准(试行)》(以下简称《专业标准》)的划分,专业理念与师德作为一个有机整体,是衡量幼儿园教师专业发展水平的重要指标[3]。因此,本研究对农村幼儿园教师专业理念与师德素养现状进行调查,分析其中存在的问题,旨在为进一步提高教师专业理念与师德素养,促进农村幼儿园教师队伍建设提供参考。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究采用方便抽样法选取江西省10个区县的35所农村幼儿园的教师作为研究对象,共发放问卷650份,回收问卷621份,回收率为95.5%,其中,有效问卷608份,有效回收率为93.5%。调查样本情况如下:公办园教师336人,占55.3%;民办园教师272人,占44.7%。年龄在25岁及以下的教师444人,占73.0%;26~35岁的68人,占11.2%;36~45岁的44人,占7.2%;46岁及以上的52人,占8.6%。教龄在3年以下的教师368人,占60.5%;3~5年的96人,占15.8%;6~10年的36人,占5.9%;11~20年的56人,占9.2%;21年及以上的52人,占8.6%。学历为中专以下的教师28人,占4.6%;中专学历的56人,占9.2%;大专学历的392人,占64.5%;本科及以上学历的132人,占21.7%。专业背景为学前教育类专业的教师560人,占92.1%;教育类专业的28人,占4.6%;非教育类专业的20人,占3.3%。未评职称的教师442人,占72.7%;幼教二级的24人,占3.9%;幼教一级的52人,占8.6%;幼教高级的90人,占14.8%。

(二)研究工具

本研究采用自编问卷《农村幼儿园教师专业理念与师德素养现状》进行调查研究,根据《专业标准》将幼儿园教师专业理念与师德分为职业理解与认识、对幼儿的态度与行为、幼儿保育和教育的态度与行为、个人修养与行为四个维度,共20道题。问卷采用“李克特量表”的五级计分法,从1至5依次对应“完全不符”“基本不符”“不确定”“基本符合”“完全符合”的程度。为保证调查数据的可靠性,本研究在正式发放问卷前对各项目进行了信效度分析。经检验,总问卷的克朗巴哈(Cronbach)α系数为0.825,分半信度为0.790,各项目的克朗巴哈(Cronbach)α系数、分半信度均在0.70以上,表明该问卷具有较高的可信度。此外,总问卷与各维度的相关系数矩阵分析结果显示,问卷各项目间的相关系数在0.164~0.524之间,呈现中等偏低的相关,各项目与总问卷间的相关系数在0.561~0.861之间,呈现中等偏高的相关,说明问卷的结构效度较高。

(三)数据处理

本研究采用SPSS23.0进行数据处理与分析。

三、研究结果与分析

(一)农村幼儿园教师专业理念与师德素养总体情况分析

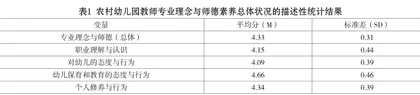

由表1可知,农村幼儿园教师的专业理念与师德素养总体得分为4.33,具体在四个维度上的得分介于4.09~4.66之间,说明江西省农村幼儿园教师专业理念与师德素养较高。这一结果与王晓晶等人[4]的研究结果一致。究其原因,一方面,这可能与国家重点发展农村学前教育相关政策的颁布有关,尤其是面向农村学前教育发展的三年行动计划实施以来,从国家层面到地方层面的“国培计划”“省培计划”以及各级部门举办的幼儿园教师培养培训项目都大大提高了农村幼儿园教师队伍的整体素质;另一方面,这可能与近年来国家所倡导的“立德树人”教育有关,大量的“立德树人”思想元素贯穿于幼儿园教师的职前职后培养之中,潜移默化地提升了农村幼儿园教师的专业理念与师德素养。

(二)农村幼儿园教师专业理念与师德素养在人口学变量上的差异分析

为进一步了解农村幼儿园教师专业理念与师德素养在人口学变量上是否存在差异,本研究通过独立样本T检验和单因素方差分析对农村幼儿园教师专业理念与师德素养进行差异分析。

1. 园所性质的差异分析

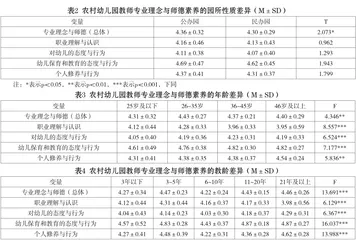

由表2(见下页)可知,来自不同性质幼儿园的教师,其专业理念与师德素养总体存在显著性差异。具体来看,公办幼儿园教师总体得分高于民办幼儿园教师,这说明公办幼儿园教师的专业理念与师德素养要比民办幼儿园教师更高。这与王延冉、武忠明[5]的研究结果一致。研究认为,一方面,这可能与教师个体成长动力有关,由于民办幼儿园教师在工资待遇、工作的稳定性等方面都无法得到保障,其专业素养提升的动力不足;另一方面,这可能与民办幼儿园教师所接受的职前教育、职后外出学习机会以及所在幼儿园的重视程度都有关系[6],已有研究也表明,民办幼儿园教师无论是从教师自身内在的学历层次、专业对口度,还是外在的外出培训机会、培训经费支持等各方面普遍都不如公办幼儿园教师[7][8][9]。

2. 年龄的差异分析

由表3可知,不同年龄阶段的幼儿园教师在专业理念与师德素养总体及各维度上均存在显著性差异。经过事后(LSD)检验发现,在专业理念与师德素养总体维度上,26~35岁的幼儿园教师的得分要显著高于其他年龄阶段的教师,这可能与这一年龄阶段的幼儿园教师学习与理解能力较强有关,再加上此阶段的幼儿园教师理论与实践经验都相对丰富,更易形成较高的专业理念与师德素养。在职业理解与认识维度上,25岁及以下的幼儿园教师的得分显著高于36岁及以上的幼儿园教师,这可能与近十年我国高等院校学前教育专业的大力发展有关。自《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》颁布以来,学前教育师资培养单位如雨后春笋般涌现,受到专业化培养的学前教育师范生陆续走上幼儿园工作岗位,其对职业的理解与认识也会更深刻,所以得分较高。但是,25岁及以下的幼儿园教师在专业理念与师德素养总体及对幼儿的态度与行为、幼儿保育和教育的态度与行为、个人修养与行为三个维度上的得分则要显著低于其他年龄阶段的幼儿园教师,这可能是因为这个阶段的教师从教时间较短,在以上几个方面的学习与认识还不足。

3. 教龄的差异分析

由表4可知,不同教龄的幼儿园教师在专业理念与师德素养总体及各维度上均存在显著性差异。经过事后(LSD)检验发现,在专业理念与师德素养总体及职业理解与认识维度上,3~5年教龄的幼儿园教师得分显著高于其他教龄段的幼儿园教师。在对幼儿的态度和行为、幼儿保育和教育的态度与行为、个人修养与行为三个维度上,21年及以上教龄的幼儿园教师得分显著高于10年及以下教龄的幼儿园教师。而21年及以上教龄的幼儿园教师在职业理解与认识维度上的得分最低,这可能与这一阶段幼儿园教师较低的学历背景有关,后续研究中也得到验证。6~10年教龄的幼儿园教师在专业理念与师德素养总体及对幼儿的态度与行为、幼儿保育和教育的态度与行为、个人修养与行为三个维度上的得分最低。根据美国学者费斯勒提出的教师职业生涯周期理论[10]可知,6~10年教龄的幼儿园教师可能由于幼儿园工作压力大,较早进入职业挫折期而产生职业倦怠和工作热情下降,从而在专业理念与师德素养方面出现一定消退现象。

4. 学历的差异分析

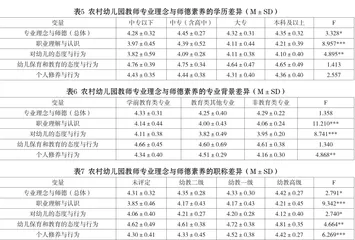

由表5可知,不同学历的幼儿园教师在专业理念与师德素养总体及职业理解与认识、对幼儿的态度与行为两个维度上存在显著性差异,在幼儿保育和教育的态度与行为、个人修养与行为两个维度上不存在显著性差异。经过事后(LSD)检验发现,在专业理念与师德素养总体及职业理解与认识、对幼儿的态度与行为两个维度上,中专以下学历的幼儿园教师的得分显著低于中专及以上学历的幼儿园教师。这说明中专以下学历的幼儿园教师专业理念与师德素养整体相对较低。

5. 专业背景的差异分析

由表6可知,不同专业背景的幼儿园教师在专业理念与师德素养总体及幼儿保育和教育的态度与行为维度上的差异不具有统计学意义上的显著性,但在职业理解与认识、对幼儿的态度与行为、个人修养与行为三个维度上存在显著性差异。经过事后(LSD)检验发现,在职业理解与认识、对幼儿的态度与行为两个维度上,学前教育类专业背景的幼儿园教师的得分要高于教育类其他专业和非教育类专业背景的幼儿园教师。这表明是否接受过专业、全面的学前教师教育培养,很大程度上会影响幼儿园教师对其从事的幼儿园教育职业的理解与认识,也会影响他们对幼儿的态度和行为。

6. 职称的差异分析

由表7可知,不同职称幼儿园教师在专业理念与师德素养总体及各维度上均存在显著性差异。经过事后(LSD)检验发现,除幼儿保育和教育的态度与行为维度外,在专业理念与师德素养总体及职业理解与认识、对幼儿的态度与行为、个人修养与行为三个维度上,未评职称的幼儿园教师的得分均低于已评职称的幼儿园教师。这说明无职称的幼儿园教师的专业理念与师德素养总体要低于有职称的幼儿园教师,这与赖天利的研究结果一致[11]。这可能是因为目前我国在职称评聘过程中具有“师德一票否决制”的规定,因此,有无职称在一定程度上就可以间接反映出教师的专业理念与师德素养的高低。

四、建议

基于上述研究结果,教育相关部门和幼儿园应该多措并举,提升广大农村幼儿园教师的专业理念与师德素养,增强其专业能力。具身认知理论认为,人类的认知源于个体通过身体与外界交互作用获得,该理论强调个体认知发展过程中身体的情境性、实践性和生成性,认为个体只有在相应情境下,通过身体的具身参与才更有利于知识的学习[12][13]。为此,本研究提出以下建议。

(一)尊重个体认知的情境性特征,营造幼儿园教师之间身体共鸣的乡土情境

具身认知理论认为,个体认知发生具有一定的情境性,强调情境对个体认知发展的潜移默化影响。所以说,幼儿园教师的专业理念与师德素养的提升也会受到其所处情境的影响。鉴于此,幼儿园应该营造一个适合幼儿园教师专业理念与师德素养生成的情境,激发教师的专业兴趣,从而对其专业理念与师德素养的提升产生积极效果。具体而言,一方面,幼儿园特别是民办幼儿园应该大力宣传那些长期扎根农村的优秀教师先进事迹、育儿优秀案例等,以此激发教师对农村学前教育事业的热爱,帮助幼儿园教师在对他人事迹的情感熏陶、模仿与体察习得中获得身体体验,增强教师责任感和职业认同感。另一方面,幼儿园可以在园所文化环境上下功夫,如可建设具有乡村气息、图文并茂的师德师爱文化墙,让教师尤其是新进的年轻教师、低学历教师置身于敬业、爱教的环境之中,使其形成爱教、乐教的师德素养。总之,幼儿园通过多种情境氛围的设置,可对幼儿园教师产生浸润式的教育效果,使之在这种积极的、有乡土感情的环境中不知不觉地受到熏陶,专业理念与师德素养自然也会得到提升。