新型城镇化进程中农村幼儿园教师精神生活质量的现状调查

作者: 曾莉 田丽丽 康丹【摘要】幼儿园教师的精神生活对于教师教学方法的选择、教学风格和教学智慧的形成乃至其专业发展具有重要意义。本研究采用问卷法和访谈法,对796名农村幼儿园教师的精神生活质量进行了调查。研究结果表明,在心理生活方面,农村幼儿园教师对工作环境总体感到满意,认为自身职业角色得到了社会群体的尊重和认同,但工作压力大,工作量大,工资收入低;在文化生活方面,农村幼儿园教师总体感到能够享受较好的在园文化生活,对休闲生活也感到满意;在心灵生活方面,农村幼儿园教师对自身专业发展表示肯定,具有良好的专业信念和专业情感。在新型城镇化背景下,为进一步提升农村幼儿园教师的精神生活质量,本研究认为,可从重视教师精神生活质量和增强教师发展的主动性两个方面努力。

【关键词】农村学前教育;幼儿园教师;精神生活质量

【中图分类号】G615 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6017(2022)07/08-0035-05

【作者简介】曾莉(1981-),女,四川泸州人,温州大学学前教育系副教授、硕士生导师,教育学博士;田丽丽(1985-),女,河南许昌人,苏州科技大学教育系讲师,教育学博士;康丹(1981-),女,湖南醴陵人,湖南师范大学学前教育系副教授、硕士生导师,教育学博士。

一、问题的提出

2021年12月,教育部等九部门印发的《“十四五”学前教育发展提升行动计划》特别提出,为集中解决农村地区、城市新增人口和流动人口集中地区入园需求,各地实施幼儿园建设项目,新建改扩建一批公办幼儿园[1]。这说明了国家对农村学前教育的重视,而农村学前教育大发展关键还是看农村幼儿园教师。提高农村幼儿园教师整体素质,不仅需要关注其社会地位、待遇等外在层面,还必须关注农村幼儿园教师的内在层面,关注其生命本质——精神生活状态。精神生活是人全面发展的本质要求。在社会经济高度发展的背景下,农村幼儿园教师精神生活问题是一个亟须解决的重要社会问题。他们的精神生活质量不仅影响着个人生命和职业的发展,还影响着农村幼儿园教师队伍素质的提高、农村幼儿生命成长以及农村学前教育质量的提升。

西方最初从哲学层面开始注重对人精神生活的研究,而后引入社会学等现代理论和研究方法。国外的研究相对成熟,但对精神生活的界定存在较大分歧,关于精神生活的研究更强调宗教性。我国学者对精神生活的界定主要有以下几种:从人类生活的层面出发,将人的精神生活概括为包括人的全部心理活动,并把它作为人的生活的一部分,这里特指为了满足个人精神需要的种种活动[2]。从精神生活实现的不同方式出发,将精神生活分为了审美、道德和信仰三个层次[3]。从哲学角度出发,将精神生活划分为心理生活(相对于肉体生活而言)、文化生活(相对于经济生活而言)、心灵生活(相对于日常生活而言)三种不同形式。心理生活关注精神生活的主体和能力,文化生活关注精神生活的对象和媒介,心灵生活则是精神生活的核心内容和典型形式。并且需要指出的是,精神生活的三种形式并不是简单叠加的关系,精神生活也不是其中的任何一种,应是一种以心灵生活为核心,包括心理生活、文化生活在内的人类生活[4]。

已有研究中,专门针对教师精神生活的研究比较少,大多集中在对精神生活某一个层面的研究上。如在心理生活方面,对幼儿园教师心理健康、工作压力、薪资待遇等研究比较多;在心灵生活方面,对教师的职业幸福感研究比较多。有研究者把近十年幼儿园教师心理健康情况进行了分析,研究结果表明,城市幼儿园教师心理健康水平低于农村幼儿园教师[5]。还有研究发现,幼儿园教师心理授权得分存在显著的城乡差异,城市幼儿园教师的心理授权水平要更高一些[6]。近年来,关于教师心理层面的研究还涉及教师职业压力、职业倦怠以及教师职业幸福感的研究。关注教师职业幸福感不仅有利于提高教师工作生活质量,还有利于提高教育质量。有研究提出,在影响广东省欠发达地区幼儿园骨干教师职业幸福感的因素中,经济收入和社会地位认知影响最为显著[7]。也有研究表明,幼儿园教师的职业认同总分与职业幸福感总分呈显著正相关[8]。

综上,已有研究还缺乏对我国农村幼儿园教师整体精神生活质量状况的大数据研究。因此,本研究通过对新型城镇化进程中农村幼儿园教师精神生活质量状况进行深入研究,全面了解新型城镇化背景下我国农村幼儿园教师的生存状态,明确我国农村幼儿园教师队伍建设中急需解决的问题,从而为农村幼儿园教师队伍建设提供理论依据。

二、研究设计

(一)研究对象

本研究的对象是农村幼儿园教师,主要包括村级幼儿园教师、乡镇幼儿园教师。农村幼儿园教师的样本来自四川省的6个县。本研究在分层抽取县级单位之后,采用整群抽样与随机抽样相结合的方法抽取样本幼儿园,选择所属县内有代表性的27所乡镇幼儿园和9所村级幼儿园进行问卷调查。本研究共发放问卷830份,回收问卷818份,回收率为98.6%,处理掉无效问卷后,共得到有效问卷796份,有效回收率为95.9%。在问卷调查的基础上,研究者在同一个乡镇至少选择一名幼儿园教师进行访谈,意在了解农村幼儿园教师精神生活的全貌。研究对象的基本特征如表1所示。

(二)研究工具

本研究参考相关问卷,如张云亮的《农村幼儿园教师精神生活现状调查》[9]、唐开福的《农村教师精神生活调查》[10]等,按照调查问卷设计的原理和步骤,确定农村幼儿园教师精神生活的操作性定义,力求使问卷的条目设计符合农村幼儿园教师精神生活的基本内涵。在正式调查之前,研究者通过试测删除了其中一些不科学的题目,并不断使问卷的条目具体化,最后形成了正式的调查问卷。基本信息部分主要采用选择提问,主问题部分主要采用李克特五级量表法(Likert Scale)进行计分评价,即非常不符合、不太符合、难以确定、比较符合、非常符合,依次计分为 1分、2分、3分、4分、5分。问卷主要从心理生活、文化生活和心灵生活三个维度进行编制。

本研究采用SPSS20.0软件对问卷进行信度分析,总体信度系数值为0.952,说明其具有较高的信度,可用于进一步分析。效度分析KMO的值为0.958,Bartlett球形度检验的p值为0.000(p<0.01),说明问卷具有良好的结构效度。

三、新型城镇化进程中农村幼儿园教师精神生活质量的现状分析

(一)农村幼儿园教师的心理生活状况

本研究对农村幼儿园教师心理生活的考察涉及幼儿园教师对工作环境和工作压力的感知,对自身社会经济地位(如工资收入)的认知,以及对教师角色和社会地位的主观感知等。

1. 农村幼儿园教师对工作环境总体感到满意,但不同班额的教师对工作环境的感知存在显著性差异。从表2可以看出,无论是农村幼儿园提供的物质环境还是幼儿园管理和人际关系,教师的感受得分均显著高于中间值3,特别是同事关系得分最高。这说明农村幼儿园教师对工作环境感到满意。但不同班额的教师对工作环境的感知存在显著性差异(F=13.48,p<0.001),班额越大,教师的得分越低。

2. 农村幼儿园教师认为自身职业角色得到了社会群体的尊重和认同,但有无编制、不同班额的教师之间在主观感受上存在显著性差异。从表3可以看出,各题项得分均显著高于中间值3,这说明农村幼儿园教师感到自身职业角色得到了家长、同事和其他行业的尊重和认同。在访谈中,教师也多次提及“教师这个职业在农村很受人尊重”。但无编制的教师感受到的社会身份认同感显著低于有编制的教师(t=-3.91,p<0.001);不同班额的教师之间在主观感受上也存在显著性差异(F=16.38,p<0.001),班额越大,教师的得分越低。

3. 农村幼儿园教师工作压力大,工作量大,工资收入低;有无职称、编制,不同教龄、班额的教师之间在压力感知方面存在显著性差异。本研究中,农村幼儿园教师在工作压力感知题项的平均得分显著高于中间值3(见表4),说明教师普遍感到工作时间长、工作量大和工作压力大。农村幼儿园教师对目前工资收入的满意度得分显著低于中间值3(M=2.59,p<0.05),表明教师对工资的满意度偏低。工作压力感知方面,有职称的教师比无职称的教师感知到的工作压力大(t=3.97,p<0.001);有编制的教师比无编制的教师明显感觉工作压力大(t=4.15,p<0.001);不同教龄的教师对工作压力的感知存在显著性差异(F=16.81,p<0.001),教龄越长,教师感知到的工作压力越大;不同班额的教师对工作压力的感知存在显著性差异(F=4.19,p<0.05),班额越大,教师感知到的工作压力越大。

(二)农村幼儿园教师的文化生活状况分析

本研究通过调查农村幼儿园教师的在园文化生活和闲暇文化生活来考察其文化生活状态。

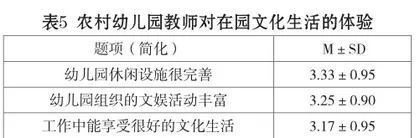

1. 农村幼儿园教师总体感到能够享受较好的在园文化生活,但不同班额,有无职称、编制的教师之间存在显著性差异。从表5(见下页)可以看出,各题项得分都显著高于中间值3,说明农村幼儿园教师对幼儿园休闲设施和组织的文娱活动表示肯定。但不同班额的教师的文化生活体验之间存在显著性差异(F=24.85,p<0.001),并且与小班额和标准班额相比,大班额教师的得分最低;无职称(t=2.89,p<0.01)、无编制(t=7.39,p<0.001)的教师的文化生活体验得分显著高于有职称、有编制的教师。

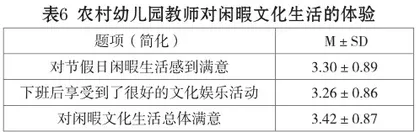

2. 农村幼儿园教师总体对闲暇文化生活感到满意,但不同教龄的教师之间存在显著性差异。从表6可以看出,各题项得分都显著高于中间值3,说明农村幼儿园教师对自己的闲暇文化生活表示肯定,下班后也享受到了较好的文化娱乐活动。但不同教龄的教师的闲暇文化生活体验之间存在显著性差异(F=10.67,p<0.001),并且1~3年教龄的年轻教师的闲暇文化生活体验显著高于其他教龄段的教师。

(三)农村幼儿园教师的心灵生活状况分析

本研究主要从农村幼儿园教师专业发展、专业信念和专业情感等方面考察其心灵生活状况。

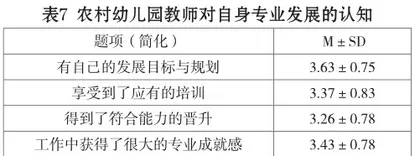

1. 农村幼儿园教师对自身专业发展表示肯定,但不同班额的教师之间存在显著性差异。从表7可以看出,各题项得分都显著高于中间值3,说明农村幼儿园教师总体对自身专业发展表示肯定。但不同班额的教师之间存在显著性差异(F=4.27,p<0.05),进一步检验发现,班额在26~35人的教师得分最高,整体呈现出“中间高,两头低”的状况。

2. 农村幼儿园教师具有良好的专业信念和专业情感,但不同年龄、班额的教师之间存在显著性差异。从各题项得分都显著高于中间值3可以看出(见表8,表9),农村幼儿园教师对幼教事业明显具有积极的情感,对自己从教以及自身未来的发展持乐观态度。但不同年龄的教师之间在专业信念(F=3.53,p<0.05)、专业情感(F=3.53,p<0.05)上均存在显著性差异,并且35岁以上的教师专业信念和专业情感得分显著高于35岁以下的年轻教师;不同班额的教师之间在专业信念(F=3.65,p<0.05)和专业情感(F=3.57,p<0.05)上存在显著性差异,并且班额越大,教师在专业信念和专业情感上的得分越低。