课程游戏化改革的实施现状及持续推进策略的思考

作者: 张世义 柯婧妍【摘要】从教师视角来分析课程游戏化改革实施水平是非常必要的。采用教师实施水平问卷对教师课程改革水平进行调研发现,“项目园”和“共建园”教师的课程改革实施水平都有提升,其提升程度受到个体因素、组织管理制度等因素影响。为了持续推进课程游戏化改革,需要对教师“赋权增能”。在理念层面,应引导教师辩证理解课程游戏化改革理念,以科学理念促进心理赋权;在能力层面,应支持教师有针对性地加强专业能力,以持续增能促进全面赋权;在管理层面,应以服务型思维强化教师课程改革的自觉意识,健全管理制度促使权能并进。

【关键词】课程游戏化;教师实施水平;赋权增能

【中图分类号】G615 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6017(2022)09-0019-06

【作者简介】张世义(1985-),男,甘肃山丹人,扬州大学学前教育学院副教授,扬州大学中国乡土教育研究中心兼职研究员,博士;柯婧妍(1992-),女,江苏南京人,南京市六合区第一幼儿园教师、二级教师,硕士。

江苏省课程游戏化项目实施以来,教育行政部门、教研部门、幼儿园等多方主体都采取了各种措施来推进幼儿园课程建设,也采用自评、他评等方式进行了项目实施成效的评价。我们认为,项目质量的评价,既要关注宏观系统层次,又要关注微观系统层次,尤其是要关注教师实施课程改革项目的水平。正如课程改革研究专家霍尔所指出的那样,“(我们的改革中)之所以很少出现有意义的变化,是因为我们几乎把关注的焦点全都放在了宏观系统层次上,但其实应该首先关注实施改革的个体”。霍尔认为这样做的理由很充分,“除非个体参与改革,否则宏观系统的变革就不会出现”[1]。因此,霍尔主张在评估课程改革项目中要关注实施者(也就是教师)在改革中的所思所行,并通过评价来促进实施者的改变。

基于这样的认识,我们从教师视角来评估分析课程游戏化改革项目实施状况,并据此探讨提升课程改革成效的策略。

一、课程游戏化改革中教师实施水平的现状

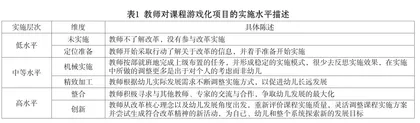

课程改革项目成效评估,从教师视角来进行分析是非常必要的。我们借鉴霍尔等人的“关注为本课程采用模式”中的“教师实施水平”调查问卷,自编了幼儿园教师对课程游戏化项目实施水平的调查问卷,调查教师对课程游戏化项目改革的实施水平。如表1(见下页)所示,我们将教师对课程游戏化项目的实施水平依次分为低中高三个层次,其中低水平包括未实施和定位准备两个维度,中等水平包括机械实施和精致加工两个维度,高水平包括整合和创新两个维度。

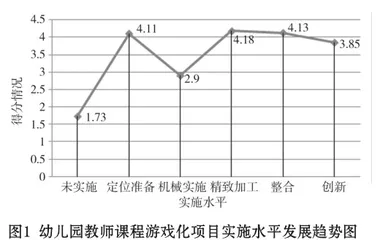

我们对苏南、苏中地区357名教师进行了调查,其中省级项目园教师193人,占54.1%,市级项目园教师164人,占45.9%;项目建设园的教师为165人,占46.2%,项目共建园教师192人,占53.8%。在调查中,采用教师自评的方式对每条相关陈述进行判断,选项分为“非常不符合、比较不符合、不确定、比较符合和非常符合”五个等级,在回收问卷后分别将相应选项赋值1~5分,总体得分如图1所示。

由图1可知,幼儿园教师总体上已全面进入改革实施阶段,具体体现在“未实施”和“定位准备”之间出现了快速上升的趋势,意味着教师正在为改革的实施做好各种准备。但是,仍有部分教师处于“机械实施”水平,因为这一得分的均值较低,不同教师之间差异较大,意味着仍有部分教师只是在机械地执行园所的要求,并没有去创新性地实施。同时,大部分教师正迈向“精致加工”与“整合”实施水平,然而离“创新”实施水平还有一定距离。根据问卷调查结果,结合对教师的访谈,我们发现教师课程游戏化项目实施水平具有以下特征:

1.“定位准备”的实施状态贯穿改革始终

教师正在重新认识课程改革的理念和目标,内容和要求,这种状态一直贯穿于改革实施的整个进程之中。正如一位教师所描述的那样,“自从开始课程游戏化项目,我在生成自己班上的课程时都会去把关于这个项目的材料拿出来反复看,思考自己实施中需要怎样的转变,其实就是反复琢磨的过程”。

2.“精致加工”实施具有表面化特征

自课程游戏化建设项目推进以来,虽然幼儿园教师进行课程设计、课程实施和课程评价的出发点和归宿都在努力聚焦于促进幼儿发展上,课程实施取向开始明显转向幼儿本位。但在调查中发现,幼儿园教师所表现出的“精致加工”水平仍然更多指向于游戏化环境建设和改造,主要是对户外和室内自主活动环境的改建,在明晰课程游戏化理念和提升课程游戏化能力方面并未达到真正意义上的“精致加工”水平。

3.“创新实施”水平有待提高

主要表现在两个方面:一是课程建设能力有待提升,二是教师的实践反思意识不强。部分教师将课程游戏化等同于所有活动都变成游戏,甚至在所有活动名称后面都冠以“游戏”。有的教师将游戏等同于自主游戏,并没有积极介入幼儿的游戏,导致游戏的发展价值未能得到充分实现。

此外,根据对教师人口学变量等个体因素、园所性质等环境因素和管理制度等组织管理因素的分析发现,课程游戏化项目改革使得“项目园”和“共建园”教师的课程改革实施水平都有提升,说明这一课程改革项目的成效是显著的。但是,不同园所教师的课程实施水平提升的“加速度”却是不同的,影响“加速度”的因素除了教师个体的教龄、年龄、职称等因素外,园所课程建设的整体性、文案工作任务量的大小以及教研活动组织的制度化程度等都是影响教师课程改革实施水平的主要因素。如何全面整合这些因素的积极影响,减少和避免其消极影响,是提升课程游戏化实施水平必须要考虑的议题。

二、课程游戏化改革的持续推进需要对教师“赋权增能”

根据对教师的课程改革实施水平的调研分析,我们认为课程游戏化改革已经进入了“深水区”。具体而言,课程游戏化改革的主要矛盾是日益凸显的幼儿自主发展需求与成人取向的教育策略供给之间的矛盾。所谓自主发展,是指幼儿是实现自身发展的主体,发展的实现需要其认知、技能、情绪情感等多维度的卷入,教师、环境、材料等因素是支持、引导和促进发展的必要条件,但无法代替幼儿实现发展,也不能单方面决定发展的方向和水平,不可简单地以成人确定的目标来约束幼儿的发展,要认识到幼儿发展的不确定性。对课程游戏化项目实施现状的评估结果来看,也可能正是由于部分教师、园长及行政管理人员对幼儿自主发展的理解存在一些偏误,以及园所管理制度、物质条件及师幼比、教师专业能力等多方面的因素所限,所以在课程改革的深入推进中出现了新的问题和挑战。

再次回顾课程游戏化改革的精神,会有助于我们思考如何更好地推进改革。课程游戏化项目在启动之初,就强调课程游戏化项目的建设目标是以游戏精神为切入点,全面实施幼儿园课程改革,贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》)精神。其中的游戏精神,主要是指“自由、自主、愉悦、创造”的精神。该项目倡导广大教师在“在游戏中重新认识儿童,用游戏精神重塑教育观,从游戏切入改造幼儿园课程”。因此,项目也提出,幼儿园课程改革的第一步支架是“改造我们的儿童观和教育观”,并从儿童行为观察、指南目标领会、空间管理、时间管理、资源管理、自主生活管理等六个方面提出了支架实施建议,引导教师进行了改革实践。目前已经在第一步支架的基础上,提出了第二步支架“改造我们的专业知识和能力结构”,并从经典书籍阅读、课程实施经验优化、集体活动的探索研究、生活环节全面支持幼儿自我管理、开展家园和幼小合作等五个方面提出了支架的实施建议,引导教师进一步深化实践。

从课程游戏化项目的推进历程可以发现,其主要是以促进教师、园长等教育者的专业化发展为抓手来促进课程实施水平的提升,引导教师真正将“自由、自主、愉悦、创造”的游戏精神融入幼儿园一日活动,促进幼儿健康快乐成长,或者说是通过“解放”教师来“解放”幼儿。能否全面实现预期改革目标,关键之一就在于“解放”教师。陶行知先生多年前曾提出解放儿童的创造力,需要通过解放儿童的头脑、双手、嘴、空间和时间等来实现[2]。其实课程游戏化改革,正是在践行陶行知先生的这一思想。当然,目前的我们所处的时代与环境更加复杂,加上教育总体上进入高质量发展的时代定位,需要我们贯彻新发展思想。具体到课程游戏化改革,可以从外在和内在两个方面来推进:一方面,课程游戏化改革顺利推进的外在突破口是管理上的赋权,保障和提升教师的专业自主权,同步推进教师的“社会赋权”(social/political empowerment)与“心理赋权”(psychological/cognitive empowerment)。所谓社会赋权,是强调管理层应给予教师参与决策的机会和权力;心理赋权,则认为赋权是一种增长的内部动机,是个体感受到自身在有效地掌控有意义的工作[3]。另一方面,课程游戏化改革顺利推进的内在突破口是教师的持续专业化,要通过不断优化教师的理念和能力结构,使得教师能够应对课程游戏化改革中面临的新问题和新挑战。

三、课程游戏化改革持续推进中对教师“赋权增能”的策略思考

(一)理念层面:引导教师辩证理解课程游戏化改革理念,以科学理念促进心理赋权

幼儿园课程是在幼儿园一日活动中,使幼儿获得多方面的有益经验,促进其身心和谐发展的活动及其过程。从课程实施的途径来看,游戏活动(主要指自主游戏活动)、集体教学活动、区域活动、主题活动、生活活动、家园合作活动等都是实现课程目标的途径之一。游戏,既指作为一种活动的存在,又指作为一种精神的存在。当然,游戏的双重存在之间,是一种互为表里、辩证统一的关系:失去了游戏精神的游戏活动是没有灵魂的、干瘪的;而没有游戏活动,游戏精神也将无所依托[4]。课程游戏化改革在启动之时,就强调是以游戏精神为切入点来推进幼儿园课程改革,也就是倡导广大教师在课程实施中要更加注重以“自由、自主、愉悦、创造”的游戏精神来设计和实施各类活动。

但是,部分教师对课程游戏化改革理念的理解出现了误区,将“课程游戏化”等同于“课程游戏活动化”,将“课程游戏化”窄化为“课程自主游戏化”,将“课程游戏化”与集体教学活动人为割裂和对立。此外,还有部分教师对游戏价值的认识存在偏差,主要关注了游戏的愉悦功能,而有意无意忽略了游戏的发展价值,或者过分强调了游戏的发展价值,而忽略了游戏的愉悦功能。前者把“幼儿游戏”变成了“游戏幼儿”,让幼儿有游戏的愉悦体验,但是缺少了应有的经验拓展与提升,幼儿只有“玩”而很少“学”甚至没有“学”。后者把“幼儿游戏”变成了“不好玩的幼儿学习”,幼儿从中获得了经验拓展和提升,但是缺少了“自由、自主、愉悦、创造”的游戏精神,幼儿只有“学”而没有“玩”、较少有“玩”的体验,未能将游戏的“本体价值”和“工具价值”很好地统一起来。

更好地推进课程游戏化改革,教师应不断优化理念。其一,课程设计与实施中更加关注幼儿的学习过程与发展水平,不纠结于具体的手段和方式。教师要强化“大课程观”,认识到课程实施的多种途径,途径是手段,幼儿发展是目的,应避免出现上述误区,综合使用多种途径来设计和实施课程。其二,课程设计与实施中更多体现“自由、自主、愉悦、创造”的游戏精神。就课程实施的常见途径而言:

1. 要保证幼儿的自主游戏活动时间

这既是保障儿童游戏权利的体现,也是教师了解幼儿兴趣、需要、发展水平的重要契机,更为有效设计和实施各类活动提供参考依据。

2. 正确认识集体活动

集体活动≠集体教学活动,集体教学活动≠教师要直接教,活动中不要总是按照“教师先直接地教、幼儿后接受性地学”的方式来开展,可以尝试“幼儿先自发地学、教师后有针对性地教”的方式。