基于情绪调节策略的幼儿社交焦虑干预研究

作者: 杨宇婧 胡佳 戚瑞丰

【摘要】本研究采用La Greca编制的《儿童社交焦虑量表》测查幼儿的社交焦虑水平,使用《学前儿童情绪调节策略调查问卷》(父母问卷),对271名在园幼儿家长进行问卷调查,最终筛选出社交焦虑水平较高的10名幼儿,采用情绪ABC理论进行团体辅导。研究发现:总体上,情绪调节策略与社交回避及苦恼存在极其显著性相关。社交回避及苦恼与认知重建、问题解决呈负相关,与自我安慰、被动应付、发泄呈正相关,与害怕否定评价与被动应付呈显著正相关。认知重建、问题解决、被动应付、自我安慰、发泄均对幼儿的社交焦虑存在明显的回归效应。认知重建、问题解决对社交焦虑具有负向预测作用,被动应付、自我安慰、发泄对社交焦虑均具有正向预测作用。本研究依据情绪ABC理论,帮助社交焦虑水平高的幼儿发展积极情绪调节策略,控制消极情绪调节策略,降低社交焦虑水平,实现积极的社交行为。

【关键词】学龄前儿童;社交焦虑;情绪调节策略;情绪ABC理论

【中图分类号】G612 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6017(2022)09-0035-05

【作者简介】杨宇婧(1997-),女,山东济宁人,宁波大学教师教育学院硕士研究生;胡佳(1992-),女,浙江宁波人,宁波市东钱湖镇中心幼儿园教师;戚瑞丰(1976-),男,浙江宁波人,宁波大学教师教育学院副教授、硕士生导师。

一、问题的提出

在《精神障碍诊断与统计手册》(DSM-5)的标准中,社交焦虑障碍被定义为个体面对可能被他人审视的社交场合中,患者会感到持久、显著的害怕、焦虑或回避,个体害怕自己的言行或呈现的焦虑症状会导致负性评价[1]。焦虑是伴随儿童社会化发展过程中常见的一种情绪状态[2],已有研究表明,幼儿的焦虑被分为五大类,社交焦虑是其中的一个亚类。本研究参考《精神障碍诊断与统计手册》(DSM-5),将幼儿的社交焦虑界定为:幼儿害怕自己在社交情境中做一些尴尬的事情,害怕同伴或成人的嘲笑和否定评价,在某一特定的社交情境中表现出痛苦的情绪和行为上的回避[3]。幼儿的情绪能力作为其心理素质的主要组成部分,对幼儿良好心理品质的形成具有重要的意义[4],并在一定程度上预示着幼儿的执行功能和人际关系[5]。

已往研究发现,幼儿的情绪调节策略会受到个体内部或外部环境因素的影响,并随着年龄的增长,幼儿在面对不同的压力源时,个体对情绪的调节策略会从消极回避逐步转变为主动回应[6]。本研究通过对3~6岁幼儿情绪调节策略与社交焦虑水平的评估,探讨能否借助情绪ABC理论进行团体辅导,通过帮助幼儿建立正确的认知观念、提高积极情绪调节策略,进一步减弱社交焦虑水平。

二、研究方法

(一)研究对象

本研究选择中、大班幼儿,通过相应研究工具对其进行测查,获得社交焦虑水平较高的10名幼儿作为研究、干预对象。

(二)研究工具

1.《儿童社交焦虑量表》(SASC)

本研究采用La Greca等人编制的《儿童社交焦虑量表》(SASC),该量表总共10题,分为两个因子:害怕否定评价、社交回避及苦恼。采用3级评分,“—直这样”计3分,“有时这样”计2分,“从不是这样”计1分,总分越高,表示焦虑感越强[7]。SASC的Cronbach’s Alpha值为0.839,三个月重测信度为0.539[8]。为便于幼儿理解,本研究将量表的陈述式判断改为疑问式问答,如将“周围都是不认识的小朋友时觉得害羞。”改为“周围都是不认识的小朋友时,你会觉得害羞吗?”修改后不影响量表的信效度,得到内部一致性系数Cronbach’s Alpha值为0.821(N=271)。

2.《学前儿童情绪调节策略调查问卷》(父母问卷)

本研究采用陆芳编制的《学前儿童情绪调节策略调查问卷》(父母问卷),该问卷有36个题目,并将幼儿在消极情境下对情绪调节策略的运用分为6个因子,包括认知重建(5)、发泄(5)、被动应付(7)、问题解决(7)、替代(7)、自我安慰(5)[9]。其中积极调节策略包括:认知重建、问题解决和替代。消极调节策略包括:发泄和被动应付。此外,自我安慰是具有中性特征的一种调节策略[10]。评分采用五级评分制,“总是”计5分,“经常”计4分,“有时”计3分,“偶尔”计2分,“从不”计1分。对情绪调节策略的项目得分进行累计,形成总分。使用SPSS25.0对问卷作内在一致性检验,整个问卷的Cronbach’s Alpha值为0.6777,表明内在一致性良好,整个问卷的信度较高[11]。

(三)干预方法

本研究对情绪调节进行干预,目的是提高幼儿情绪调节策略的能力,建立积极的调节策略。国外学者开创了情绪课程干预模式,模式中借助短剧、绘本阅读等方式引导幼儿学习正面的社会交往技巧[12][13],教育者通过阅读文学故事等帮助幼儿形成情绪与思考的联结,让幼儿学会正确的情绪归因并获得体验他人情绪的能力,能够进一步地健全幼儿的情绪发展,提高社会交往技能[14]。同时参考情绪ABC理论,可以通过改变人们的不合理的信念或者是控制不合理信念的发生,来解决人们的情绪和行为问题[15]。本研究为单组实验设计,采用单盲的形式对筛选的10名干预对象采用认知行为疗法和图画书主题教育进行混合干预,整个实验为期6周,一周2次,一次30分钟。实验开始前会通过干预对象所在的主班教师与家长取得联系,获得家长和教师的同意后实施该实验研究。本研究实施干预的场地为幼儿园的多功能教室,具有充足的活动空间和多媒体设施,具体时间为每周二、周五下午幼儿自由活动的时间。12次的集体教学活动大致分为三个阶段:第一阶段主要针对的是情绪的认知与表达,幼儿在集体教学活动中通过趣味性的游戏,认识陌生的同伴,了解基本的情绪、复杂的情绪是什么、有哪些,能够在相对陌生的情境下主动表达自己的想法。第二阶段主要内容是幼儿的情绪控制与调节,通过案例性质的活动,对幼儿进行暴露治疗,发现幼儿社交焦虑的原因,通过系统脱敏的方式逐步地缓解幼儿焦虑时的情绪,引导幼儿认识到不同的情绪会导致不同的行为,什么样的行为表达是恰当的,在面对紧张、生气、害怕等情境时可以主动地调节自己的情绪、说出自己的诉求或寻求帮助。第三阶段的内容是幼儿交往能力的提升,主要目的就是检测幼儿通过一、二阶段的学习、互动后,幼儿的情绪管理与调节能力在实际生活中是否很好地得到运用,并将其反映在各种人际关系中。

(四)质量控制

在本研究中,主试先熟悉认知行为疗法中小组工作的流程和图画书的内容,与专家教师一同商榷确定干预所需教案,充分准备干预使用的材料,在遵守伦理道德的基础上,正确引导幼儿完成干预活动。两个问卷均由幼儿园教师发放至幼儿的父母手中,由幼儿父母填写,填写完成后一并由教师收齐,回收后剔除无效问卷,问卷有效回收率为84.7%。

三、研究结果

(一)情绪调节策略与幼儿社交焦虑水平的相关分析

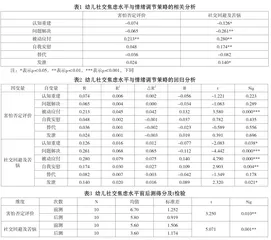

在271名3~6岁学龄前儿童中,男童135人,女童136人。通过相关分析,两组数据结果如表1(见下页)所示。认知重建与社交回避及苦恼存在显著性负相关(p<0.05);问题解决与社交回避及苦恼存在极其显著性负相关(p<0.01);自我安慰与社交回避及苦恼存在极其显著性正相关(p<0.01);被动应付与幼儿的社交焦虑存在极其显著性正相关(p<0.01);替代与幼儿的社交焦虑无相关性;发泄与社交回避及苦恼存在显著性正相关(p<0.05)。

(二)情绪调节策略与幼儿社交焦虑水平的回归分析

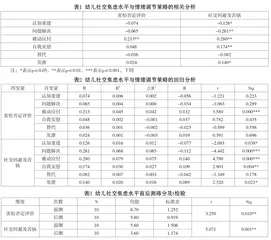

通过回归分析可以发现:积极情绪调节策略认知重建(p<0.05)、问题解决(p<0.001)对社交回避及苦恼存在显著的回归效应,且具有负向预测作用,即幼儿的认知重建、问题解决水平越高,在社交中表现出社交回避及苦恼水平越低。被动应付(p<0.001)对幼儿社交焦虑中的两个维度均存在显著回归效应,并具有正向预测作用,即幼儿的被动应付水平越高,社交焦虑水平也就越高。自我安慰(p<0.01)、发泄(p<0.05)对社交回避及苦恼存在明显的回归效应,且具有正向预测作用,即幼儿的自我安慰、发泄水平越高,在社交中表现出社交回避及苦恼水平越高。替代对幼儿社交焦虑中的两个维度均不存在回归效应。具体如表2所示。

(三)干预前后幼儿社交焦虑水平结果比较

6周后分别对10名研究对象的社交焦虑水平进行再次评估,发现:10名研究对象经过干预后害怕否定评价与社交回避及苦恼均具有统计学意义,后测得分显著低于前测,由此说明对研究对象实施的干预具有明显的成效,即幼儿的社交焦虑水平得到明显的缓解。具体如表3所示。

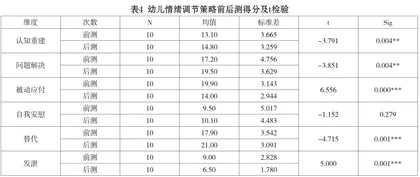

(四)干预前后幼儿情绪调节策略结果比较

研究结果发现:在进行干预活动之后,干预对象的积极情绪调节策略:认知重建、问题解决、替代三个维度均具有统计学意义,前测得分低于后测;消极情绪调节策略:被动应付、发泄两个维度具有统计学意义,后测得分显著低于前测。结果显示,干预方案提高了幼儿积极的情绪调节策略,降低了消极的情绪调节策略。具体如表4所示。

(五)研究对象干预后对教师进行访谈

通过访谈教师发现,大部分教师表示从参加实验干预活动后幼儿与同伴间的互动次数增加,但与教师互动时仍表现不佳,个别家长同教师反馈孩子遇到问题会主动表达自己的心情,用哭、闹来解决问题的次数减少。其中有两名幼儿教师反馈幼儿进步明显,中班的小予平日很少和同伴、教师交流,教师反映他的语言发展相对同龄幼儿落后,从小跟随祖辈生活,家庭生活中没有很好的语言学习的环境,并且与祖辈交流大多使用方言。小予自身害怕讲话,大多时候同伴或教师听不懂他在说什么,所以小予得到的回应比较少,平日里沉默寡言,闷闷不乐。进行教学干预活动后,小予最明显的表现就是脸上常带有笑容,虽然他说话还是支支吾吾,但他开始愿意分享,主动展示自己的作品,变得自信起来。另一个男孩晨晨在班级中表现出明显的退缩行为,参加班级活动的积极性不高,喜欢一个人发呆,做事行动缓慢,没有教师催促就停滞不前。教师反映通过干预活动后,晨晨虽然上课仍会发呆,但教师提问时晨晨的退缩行为减弱,甚至偶尔会主动回答问题。晨晨在画画上进步十分明显,不是画画的能力提高了,而是敢于下笔了,以前的晨晨是“我不会画,我不敢画,我不知道画什么”,现在晨晨会动脑筋,敢于表现自己了。

四、结论

(1)总体上,社交回避及苦恼与情绪调节策略存在极其显著相关。社交回避及苦恼与认知重建呈显著性负相关、与问题解决呈极其显著性负相关,社交回避及苦恼与自我安慰、被动应付呈极其显著性正相关,社交回避及苦恼与发泄存在显著性正相关,害怕否定评价与被动应付呈极其显著性正相关。

(2)认知重建、问题解决对幼儿社交焦虑中的社交回避及苦恼存在明显的回归效应,且具有负向预测作用;被动应付对幼儿社交焦虑中的两个维度均存在显著回归效应,并具有正向预测作用;自我安慰、发泄对社交回避及苦恼存在明显的回归效应,且具有正向预测作用。

(3)依据情绪ABC理论,借助情绪管理与社会交往主题的图画书,经过针对性干预,可以帮助社交焦虑水平高的幼儿发展积极情绪调节策略,控制消极情绪调节策略,降低社交焦虑水平,实现积极的社交行为。

五、讨论

幼儿社交焦虑水平的年龄差异性不显著,结果显示中班幼儿的得分相对较高,到大班时稍有缓解,这反映出中班是幼儿社会性发展的关键,根据马斯洛的需要层次理论,中班的幼儿在园中已经基本实现生理和安全的需要,幼儿开始对同伴交往产生欲望,也逐步从自我中心发展到认识他人和集体。如果在这个过程中幼儿在与同伴交往时频繁被忽视或拒绝,没有形成良好的同伴关系,后期很有可能形成社交焦虑,这一点与刘晓洁等(2020)的考察结果相符[16]。

研究发现,社交焦虑的两个维度中社交回避及苦恼相比害怕否定评价,在幼儿调查结果中F值显著偏高,表明学龄前幼儿在处理压力源时,更多使用简单的情绪调节策略,如视线的回避或情绪和行为的异常。随着年龄增长,幼儿逐渐形成自我认知和高自尊意识后,部分幼儿会产生害怕否定评价的情绪。在情绪调节策略方面,随着年龄的增长,幼儿的问题解决、认知重建的能力也在逐步提高,这说明在外界信息的刺激下,幼儿的认知在不断地进行同化、顺应、打破平衡,建立自己的认知结构,并学会了思考和解决问题。同时发泄与年龄呈负相关,研究发现幼儿年龄越小在消极情境中更容易选择哭闹、摔物等发泄行为[17]。