不同文化圈中级水平留学生礼貌原则习得的实验研究

作者: 张金桥 张巧宏 张欢

[关键词] 礼貌原则;中级水平留学生;汉文化圈;欧美文化圈

[摘 要] 采用移动窗口技术和在线选择任务,以25名汉文化圈和24名欧美文化圈留学生为被试,考察了不同文化背景中级水平留学生礼貌原则各准则的习得特点与规律。结果表明:(1)汉文化圈留学生对一致准则和同情准则的习得效果最好,损惠准则和谦逊准则次之,赞誉准则较弱;(2)欧美文化圈留学生对同情准则的习得效果最好,赞誉准则次之,损惠准则、谦逊准则和一致准则较弱:(3)汉文化圈和欧美文化圈中级水平留学生对同情准则的习得效果一样好,前者对损惠准则、谦逊准则和一致准则的习得效果优于后者,后者对赞誉准则的习得效果优于前者。根据实验结果,初步建构了不同文化圈留学生礼貌原则各准则的心理层级系统。

[中图分类号] H195.3 [文献标识码] A [文章编号] 1674-8174(2025)01-0105-11

1. 引言

在言语交际中,一定的语言结构及形式往往不能直接传递说话人的交际意图,听话人往往需要根据相关语境加以推理,从而获得超越字面意义的会话含意(冉永平,2006)。Grice(1975)认为,为了言语交际的顺利进行,双方必须共同遵循“合作”这一原则,具体包括质准则、量准则、关系准则和方式准则等4个;如果违反合作原则,则会产生会话含意;然而,他并没有阐述人们在言语交际中为什么会违反合作原则(Leech, 1983;周利娟、郭涛,2000;封宗信,2008)。

为了解决这一问题,Lakoff(1973)指出,在一些言语交际中,人们是出于“礼貌”才会违反合作原则的,具体表现为不强求于人、给对方留有余地、增进相互间的友情等特点。随后,Brown & Levinson(1978)从社会语言学角度发现并证明了礼貌现象普遍存在于各类言语交际中,认为礼貌本质上是人们维护面子的一种手段,并把礼貌分为积极礼貌和消极礼貌两类。

值得关注的是,Leech(1983)提出了言语交际中的礼貌原则,他认为礼貌是说话人在交际过程中违反会话原则的根源,礼貌原则和合作原则是言语交际顺利进行所必须遵循的两种基本原则,礼貌原则是对合作原则的补充和“拯救”;同时,他首次创造性地对礼貌原则进行了系统的分类,具体包括六条准则,分别是:得体准则(Tact maxim),即尽量让他人少吃亏,尽量让他人多得益;慷慨准则(generosity maxim),即尽量让自己少受惠,尽量让自己多吃亏;赞誉准则(approbation maxim),即尽量少贬低他人,尽量多赞誉他人;谦逊准则(modesty maxim),即尽量少赞誉自己,尽量多贬低自己;一致准则(agreement maxim),即尽量减少双方的分歧,尽量增加双方的一致;同情准则(sympathy maxim),即尽量减少双方的反感,尽量增加双方的同情。其中,得体准则和慷慨准则、赞誉准则和谦逊准则、一致准则和同情准则是同一范畴的两个方面(刘润清,1987;应国丽、周红,2009)。

随后,学者们对礼貌原则各准则的内涵和关系进行了分析与解读。何自然、冉永平(2009)认为:“各准则和次则并不是等同的,其中得体准则更具重要性,对言语交际中的会话行为具有更强的制约功能”。何兆熊(2000)对礼貌原则同一范畴两个次则的关系进行了细致的分析,他认为,得体准则和慷慨准则都牵涉自身和他人双方的动作与行为,受损与受惠成正比关系,己方受损越大他方受惠越大,反之亦然。按照“奥卡姆剃须刀”原理(如无必要勿增实体),将两个准则合并为一个准则,即损惠准则,Leech(1983)也认为这两个准则当初只是为理论陈述的需要而设,实际区别性不大。何兆熊(2000)还认为,赞誉准则和谦逊准则体现了交际双方的态度,虽然两者属于同一范畴,但不存在正比关系,对他人的赞誉或贬损并不必然构成对自身的贬损或赞扬,因此它们之间是彼此独立的;一致准则和同情准则的依据不同,不是同一范畴。总体看来,何兆熊(2000)将礼貌原则的6个准则简化为5个,即损惠准则、赞誉准则、谦逊准则、一致准则和同情准则。这种分类没有复叠现象,且具有操作性,本研究准备采用这一分类。

一些学者还考察了文化因素对礼貌原则的影响。顾曰国(1992)认为不同文化背景下礼貌原则的具体内涵有差异;何兆熊(2000)进一步认为,汉语文化中的礼貌指向理想的社会同一性,而欧美文化中的礼貌指向理想的个人自主性,这是中西方礼貌原则内涵差异的本质特征;李谨香(2011)认为,不同文化背景的个体在言语交际时采用的各个礼貌准则可能存在差异,比如东方文化背景的个体倾向于采用谦虚准则体现礼貌原则,而欧美文化背景的个体多数采用赞誉准则来实施礼貌行为。

礼貌现象普遍存在于言语交际中,学会运用礼貌原则地道地用汉语表达是留学生学习的重要内容,也是对外汉语教学的重点与难点(李军、薛秋宁,2007)。学术界对此进行了研究,吕俞辉(1999)的研究表明,文化是影响留学生语用偏误的重要因素;王磊(2013)采用问卷调查的实证方法进行了研究,结果表明,文化背景影响不同类型留学生对询问用语的礼貌程度的感知与学习。稍显遗憾的是,这些研究主要采用质性方法和问卷调查法考察了留学生礼貌原则的整体习得情况。质性方法的概化作用有限,没有经过标准化的自编问卷效度也不高,其结果解释力较弱;将礼貌原则作为整体忽视了具体准则的习得情况,不能反映礼貌原则习得的全貌;另外,也没有专门就某一类水平留学生礼貌原则的习得情况进行研究。

中级水平留学生是一种特殊的学习群体,是研究第二语言习得的重要对象(马燕华,2001;冯丽萍,2003;张金桥、王明月,2013;程燕、肖奚强、罗宇,2019;黄游霞,2020),他们具备有限的汉语语音、词汇和句法知识,也会接触一些言语交际情境下含有礼貌原则的句子,对礼貌原则各准则的习得可能会表现出不一样的特点。那么,中级水平留学生礼貌原则习得有何特点?具有重要性的得体准则(本文采用“损惠准则”这一说法)是否在所有的准则中习得效果最好?同一范畴的赞誉准则和谦逊准则的习得效果是否一样?一致准则和同情准则的习得效果是否有差异?不同文化背景中级水平留学生各个礼貌准则的习得表现出怎样的特点?这些都是很有趣的问题。近期,黄游霞(2020)对中级水平留学生基于礼貌原则的会话含意习得进行了初步的考察。然而,她的研究没有严格控制情境的常用性、词汇的熟悉度以及选项的字数,一定程度影响了实验效度;另外,该研究采用的是纸笔测试的形式,在数据方面只有正确率没有反应时,无法反映留学生学习礼貌原则各次则的认知竞争过程。因此,有一定的局限性。

鉴于此,本研究采用何兆熊(2000)的礼貌原则5准则分类系统,运用当代认知心理学的移动窗口技术和在线选择任务,以平均正确率及平均反应时作为习得情况的分析指标,系统考察中级水平留学生礼貌原则各准则的习得效果与差异。

本研究主要探讨以下问题:

(1)汉文化圈中级水平留学生礼貌原则习得有何特点?5个准则的习得是否有差异?

(2)欧美文化圈中级水平留学生礼貌原则习得有何特点?5个准则的习得是否有差异?

(3)中级水平留学生对礼貌原则下的损惠准则、赞誉准则、谦逊准则、一致准则和同情准则的习得是否存在跨文化差异?

2. 研究方法

2.1 被试

广州地区某两所高校的56名中级班留学生作为初选被试,参考鹿士义(2002),张金桥、曾毅平(2010),张金桥、张巧宏、胡小清(2023)的做法,中级水平留学生的界定标准为:通过HSK三四级考试,并且正式学习汉语时间为1-1.5年;同时,根据他们近期的汉语平均成绩,删除最高成绩和最低成绩各2名,最后52名中级水平留学生参加了正式实验,其中汉文化圈留学生(韩国12名、日本9名、越南5名,平均年龄为21.7岁)和欧美文化圈留学生(美国9名、英国7名、意大利6名、俄罗斯4名,平均年龄为23.1岁)各26名。

2.2 实验材料编制与评定

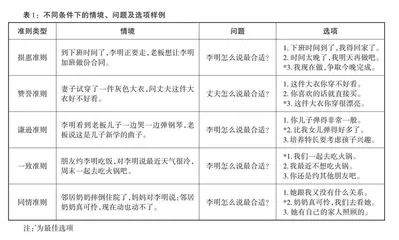

首先,参考赵瑾(2014)、黄游霞(2020)研究中的相关例子,并结合汉语教学与交际的实际情况,自编了一些样例,共设置了25个交际情境,涉及损惠准则、赞誉准则、谦逊准则、一致准则和同情准则的情境各5个,每个情境下设置了1个问题和3个选项(仅有1个最佳选项),5类准则间的选项字数以及每个问题的3个选项间字数均做了大体控制。

接着,参照范香娟(2017)的做法,选择27名中国大学生对本实验中25个情景的常用性进行了里克特5度量表评定(1代表不常出现,5表示经常出现),同时调查了他们对情境中礼貌原则各准则的选择作答情况。删除常用性低且正确率低于80%的5个情境(每条准则各1个)。剩余的20个情境的常用性评定为4.25,正确率为92.8%。正式材料中5类准则间选项的平均字数分别为11.08、10.17、10.00、10.08、10.17,差异不显著,p>0.05;3个选项的平均字数分别为10.15、10.35、10.4,差异也不显著,p>0.05。

最后,请来自同一群体但不参加正式实验的10名中级水平留学生对实验材料中的词汇熟悉度进行了评定(1表示最不熟悉,5表示最熟悉),评定结果为4.32。表1列出了本研究的正式材料的部分例子。

另外,还设置了20个题目(每个题目含3个选项)作为填充项,避免被试产生练习效应。填充项与正式实验材料的题型相似、词汇和句法难度相当、选项字数大体一致,其成绩不计分。

2.3 实验设计

本研究采用2×5混合实验设计。被试类型为被试间因素,包括汉文化圈和欧美文化圈2个水平,准则类型为被试内因素,包括损惠准则、赞誉准则、谦逊准则、一致准则和同情准则等5个水平。因变量是每种条件下的平均正确率及平均反应时。

2.4 实验过程

2.4.1 学习阶段

正式实验前要求被试学习并掌握各选项的意思。具体做法是,被试学习正式实验中的60个选项,结束后立即进行测试,确保被试理解选项意思。以损惠准则某一题的3个选项为例,见表2。

2.4.2 实验阶段

学习阶段结束后,进入实验阶段。实验阶段包括练习阶段和正式阶段。练习阶段与正式阶段的程序相同,但题目不同,共设有5题,可以重复练习,直到被试熟悉程序。

正式实验:刺激的呈现和数据的收集均在E-prime 2.0软件完成。实验刺激的呈现序列参考张金桥等(2023)的做法,具体如下:首先屏幕中央出现500ms的注视点“+”,注视点消失后呈现情境句(到下班时间了,李明正要走,老板想让李明加班做份合同),阅读后按空格键,情境句消失问题句呈现(李明怎么说最合适),阅读后继续按空格键,问题句消失,屏幕中间以随机方式同时呈现3个选项(下班时间到了,我得回家了;时间太晚了,我明天再做吧;我现在做,争取今晚完成),要求被试迅速选择最佳选项,其中选项序号1、2、3分别对应键盘上的数字键1、2、3,记录选择最佳选项的比率及反应时。完成后自动呈现下一个句子。若被试未在4000ms内作出反应,则自动跳到下一题。整个实验持续8-12分钟,实验结束后被试得到少许报酬。

3. 实验结果

剔除未完成实验任务的被试3名,其中汉文化圈1名、欧美文化圈2名。同时删除正确率和反应时在±3个标准差以外的数据(占总数据的2.14%)。表3记录了49名中级水平留学生礼貌原则各准则的平均正确率和平均反应时。在以下处理中,F1、t1指以被试为随机误差的推论统计值,F2、t2指以项目为随机误差的推论统计值。

对表3中的正确率数据进行方差分析。结果表现,被试类型的主效应达边缘性显著水平,F1(1,47)=4.24,p=0.060,F2(1,38)=4.37,p=0.075,汉文化圈留学生的正确率(68.61%)略高于欧美文化圈(61.07%);准则类型的主效应十分显著,F1(4,44)=98.67,p<0.001,F2(4,35)=27.23,p<0.001,事后LSD检验表明,同情准则的正确率(79.62%)远远高于其它准则(ps<0.001),其它各准则正确率两两间无差异(ps>0.05);被试类型和准则类型交互作用也十分显著,F1(4,44)=56.01,p<0.001,F2(4,35)=29.32,p<0.001。

根据本研究目的,分别对正确率数据从两个方向进行了简单效应检验。