东干语语言传承断裂表征及归因研究

作者: 闫丽 吴勇毅

[摘 要] 东干语作为一种跨境汉语方言,已在境外生存了140多年,日渐濒危。本研究运用Python编程语言构建了东干人口语语料库,并进行语料分析,揭示了东干语在不同代际间的使用差异,结果表明,中老年群体在日常生活中较多使用东干语,而青少年群体则普遍转用俄语,且老、中、青三代均存在不同程度的语码转换现象。利用NVivo12.0对东干语传承断裂的影响因素进行质性分析,识别出六个主要的内外部影响因素,包括东干语的社会功能受限、东干语自身发展停滞、东干人的语言认同降低、东干语的教学萎缩、资金支持匮乏以及语言文化激励机制的消减等。这些因素在政治、语言和经济三大维度的相互作用下,共同构成了东干语传承断裂的复杂成因。

[中图分类号] H195.3 [文献标识码] A [文章编号] 1674-8174(2025)01-0116-11

1. 引言

汉语/中文拥有多种方言,不仅是海外华侨华人使用的一种重要的交际工具,也是传承祖(籍)国历史文化的载体。1924年,苏联在进行民族划界、民族识别时,将清末同治年间迁徙到俄国境内的陕甘宁回族后裔定名为东干族,将其使用的语言西北汉语方言称为东干语。学界普遍认为它是中国陕甘地区汉语方言的域外变体,较好地保留了汉语方言的本质特点。苏联解体后,东干人成为“一带一路”沿线中亚吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦国家的主体民族之一,也是中亚唯一以汉语西北方言为主要传承语的跨境移民群体。对东干族的语言以及语言传承的探究,不仅能够揭示其语言发展和变化的轨迹,还能够洞察该族群真实的价值观念、情感态度和思维方式。本文以吉尔吉斯斯坦东干人聚居村Александровкa(亚历山德罗夫卡)的东干人为个案,就目前东干人的语言传承断裂现象及其成因进行探讨。

2. 东干语的传承研究

自20世纪40年代起,东干语的研究便受到了国际学术界的广泛关注,尤其是苏联、俄罗斯、日本、澳大利亚、德国、奥地利、芬兰、挪威等国的学者。其中,苏联汉学家А. H. ДРАГУНОВ(龙果夫)是该领域的杰出代表。我国东干学的研究起步于20世纪90年代,以中央民族大学“东干学研究所”的成立为标志。根据知网数据,近20年来,东干语研究呈现上升趋势,其中“传承”和“认同”成为研究的高频词,显示出这一领域受到了国内学者的普遍和持续关注,成为一个前沿性的热点问题,具有较大的研究拓展空间。

Baker(2011)从代际传播的角度对语言传承进行了定义,指出语言传承是语言在家族和社会中的持续传递。国内学者则进一步强调,语言传承的核心在于确保族群的母语在不同代际间得以保持和传递,从而避免语言的消失和断层(戴庆厦,2017;周庆生,2018)。东干语作为一种跨境汉语西北方言,在中亚东干人中已有超过一个世纪的传承历史。苏联解体后,国内有学者通过对不同时段东干人的语言使用情况进行田野调查,记录和描写了东干语传承从“顺畅”到“中断”的变化脉络。

2.1 群体认同度高,代际传承“顺畅”

王国杰等(2005)在20世纪90年代两赴中亚,对中亚楚河两岸10多个陕甘回民乡庄进行过田野调查,发现东干人的寻根性和东干语言文化认同感很强。东干人如此完整地保存了陕甘方言土语(西北方言),如此珍惜母语乡音,在世界侨民史上也属罕见。东干人均为双语或多语者,东干语的使用和认同存在地域、年龄、性别差异;聚居地的东干人语言保护意识较强,为了保持自己的语言采取了多种措施,如创制了东干语文字,创办了报纸,出版了书籍,学校开设了东干语课程等。尽管面临师资培训和经费不足、东干语内部发展出许多混合词(不同语言混合而成的合成词,例如:东干语+俄语<开汽车>:吆<东干语“赶”>+машина<俄语“汽车”>;突厥语+东干语<黑湖>:Кара<突厥语“黑”>+湖<东干语>;俄语+东干语<雪地胎>:Зимний<俄语“冬天的”>+轱辘<东干语“轮胎”>)和借词、小部分人语言态度发生转变等挑战,但通过东干人自身努力,如集体经费筹集等,东干人的祖语传承并没有发生中断。(丁宏,1998)。超过90%的东干人仍居住在一些乡庄中,因此至今仍然保留着自己的语言——汉语陕西话和甘肃话,同时也保持着本民族的传统饮食习惯、宗教信仰和其他习俗(胡振华,1999)。东干语得以保留的主要原因有三点:首先,东干族具有强烈的民族归属感和认同感;其次,他们的语言具有历史性的传承价值,口口相传,世代相承;最后,他们坚持双语互补策略,利用其他语言弥补母语功能的不足,使得母语得以在一定的环境中继续使用并生存下去(苗东霞,2008)。

东干文学中包含了中国文学传承与变异的生动实例,体现了中国西北民俗在中亚地区的延伸(常文昌等,2011)。东干人长期保持并维系着从中国带来的风俗习惯、戏曲艺术、歌舞民谣、传统服饰以及女红手工等物质和非物质文化形态(王建新,2012)。东干语作为家庭和社区的主要用语,可以被视为语言传承“畅通”的典型案例。其传承路径包括纵向的家庭代际传承(时间)和横向的社区、学校、广播、报刊、文学作品等传播(空间),以及东干人对语言态度和认同的心理传承(周庆生,2018、2020)。

2.2 语言变异与转用,东干语趋于濒危

尽管东干人坚守自己的语言,但在由单语民族向双语民族转变的过程中,出现了语言传承中断的现象。以吉尔吉斯斯坦南部奥什地区和散居城市的东干人为典型例子,据2000年吉尔吉斯斯坦国家统计局发布的最新数据显示,在15岁以上的东干人中,有3%的人群将俄语或其他民族语言视为自己的母语①,这揭示了东干语出现的代际断层现象。随着俄语教育的普及、吉尔吉斯语作为国语地位的强化,东干语面临发展危机,按照濒危语言的评定标准(Fishman,1991),东干语正处于语言转用的中后期阶段。由于师资和教材等原因,在吉尔吉斯斯坦11所开设东干语的学校中东干语课程已经名存实亡。中亚地区的经济和政治因素对东干语的发展也产生了很大影响,使得东干人东干语知识积累和使用越来越困难,其前景和发展问题尚不明晰(丁宏,2007)。

导致东干语濒危的原因有很多,多语环境、语言地位、异族通婚、语言态度以及语言政策的限制等都是导致东干人逐渐放弃使用东干语的原因,尤其是受到语言政策的影响(比如吉尔吉斯语作为国语地位的强化);科学技术的发展和全球现代化的进程使得本就处于边缘地位的东干语更趋濒危,而语言的接触(主要是与俄语和突厥语)和融合又加速了东干语的变异,间接助推了东干语濒危的走向。随着时间的流逝,东干语已经成为一种濒危语言,正在消亡(林涛,2017、2018)。

语言变异的成因具有多样性,既包括语言结构自身的内在演变,也涵盖社会、文化、历史、心理等外部因素的综合作用。这些因素的影响最终都会反映在语言结构和功能的改变上。语言接触作为一种外部力量,对语言产生深刻影响,促使其发生变异。近年来,东干语因语言接触所带来的传承问题逐渐显现,并引起了学术界的广泛关注。学者们从多个维度,如语言环境、语言意识、语言教学、语言政治等,对影响东干语传承的多种因素进行了深入剖析,并据此构建了东干语的传承模式(周庆生,2020)。然而,尽管已有研究触及了影响东干语传承不畅的某些主客观原因,但东干语成为濒危语言已是不争的事实,其代际断裂的表征和动因问题,亟待进行更为深入和系统的探讨。

3. 语料库构建及东干语传承断裂表征

语料库在语言研究中至关重要,其基本功能是提供丰富而真实的语言材料,并为研究提供精确的数据支持。东干语作为一种族内交际语言,其传承和使用主要依赖于家庭、社区及非正式场合的交流。鉴于此,构建一个能够全面反映东干人口语特征的语料库,以探讨东干语在不同语域下的代际口语互动特点及其传承表征尤为关键。本研究采用Python编程语言,自主开发了语料库,该库全面覆盖了东干人口语的特征,并包含了不同语域和代际互动的特点,为深入分析东干语的使用状况和揭示其代际传承的表征提供了数据支持。

3.1 东干人口语语料库的构建

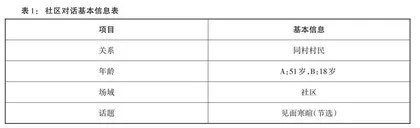

东干人口语语料库建设历时18个月,于吉尔吉斯斯坦东干人聚居村Александровкa(亚历山德罗夫卡)的多个场域录音,涵盖家庭、社区、学校、市场、医院、婚礼现场、餐厅等七大场域,共计340次,时长96小时,转写语料达89.3127万字。语料源自东干人自然会话,含日常口语、社交软件语音及半结构化访谈三类。语料库数据由元数据和语料本身构成,元数据详述来源、主题、字数及背景信息(民族、性别、年龄、职业、语言能力、教育背景)等语料特性。语料信息需要通过标注获得。

语料库分为音频、文本、数据三个子库。音频库通过选定代表性录音人,于不同语域采集录制,分类编号构成语音素材库。文本库基于音频库,设录音转写、翻译及编码三个下位库。数据库则在文本库基础上,运用Python及其他软件处理中文Unicode文本数据,构建信息数据库。

3.2 东干人的语言选择

吉尔吉斯斯坦的多语环境,为东干人提供了一定的语言选择空间。据语料库的语料显示,东干人基本上都是操俄语和东干语两种语言的双语者,日常交际通常主要使用俄语、东干语、东干语混俄语、俄语混东干语四种语言形式①。东干人在语言使用过程中的语言选择取向无疑反映了东干人的语言能力及东干语的传承情况。本研究将基于“东干人自然口语语料库”数据,通过考察不同年龄、不同场域下的语言使用情况,了解东干人的实际语言能力及语言使用的整体现状。

3.2.1 语言类型的选择

自然口语语料库共有38851条语料,其中俄语语料数量最多,有14829条;其次是东干语混俄语语料,有11701条;东干语语料有9670条;俄语混东干语语料最少,仅有2651条。数据显示:

第一,东干人在总体语言类型选择上的频率高低次序为:俄语(38.2%)>东干语混俄语(30.1%)>东干语(24.9%)>俄语混东干语(6.8%)。频率是指某一语言形式在语料库中出现的频次①与整个语料库中该语言形式总频次的比值,它反映了该语言形式在语料库中的基本分布情况。

第二,语码转换中的语言选择受到多种因素的影响,包括语言水平、语境提示和监察能力等(Meuter,2005:349-370)。这意味着,在双语者的言语产出过程中,词汇提取机制可能与双语者的两种语言流畅程度、语言习得次序、语言使用习惯,以及认知资源的分配等密切相关。在语料库中,东干语混俄语和俄语混东干语的出现表明,双语语料中的类型划分主要受到说话人双语能力均衡性的影响。由于东干语混俄语的频率高于俄语混东干语,据此可以推断,东干人的俄语语言能力高于其东干语的语言能力。

第三,东干语与俄语的混合形式出现,是两种语言形式自然接触后互相影响的结果。考虑到俄语作为中亚地区的通用语,属于强势语言,而东干语作为少数群体语言,属于弱势语言,因此,俄语对东干语的影响应该大于东干语对俄语的影响。这也是东干语混俄语(30.1%)的频率远高于俄语混东干语(6.8%)的原因之一。

3.2.2 代际间的语言选择

本研究的语料库中共有162名言语交际者,构成了一个社交网络。依据世界卫生组织对年龄的划分标准,将这些言语交际者分为四个年龄组:15-24岁为少年组,25-44岁为青年组,45-59岁为中年组,60岁及以上为老年组,他们代表了不同的代际。研究数据显示了各年龄组在语言选择上的频次分布,具体如下:

少年组(15-24岁):俄语(44.1%)>东干语(占26.6%)>东干语混俄语(占21.6%)>俄语混东干语(占6.9%);

青年组(25-44岁):东干语混俄语(38.0%)>俄语(29.3%)>东干语(22.9%)>俄语混东干语(8.2%);

中年组(45-59岁):俄语(39.5%)>东干语混俄语(29.3%)>东干语(24.0%)>俄语混东干语(5.8%)。