中国女性,三次攀登

作者: 董可馨

30岁的晓丹,自小离开家乡,辗转于不同城市读书、工作,独自生活。她的妈妈已退休,退休前半生都在老家的国营厂工作。以国营厂为中心的社区囊括医院、学校、幼儿园、餐馆、市场,她和厂里的人是同事、是邻居,也是朋友。晓丹的外婆一辈子操持家务,生了8个孩子,几乎未离开过家。曾祖母生了12个孩子,因为医疗条件太差,其中一多半早夭。高祖母生了13个孩子,最后只活下来一个。

这个家族五代女性的命运,几乎是百年来中国女性的缩影。自清末,无数女性在命运的洪流中完成了一次又一次惊险的跳跃,那些从零开始的“第一次”雕刻了女性历史的轨迹:1897年,第一个女学会成立,旨在提倡女性教育、推动男女平等、改善女性地位;1906年,第一个官办女子师范学堂成立,教授美术、音乐、数学、地理、历史、体育、教育学、心理学;1920年,第一次男女可以同校,北京大学招收了9名女学生;1928年,第一所助产学校成立,培养专业助产士,改善妇幼健康;1931年苏维埃婚姻条例中第一次明确“男女平等,一夫一妻,婚姻自主”;1950年土地改革法,第一次以法律的形式明确妇女拥有分配土地的权利;1953年选举法,确认女性获得普选权。

中国女性,从无主体到有主体、无地位到有地位、无权力到有权力,是一百年来中国大地上发生的最深刻变化,它伴随着中国社会结构的颠覆和重建。从民国建立到五四运动,从解放区到共和国,再至此时此地正在发生的,女性的命运随着国家的命运起伏演变,一浪接一浪,向前奔涌。

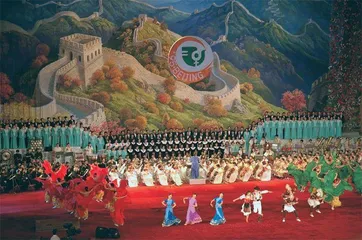

今年恰逢北京妇女大会30周年。1995年,联合国第四次世界妇女大会在北京召开,大会通过了《北京宣言》和《行动纲领》,标志着中国积极参与全球女性事业,推动女性政治权利的进步。以此为节点,书写女性,正合时宜。

第一次:女性诞生

回望女性还不曾拥有自己名字的历史前夜,法国哲学家波伏娃的话语几乎完全贴合东方土地上她们的生命经验:人们将女人关闭在厨房里或者闺房内,却惊奇于她的视野有限;人们折断了她的翅膀,却哀叹她不会飞翔。但愿人们给她开放未来,她就再也不会被迫待在目前。妇女受压迫源于她的他者性质,她作为对象的意义是被决定的。如果妇女要成为自我、主体,她必须像男人一样超越所有那些限定她存在的定义、标签和本质。

中国的女性第一次改变被动处境,始自清王朝的倾覆。辛亥革命有别于以往的改朝换代,因为这一次,中国真正面临总体性的危机,由战争的屡次失败,而导致政治—文化在西方面前彻底失去自信,社会危机层叠累加,中华文明的制度核心,即以父权—君权为核心的礼教崩溃散落,高高在上的君权首先跌落泥地,而托起那君权的无数父权也一并四面楚歌。千百年来,躲藏、掩盖、压抑在父权下的女性,找到了各种缝隙,惊觉自己竟也可以作为独立的人有自己的思想与行动,并一起参与到解构封建君权与父权的历史潮流中。

中国最早的一批女校在社会的缝隙中生长,最早一批敢于不缠足的女性放开了自己的双脚,最早的关于女性权利的思想在报刊上传播,维新派与革命派在对国家危机的解救中,看到、发现并争取了女性的力量。

高高在上的君权首先跌落泥地,而托起那君权的无数父权也一并四面楚歌。千百年来,躲藏、掩盖、压抑在父权下的女性,找到了各种缝隙,惊觉自己竟也可以作为独立的人有自己的思想与行动。

早于1902年,马君武翻译了斯宾塞的《社会静力学》第十六章,将其命名为《女权篇》,其内容为“男女之权,无有高下。夫女之为人,与男无异。女之智识、道德、体力,皆与男等。故女之权利,亦当与男同。女之权利,乃天赋之权,非他人所能剥夺。女之地位,乃文明之标志。女之地位高,则其国文明;女之地位低,则其国野蛮。女之教育,乃女权之基础。女无教育,则无智识,无智识则无权利。女之政治权,乃女权之要。女无政治权,则无公权,无公权则无自由”,进步意义明显。

民国建立,君权既倒,中华文明所面临的总体性危机,却没有随之解除,反而由于帝制的反复、一战后外交的失败,在社会心理层面加剧了危机感,以至于五四时期,终于由学生而起,在知识分子和文化界掀起全面的反传统运动。

“冲决一切网罗。”五四先贤宣扬将个人从儒家道德的秩序中解放出来,在心理上重新掌握对自己的支配权。他不再是父亲的儿子、君主的奴隶,他只是他自己,是一个有“独立之人格、自由之思想”的个体;而她,也不是父亲的女儿、连名字也没有的附属、某个性别背后的无闻角色。

对于男性,五四运动是要弑文化上的父,对于女性,炮火则聚焦于家庭。

漫长的、极不平等的历史,如同噩梦般让女性在无数次回望时冷汗直流:她从出生起的所有行为举止的规约、对她的贞操品行的极端要求,几乎将她圈定为一个在家庭中工具化的存在,她如果能顺利出生不被杀掉,出嫁前会由父亲支配,出嫁后由丈夫支配,她完全封闭在家庭的空间中,压抑在父权和夫权之下。她自己的意志无关紧要,她的脚——那个被称为三寸金莲的脚,是她的象征和门面,要在极其幼年的时候,就被长年包裹起来,使之畸化,使之变形,使之配合男性的审美。

作为男性可以有“为天地立心、为生民立命、为往圣继绝学、为万世开太平”的雄心壮志,但是作为女性,她的意志、她的故事、她的生命消失于历史的深渊,她作为人的全部尊严和资格,取决于她的父和夫。而女性自己也内化了这种秩序,一代又一代狠心的母亲给哭闹的女儿缠上小脚,说服她们听从夫家的一切安排。至于近代,当废缠足终于自上而下启动,从1902年清政府颁布《劝禁缠足章程》、1905年《禁止缠足令》,乃至1912年民国《劝禁缠足令》、1928年《禁止缠足条例》,这段残酷、残忍的历史,历经半个多世纪而不曾完全终结。

难以放开的裹脚布遍布社会人心。近代女性活动家谢长达1906年在苏州创办正达女校,呕心沥血,四处招收女学生,第一期只招来五人。更有早觉醒者,追随个人志向,出去工作,如越剧表演艺术家袁雪芬,萌生了去唱越剧的想法后,被家里认为是去做旧社会下贱的职业。

《玩偶之家》里的娜拉,这个欧洲故事里勇敢出走的女性,在遥远中国得到共鸣和回响,成为近代中国极有代表性的文学意象。北京大学中文系教授戴锦华发现了中国语境中对娜拉的误读或改写,娜拉在原著中反抗夫权,在中国则是反抗父权,她鼓舞了众多女性决绝地走出父的家庭,但出走后的娜拉们,通过结婚又走入夫家。她们的自由是自由地通向恋爱和婚姻,她们还难以预知通向的婚姻并不意味着自由。

在现实中,饰演娜拉的演员王苹,为隐藏自己演戏而改名,出名后反被学校开除,在家中受尽责骂。“默片时代的电影皇后”阮玲玉,演艺生涯已成传奇,但在两个男人的拉扯间,不堪社会舆论和情感困扰,悲剧般陨落。

最早出走的女性最有可能磕碰得遍体鳞伤,但也是她们,迈出了历史性的一步,使自己终于可以和男人们一样,去做那千百年来都不被允许做的事,去参加女兵——而不必像花木兰那样女扮男装,也终于获得了初步的生理权、工作权、受教育权。

北京大学中文系教授戴锦华发现了中国语境中对娜拉的误读或改写,娜拉在原著中反抗夫权,在中国则是反抗父权,她鼓舞了众多女性决绝地走出父的家庭,但出走后的娜拉们,通过结婚又走入夫家。

而现代意义上的女作家,也在这一时期诞生。从庐隐到冯沅君、萧红、丁玲,她们的小说追求个性解放、表现爱情自由与封建礼教的冲突、人生价值与社会现实的矛盾,书写女性的苦难与觉醒、不甘和抗争,这也是第一次,女性开始有主体意识地书写自己的悲喜故事。

第二次:半边天

解放战争后,中国共产党取得了全国性政权,开启了人民当家作主的全新的历史时期。社会主义共和国的人民平等包括一切非敌人的男男女女。这种平等,阳光普照地消弭了男性与女性之间的阴影,也消弭了精英与大众、富豪与赤贫者、个体与集体的界限。在统合一切的新秩序下,劳动女性和男性一样,是社会主义的建设者,也承担着不输于男性的工作任务,获得了和男性一样的政治价值。

社会主义的经典文艺作品如电影《五朵金花》,描绘了五位在农业生产中担任社长、养猪能手、积肥模范、炼钢厂金花的劳动女性;小说《如愿》,塑造了一个人到中年不愿在家照顾孙辈的、坚持进工厂为国家建设贡献力量的大妈形象;连环画《妇女主任》,表现基层妇女干部如何在乡村推动社会变革,组织生产活动;延安时期的秧歌剧《王二小开荒》,旨在宣传男女平等参与生产劳动,故事中,15岁的女儿打着赤脚,每天开荒劳作,被边区政府授予“父女劳动英雄”的称号;电影《李双双》中,农村妇女李双双在集体劳动中推动生产改革,关心集体事业和人民公社利益,敢于向有损于公社利益的各种现象作斗争,也是“劳动妇女当家作主”的典型。

这些文学角色已表明,在新的政权下,一种全新的女性形象——光荣积极伟大的劳动妇女,充满力量,和男人一样。与此同时,妇女作为“半边天”的价值得到国家意志的确认。1956年5月16日《人民日报》在《保护农村妇女儿童》的头条文章中引用湖南俗语“妇女是半边天”,强调妇女在农业合作化中的重要作用,而后这句话被屡次提及。1960年,时任共青团中央第一书记胡耀邦在纪念三八妇女节时称赞:“我国妇女力量大无边,顶着整个伟大事业半边天。”1964年7月10日,《人民日报》以《“妇女能顶半边天”》为题发表文章。“半边天”的表述经过不断的国家意志化,成为重要的政治号召。

社会主义政权下,女性承担着反剥削、反异化、反资本主义道德的期待,那些在资本主义社会中可被接受的劳动形式,都在改造中,使女性获得新生。典型如妓女,将性与身体工具化,变为满足男性需求的商品,以获取商业报酬。在民国时期,妓女这一职业是合法的,尽管需要领取执照,接受政府监管,她们数量甚巨。但在新政权下,妓院被取缔,从业者被解救,政府设立了生产教养院,对妓女进行阶级教育和劳动技能培训,为她们治疗疾病,将她们安排到工厂工作。

更普遍的劳动场所——国营厂,以及以国营厂为中心建造的生活社区,也部分承担了公共养育的职能,相对于资本主义生产方式下人的市场化、个体化的“分裂”状态,社会主义社区下所有人更平等而“完整”地工作生活。与此同时,法律政策终于明确了“婚姻自主”“同工同酬”的基本原则。1950年的婚姻法写明“婚姻自由、一夫一妻、男女平等”;1978年《宪法》规定“男女同工同酬”,1994年劳动法进一步明确。并且,重要的是,在全国性的统一政权下,这些法律法规得到了相较于民国时期更彻底的贯彻执行。

社会主义政权下,女性承担着反剥削、反异化、反资本主义道德的期待,那些在资本主义社会中可被接受的劳动形式,都在改造中,使女性获得新生。

女性们也广泛参与了新政权下基层的动员、组织和治理工作,甚至开始担任国家领导人——担任中央人民政府副主席的宋庆龄,担任全国人大常委会副委员长的蔡畅、邓颖超、严隽琪、史良,担任全国政协副主席的何香凝、林文漪、李德全,担任副总理的吴桂贤、陈慕华、吴仪、刘延东。

在政治参与上,共和国相较于民国时期,的确向上迈出重要一步。民国初建时,女性对参政权提出了明确要求,秋瑾的战友、中国同盟会的第一个女会员、女子北伐队首任队长唐群英,曾就中华民国临时参议院的《临时约法》中并未明确提及“男女平权”而向孙中山和临时参议院多次上书,但没有得到回应。1912年3月,唐群英和20多名女界代表,冲进议会现场,要求审议妇女参政权,有男议员以女子没有国家思想和政治能力拒绝,事情在当时引起轰动。