从青铜铭文看晋国早期历史

作者: 冯倩 杨莉“一部春秋史,半部晋国史”。晋国是两周时期的诸侯大国,它起源于叔虞封唐,鼎盛于文公称霸,结束于韩、赵、魏三家分晋,立国660余年。其间发生了许多足以影响中华文明进程的大事,如文侯勤王、曲沃代翼、践土会盟等,其孕育的晋文化不仅奠定了山西历史文化的基石,对华夏文明也产生了深远的影响。然而,就是这样一个强大的晋国,世人对它的了解并不全面。人们只知晋文公重耳,却鲜少有人知道开国始祖唐叔虞;都知道晋献公继文绍武、开疆拓土,却不知晋献侯随王出征、建功立业。这主要是因为晋国早期的历史在史籍中记载较少,即使有记载,也多为后人写前朝事,有许多模糊不清的地方。我们想要看清历史的全貌,就必须搜集更多的资料。20世纪90年代,在山西南部发现了晋国早期国君墓葬群,出土大量带有铭文的青铜器,随着铭文的破译,这些地下资料与史籍资料相印证,使晋国早期的历史更清晰、更明朗。

叔虞始封

唐叔虞是晋国的开国始祖,他的父亲是赫赫有名的周武王,哥哥是周成王。周王朝建国之初,为了巩固统治,实行分封制。唐地被平叛之后,急需一人管理,周成王便把弟弟叔虞分封到唐地。叔虞到唐地后,实行“启以夏政,疆以戎索”的基本国策,因时、因俗而治,兴修水利,鼓励民众发展农牧业。第二年天降祥瑞,唐地田野里长出了“异母同颖”的高产农作物——嘉禾。叔虞挑选肥硕的嘉禾献给哥哥周成王,得到了周成王的嘉奖,留下了“唐献嘉禾”的典故。

叔虞方鼎 晋侯墓地中发现了叔虞的儿子燮父的墓葬,墓中有一件方鼎,出土时已破碎,为盗墓爆破所致。这件器皿器型方正,四角和每个侧面中部都有扉棱,侧面饰云雷纹为底的兽面纹,被断定为西周早期的器皿。鼎内一侧腹部铸有铭文,共8行48字。因为其中有“叔虞”二字,被命名为“叔虞方鼎”。参考李伯谦先生《叔虞方鼎铭文考释》一文,可知铭文内容为:某年十四月,王在成周举行祭祀大典,仪式结束之后,王会见叔虞,并赏赐了华服、车、马、朋、贝等物,叔虞为了纪念此事,称颂王的美德,便铸造了这件鼎以志万年不忘。铭文中的叔虞应为晋国的始祖唐叔虞,其所对应的王应为周成王。

铭文中的某年十四月,乍一看不符合常规,实则是因为古代历法采用阴阳合历,即太阳历与月亮历相结合。月亮历的周期比太阳历每年短了约11天,为了使其大致相等,与自然季节更吻合,古人采用年终置闰的方法。十四月的出现并非孤例,殷墟甲骨文和商代铜器铭文中也曾出现。

叔虞方鼎是迄今所知唯一一件唐叔虞自做铜器。其所记载的事件说明了周成王对叔虞的看重,叔虞是周王室忠诚的拥护者,不仅反映了西周初年的政治制度和礼乐文化,还揭示了当时的历法制度,是研究晋国早期历史的重要资料,具有极高的科研价值。

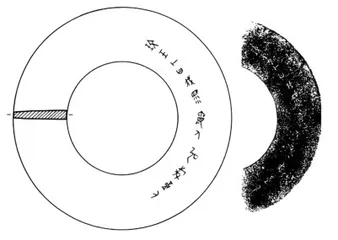

文王玉环 文王玉环出土于晋国第七位国君献侯夫人的墓葬,表面呈灰白色,没有纹饰,质地比较软,现藏于山西博物院。玉环一面刻有12个文字,李学勤先生释读为:“文王卜曰我眔唐人弘战贾人。”意思是说:文王卜了一卦,内容是我联合唐国与贾国大战一场,能胜利吗?唐国应为叔虞始封之地,贾国是周代的姬姓诸侯国,在今天山西襄汾县以东。联合唐人与贾国开战,说明唐国在贾国附近,这是唐国始封地的重要证据,也是文王时期早已失传的一段历史。

燮父改晋

燮父是晋国的第一位国君。晋侯墓地114号墓葬被普遍认定为是他的墓葬。该墓葬于2000年底开始发掘,发掘时已经被盗。盗洞超过墓室1.8米,呈椭圆形,在墓室中部偏北,盗墓贼采用爆破方式,致使墓中大量青铜器破碎。经过漫长的修复,其中两件铜器倍受瞩目,一件是前文提到的叔虞方鼎,另一件便是今天山西博物院的镇院之宝——晋侯鸟尊。

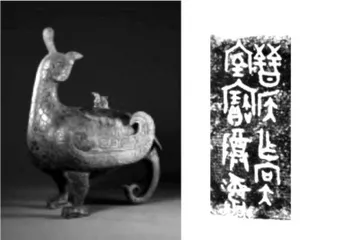

晋侯鸟尊 鸟尊整体是一只大凤鸟的造型,它高冠直立,回首张望,喙部微微内卷。与大凤鸟相对的是一只小凤鸟,小凤鸟巧妙地形成了整个器身的捉手。在鸟尊的尾部有一只可爱的大象:凤鸟的尾羽下卷形成大象的面部,羽翼上扬是大象的耳朵,大象的鼻子内卷,与凤鸟的双足构成了三点支撑,保证了器物的稳定性。凤鸟寓意天下太平,大象有江山稳固之意,凤鸟与大象完美结合,又有吉祥如意之意。鸟尊通体布满了精美的纹饰,有鳞纹、羽翎纹、卷云纹等。鸟尊盖子内侧和腹内底部有两处相同的铭文:“晋侯乍向太室宝尊彝。”《史记·晋世家》中记载“唐叔子燮,是为晋侯。”这两处的晋侯都应指叔虞的儿子燮父。鸟尊铭文意思为“晋侯燮父向太庙祭祀的一件尊贵的彝器”。鸟尊是晋侯燮父的自做之器,铭文中的“晋”字是目前出土的青铜器铭文中最早的一个晋字,也是山西简称“晋”源头,意义非凡。

覐公簋 燮父把父亲叔虞时期的国号唐改为晋,为什么要改国号呢?史籍中有不同的说法:一是晋水说。《汉书·地理志》中记载:“唐南有晋水,叔虞子燮为晋侯,是燮以晋水改为晋侯。”意思是燮父继位后,因国都旁有晋水,因而改唐为晋。二是晋升说。西周时期书写篆体字,篆体的“晋”字上部像两只方向朝下的箭头,下部是一个“日”字,表示箭追逐太阳,有上进、进取之意,寓意国势蒸蒸日上。因为“晋”字寓意很好,所以改唐为晋。三是王命说。这种说法跟一件器皿——覐公簋有关,2007年藏于香港私人收藏家处西周早期的覐公簋面世,腹内底部有铭文4行22字:“覐公作妻姚簋遘于王命易(唐)伯侯于晋唯王廿又八祀。”意思是王二十八年,有位大臣覐公,给自己的妻子姚氏铸簋,适逢周天子批准唐改国号为晋,并且把伯爵提升为侯爵一事。这是目前发现唯一一件记载晋国早期历史的铜器。也正是因为这件铜器的出现,大家对燮父改晋有了新的认识:因为唐地临近晋水,“晋”字又有上进、进取之意,燮父便驰书上报周天子想把国号由唐改晋,得到周天子的批准。晋这一国号从燮父改晋到三家分晋,一直沿用了660多年。

献侯东征

晋献侯是晋国的第七位国君,史籍中关于他的记载少之又少。只有“司徒生献侯稣”“献侯十一年卒”等寥寥数字,他一生的功过我们无从考证。直到晋侯墓地8号墓的发现发掘,晋侯稣鼎、晋侯稣钟相继面世,才使得晋献侯的形象逐渐丰满起来。

晋侯稣鼎 晋侯稣鼎共由5件组成,形制、纹饰均相同,大小相次,为列鼎,是国君权力的象征。现分别馆藏于上海博物馆和晋国博物馆。鼎内壁铸有13字铭文:“晋侯稣作宝尊鼎其万年永宝用。”铭文中的“稣”字与史籍资料中记载的晋国的第七位国君献侯“稣”之名完全吻合,证实了墓主人就是晋国的第七位国君献侯稣。晋侯稣鼎是断定晋侯墓地年代和研究晋侯墓地排列顺序的重要依据,同时为西周列王编年课题的解决提供了支撑。

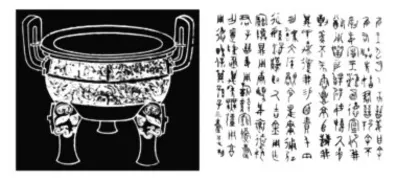

晋侯稣钟 相比较晋侯稣鼎13字的铭文,晋侯稣钟上錾刻的355字铭文能更好地反映晋侯稣的过往。晋侯稣钟共由16枚甬钟组成,每件钟钲部位置刻有铭文,前后连贯,可通读,记载的是西周晚期一次大规模的战争。战争的起因是周王三十三年,天子亲征讨伐夙夷,晋侯稣跟随,战役中晋侯稣作战勇猛,杀敌数百,大获全胜,战役结束之后,周天子前后两次封赏晋侯稣。晋侯稣为了宣扬天子恩德,做了这套编钟以示纪念,并希望子孙永远传承。

晋侯稣钟上记录的史实是新中国成立以来出土的西周青铜器铭文中最长的一篇,填补了史料中缺载的历史。也让三千年后的我们看到了晋献侯稣手持长戈,驰骋沙场,奋力杀敌的英勇和无畏,了解了晋献侯稣征伐四方、拓展疆域、捍卫王室的责任和担当。

穆侯奠定基业

晋穆侯是晋国的第八位国君,他一生伐条戎(今运城中条山鸣条岗)、伐千亩(今山西安泽以北),持续对戎狄作战,逐步解除了晋国北方的威胁。他还迎娶齐国宗室女姜氏为夫人,通过联姻与齐国结成同盟。其子晋文侯仇是晋国的第九位国君,周幽王去世之后,帮助周平王东迁洛阳,为稳定东周初年的局势立下了汗马功劳。周平王作《文侯之命》,嘉奖晋文侯勤王有功。

楚公逆钟 出土于晋侯墓地64号墓,即晋国第八位国君晋穆侯之墓,由8枚钟组成,钲部和鼓部铸有铭文,共计69字。铭文大意为:某年八月,楚公逆为祭祀先祖,向四方首领征求祭品,征得赤铜九万钧,楚公逆用这些铜制作了很多套编钟,希望子子孙孙永相传。铭文中的楚公逆一般被认为是楚子熊咢,钧是计量单位,一钧是三十斤,这是西周铭文中关于用铜数量的最高纪录,反映了楚国政治、经济、军事方面的实力。史籍中记载的关于晋、楚最早交往,约在春秋早、中期之际,但晋穆侯墓葬中出土的楚公逆钟,将晋、楚交流提早到了西周晚期,是晋楚两国文化、政治交流的见证,也足见晋国的强大。

晋姜鼎 晋姜是晋穆侯的妻子,其所做之鼎晋姜鼎已失传,我们无法看到它的样子,但鼎内的121字铭文却通过拓片流传了下来。铭文讲述的是晋姜不忘先君遗志,明德修身,辅佐自己的儿子晋文侯仇建功立业,助周平乱,并且运输千辆车的食盐到繁汤换取铸造青铜器的原料,用这些材料铸造宝鼎,祈求万年无疆,子孙永宝用。晋姜鼎铭文中体现的“明德”和“勤政”的思想,对晋国的政治思想和道德观念产生了深远的影响;以食盐换取铜料的行为,也为研究当时的经济生活提供了材料;晋姜辅佐儿子文侯仇平叛内乱、勤王有功,更是春秋初年周朝政治局势的真实写照。

对外交流

晋国与周王室为同宗同源,保卫周王室的职责是与生俱来的。但是,晋国始封时,只有方圆百里,国土面积很小,周边又有许多少数民族觊觎,外部环境非常复杂。想要更好地保卫周王室,就要自己变得强大。在这样的情况下,晋国历代国君既开放包容,加强合作交流,又武力征伐,不断开疆拓土。晋侯墓地所在地曲村——天马遗址中出土了一些文物,便是晋国与周边诸侯国交流合作的见证。

霸伯簋 出土于曲村——天马遗址邦墓区6197号墓葬,铭文释义为:霸伯制作的一件用于祭祀的宝鼎。霸国在史籍资料中未见记载,直到翼城大河口墓地被发现,霸国才惊现于世。霸国的器皿出土在晋国的地盘,是晋国和霸国友好交往的体现。

伯雝倗鼎 出土于曲村——天马遗址邦墓区6195号墓葬,铭文释义为:倗伯雝送给小妻的一件鼎。倗国是西周时期的诸侯国,在史籍文献中几乎没有记载,直到2004年山西绛县倗国墓地的发现,出土文物中有大量“倗”的字样,才揭开了这个神秘小国的面纱。从出土青铜器铭文可以看出,晋国和倗国的交往较为频繁,晋国第五位国君晋靖侯的夫人是倗国人。但因晋国不断对外领土扩张,倗国最终被晋国所灭。

晋公盘 晋公盘是山西警方打击文物犯罪,追缴回来的一件国家一级文物,目前珍藏于山西青铜博物馆。整件盘造型精美,错落有致,盘足是三个裸体跪坐的小人,从背后把盘托起,盘中有19只圆雕动物和若干浮雕动物。这些圆雕动物均可360°原地旋转,鸟嘴可以开合,乌龟头可以伸缩,宛如一座水上动物乐园。盘内共有铭文183字,可分为三层意思:第一介绍了先祖唐叔虞接受大任,降服百蛮,稳定唐国局势,和父亲晋献公开疆拓土的功绩;第二表明自己效仿先祖、秉承遗志、使万邦臣服的决心;最后劝诫自己的女儿远嫁楚国后安定家室,并送上美好的祝福。晋公盘是晋文公重耳的自做器,是专门为长女所做的陪嫁礼器,承载了父亲对女儿的祝福和期望,是晋国和楚国友好交流的见证。

晋国这个曾经驰骋于中原大地的诸侯国虽然消失在时间的尘埃中,但晋人遗留在地层册页中的遗迹、遗物让逝去的历史变得鲜活。晋国在中华文明史上留下了浓墨重彩的一笔,是永远值得被铭记的。三晋儿女继续着晋国的故事,不断将晋文化发扬光大。