薛瑄故里

作者: 胡春良薛瑄是一代理学大家、思想家和文学家,又是一代著名的廉吏,有关他的各种信息时有耳闻,似乎应该是熟悉的;但是,对于他的系统的思想、文学成就等等,却又是让人感到陌生,犹如一座令人仰望的高峰。

一个人与一座村庄

薛瑄故里是一个充满烟火气且具有现代意味的农村。这里有宽敞整洁的巷道,设计新颖又具有传统风味的房屋建筑,繁荣、富裕、和谐、文明,这些关键词都可用来形容这里。

那么薛瑄故里又有哪些与薛瑄有关的建筑和文物遗存呢?

首先是平原村东入口的“真儒里”碑楼。我特别喜欢“真儒里”这三个字,它准确地概括出薛瑄乃一代真儒。碑楼通高六米余,为砖雕仿木构建筑。正中的“真儒里”碑,乃明嘉靖三十五年(1556年)山西提督学校按察副使陈棐题,河津知县立。

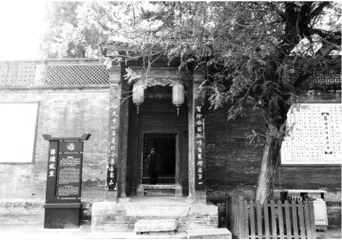

薛瑄故居仍存,这也非常令人欣喜。故居坐西朝东,为一进院落,总面积约160平方米。门楼悬有“文清公故居”金漆木匾一方。西房面阔三间,进深四椽,是清式建筑,屋内陈设布置了薛瑄教子、中堂会客、临终寝室等场景,讲述了薛瑄于明天顺八年(1464年)临终留诗的故事。

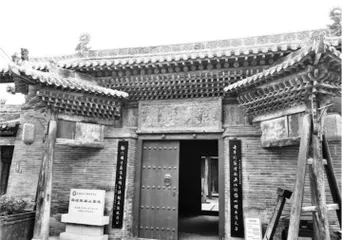

薛瑄家庙,这是薛氏家族的根脉所在。该家庙又称“薛夫子家庙”,是全国重点文物保护单位,由薛瑄六世孙薛兰重建于明万历四十七年(1619年)。整体布局坐南朝北,占地面积243平方米,原为前后两院,现仅存前院,沿中轴线建有正门、过厅、正殿、东西厢房、掖门等建筑。正殿面阔三间,进深四椽,为清代建筑,前廊下存有明天启三年(1623年)的“薛文清公像”碑一通,殿内供奉薛瑄彩塑及薛氏历代名贤牌位。

庙堂铭其节,刻其名,让后人仰望;墓地则给灵魂一份安宁。文清祖茔坐南朝北,南北长160米,东西宽101米,占地1.6万平方米,核心墓区柏木森森,石碑林立、坟丘密布。现存16通明代石碑及明清墓冢百余座。由北向南,沿中轴线依次有砖影壁墙、木牌楼、拴马石柱、石像生等遗存。薛瑄之墓位于墓区东侧,冢高1.5米,周长18米,墓前有其子孙于明成化元年(1465年)所立的“学士薛公墓”碑一通,保存完整。

村里还有新建的薛瑄纪念馆,建筑面积1260平方米,于2020年完工。展馆由“心之初”“廉之途”“儒之宗”“文之风”“法之范”“家之道”六大单元组成,采用图文展板、场景复原、数字投影、非遗融合等多种展示手段,完成了对薛瑄“形”与“神”的重塑。馆内介绍了薛瑄的人物生平、经典故事、历史成就、修身理念等内容,并藏有明代《薛文清公全集》木刻版、明代圣旨(复制品)等文物。

一个人,为一个村庄注入了灵魂;一个村庄,为一个人留存着丰盈的记忆。这就是美好的存在,温情而有思想深度的存在。

一个人的思想

在薛瑄纪念馆,不仅是近距离与一代真儒大家的“交流”,更是学习了解其思想的研学佳地。

薛瑄吸取了程朱理学中注重实学的思想成分,从理论和实践上积极倡导并确立了求实理、务实用的实学思想和实学学风,对明朝中叶兴起的实学思潮起到了直接的先导作用,从而成为明代务实之风的理论先驱和开创者。根据纪念馆的系统介绍,薛瑄的思想主要体现在以下三个方面:

首先,薛瑄批判和改造了朱熹“理在气先”和“理、气决是二物”的唯心主义理气观,明确提出了“理在气中,以气为本”的新观点。他反复强调:“理只在气中,决不可分先后。”(见《读书录》)

其次创立实学。薛瑄一贯倡导求实理、务实用的实学思想和学风,他不但明确提出了“实学”的概念,而且赋予了其丰富的内涵。他说“人于‘实’之一字,当念念不忘,随时随处省察于言行居处、应事接物之间,心使一念一事皆出于实,斯有进德之地”等等。由于薛瑄力倡“实学”,并一生躬行实践,所以他的学说被时人称为“笃实践履之学”,他本人被誉为“实践之儒”。

第三,“复性”说在薛瑄理学思想体系中占有重要地位。薛瑄的“复性”说,虽积极维护程朱的“道统”观念,本质上仍然是唯心主义的,但其中也不乏唯物主义观点。如就“性”的本源来说,朱熹认为“性”是天赋,来自先天;而薛瑄则认为“性”是“理”,主要形成于后天。在对“复性”的具体解释上,朱熹指出,“复性”就是要恢复人的本然之善的天性;薛瑄却不然,他说“复性”就是要按理视、听、言、动。不难看出,薛瑄的“复性”说,在很大程度上是对朱熹“复性”说的修正和完善。

当然,对于薛瑄的理学思想,单凭在薛瑄故居纪念馆的简单了解那是远远不够的。

一代“铁汉公”

《明史·薛瑄传》有这样一段记述:让我们得以一窥薛瑄刚正不阿的一生

正统初,薛瑄还朝,尚书郭琎举荐他为山东提学佥事。首揭白鹿洞学规,开示学者。延见诸生,亲为讲授。才者乐其宽,而不才者惮其严,皆呼为“薛夫子”。王振语三杨:“吾乡谁可为京卿者?”以瑄对,召为大理左少卿。三杨以用瑄出振意,欲瑄一往见,李贤语之。瑄正色曰:“拜爵公朝,谢恩私室,吾不为也。”其后议事东阁,公卿见振多趋拜,瑄独屹立。振趋揖之,瑄亦无加礼,自是衔瑄。

都御史王文承振旨,诬瑄及左、右少卿贺祖嗣、顾惟敬等故出人罪,振复讽言官劾瑄等受贿,并下狱。论瑄死,祖嗣等末减有差。系狱待决,瑄读《易》自如。会刑科三覆奏,兵部侍郎王伟亦申救,乃免。

也正是这件事中表现出的不畏权贵,铮铮铁骨,让薛瑄被称誉为“铁汉公”!

薛瑄被称为“铁汉公”在于他刚正,在于他不畏权贵,更在于他清正廉洁,堪称千古典范。

薛瑄在《从政录》中将官员的廉洁分为三重境界:有见理明而不妄取者;有尚名节而不苟取者;有畏法律保禄位而不敢取者。见理明而不妄取,无所为而然,上也;尚名节而不苟取,狷介之士,其次也;畏法律保禄位而不敢取,则勉强而然,斯又为次也。

薛瑄特别强调“居官七要”:正以处心,廉以律己,忠以事君,恭以事长,信以接物,宽以待下,敬以处事。他自己也是身体力行,话说薛瑄40岁时,获任广东道监察御史,到任后查禁贪污,隶正风气,并在寓所的照壁上题诗明志:有雪松还劲,无鱼水自清。沅州银似海,岂敢忘清贫。离任时,他两袖清风,“赢得归囊一物空”。据《薛文清公年谱》记载,他“在沅凡三年余,所至多惠政。首黜贪墨,正风俗,罢采金宿蠹,沅民大悦”。

薛瑄在担任北京大理寺卿期间,苏州发生饥荒,豪强哄抬粮价、吝而不借粮,激起民怨。饥民抢夺富豪的粮食,焚烧富豪的房屋,逃往海上。王文以内阁大臣职务巡视江南,欲定苏州200多饥民死罪。不少大臣都慑于王文的权势,不敢提出异议,只有薛瑄竭力论辩其罪名不实,终于使200多灾民免于死罪。这件事正是他“勤政爱民”思想的真实实践和生动写照。

薛瑄的廉政思想、精神风范、为民情怀在今天仍然具有重大的现实意义。