走进法兰西军事博物馆系列之二十三 一战期间的第三共和国(1914~1918年)(2)

作者: 陈传生等军服和防护装备

一战前,英军、俄军和德军都根据现代战争需要,采用了能见度低的卡其色或灰色制服,而法军士兵则穿着色彩醒目、辨识度高的制服(茜红色军裤)。自1829年起,法军茜红色军裤作为一种民族标志和革命传统保留下来,自1884年无烟火药出现后,这种颜色在战场上因格外显眼极易暴露,已不适应各种远程火力打击下的新型战争。另外,具有讽刺意味的是,1890年后德国生产的茜素染料取代了传统茜草染料,一战爆发后法国人穿着德国巴斯夫公司(BASF)生产的茜素染制的裤子上了前线。

残酷的现实促使法军指挥部迅速选择新的服装颜色,并着手对士兵制服、头盔和装备进行现代化改造。经过一番犹豫后,他们选择了“地平线蓝色”(horizon blue),其“三色”染料由白色(35%)、深蓝色(15%)和浅蓝色(50%)组成。至1915年4月,法军新式制服终于问世。光鲜漂亮的制服消失了,代表部队独特性的标志也被淡化,只能通过徽章、编号、滚边等服装上的细节加以区分。

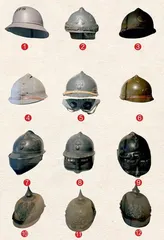

与此同时,法军还为士兵配备了由军需官路易·阿德里安(Louis Adrian)设计的M1915头盔。该头盔是世界上第一顶现代意义上的战斗钢盔,其外形结构设计受勃艮第头盔启发,包含半圆帽、鸡冠形顶饰、帽檐和护颈4个部分,使用0.7cm厚轧制钢板,通过冷冲压加工制作,可以对头部、前额和后颈给予有效防护,头盔涂成蓝灰色,与“地平线蓝”制服相匹配,代表军兵种或服务机构的钢制徽章被固定在头盔前部的金属支架上。头盔原型于1915年4月送审,同年5月获批,之后由多家金属加工专业公司进行批量生产。至1915年9月第二次香槟战役(9月25日~11月6日)开始时,日产量为5.2万顶,累计分发160万顶。由于其有效性,还接到意大利、比利时、塞尔维亚、罗马尼亚和俄罗斯等国家的大笔订单。一战期间,总产量超过2000万顶。

阿德里安设计的其他护具还有半球形无边帽、阿德里安胸甲、阿德里安护肩等,这些防护装备可根据战斗需要,有选择地配备。

军事迷彩

法语中的“camouflage”一词,源自意大利语“camuffare”(音译“迷彩”,意译“伪装”),是法国人在1914年以俚语形式创造出来的一个军事术语,指的是武装部队使用伪装来保护人员装备不被敌军发现的行为。在实际应用中,就是将颜色和材料应用于各种军事装备,包括车辆、船舶、飞机、火炮和军服等,要么将其隐藏起来以防止被发现(隐秘),要么使其看起来像其他东西(模仿)。一战期间,这种视觉欺骗的概念被广泛应用,并发展成为现代军事战术的重要组成部分。

最先发起军事迷彩创作活动的主要是一些在法国军队中服役的艺术家,其代表人物有:法国象征主义画家、粉彩画艺术家吉兰德·德·塞沃拉(Guirand de Scevola,1871~1950年),南锡画派画家、艺术收藏家欧仁·科尔宾(Eugène Corbin,1867~1952年),南锡画派创始人、剧院装饰设计师路易·金戈(Louis Guingot,1864~1948年)等。自1914年秋季开始,这几位军人艺术家自发地聚在一起,由时任第13炮兵团炮手的吉兰德·德·塞沃拉牵头,开始绘制迷彩画布覆盖火炮和设计制作士兵迷彩服的实验,他们的创举很快获得所在部队指挥官和法军高层的认可。

1915年2月12日,法军第一个专司军事迷彩工作的机构迷彩部(Section de Camouflage)正式成立(这个日期被吉尼斯世界纪录的审核人员认定为首次使用现代迷彩的日期)。同年8月,迷彩部被正式确定为法军总司令部(Grand Quartier Général,简称GQG)的直属单位,军官佩戴的臂章采用GQG的颜色(红色和白色),上面绣有迷彩部特有的银色变色龙标志。

法军迷彩部成立后,随着更多实力派艺术家的加入,军用迷彩的应用范围得以不断拓展,其形式、方法、手段等也得到全面提升。迷彩部设立多个迷彩装备加工厂,雇佣工人最多时达9200余人,其中男性1200人(主要来自越南),女性8000余人。

博物馆收藏并展出的一战期间与迷彩有关的物品数量有限,但每一件都弥足珍贵。

绣有变色龙标志的军官臂章,由位于巴黎市黎塞留街41号的V.Petitfils公司制造,从一开始它就是被严格管制的物品,如今更是所剩无几,不仅展品品相上乘,原始的包装盒亦完好无损。

迷彩部1916年赠予吉兰德·德·塞沃拉的军刀,是一把特制军刀,以法军M1822/1899炮兵军官刀为蓝本,由迷彩部成员、著名军营画家、赛福尔国家工厂陶艺设计师亨利·巴伯里斯(Henri Barberis)设计,沙泰勒罗国家兵工厂制造,其青铜质剑柄铸有变色龙标志,刀身刻有亨利·巴伯里斯的签名,称得上是一件意义非凡的藏品。

科尔宾迷彩服,欧仁·科尔宾设计,1914~1915年间在其父亲经营的南锡百货店缝纫工坊加工制作,色彩为棕色和绿色,配有可向后折叠、带有3个孔的连体帽,这是科尔宾早期迷彩服的一个样本。欧仁·科尔宾于1915年8月服役期满后,作为志愿者继续在迷彩部承担设计制作迷彩帆布和迷彩服的工作,直到战争结束。

防空掩蔽网,是最早出现的一件军事迷彩作品,出自法军步兵营营长阿纳托尔·科本哈格(Anatole Kopenhague)之手,他在1912年设计了这种掩蔽网,主要用于保护部队营地不受敌机袭击。1913年法军总部在第119步兵团进行试验,1914年8月22日,该项目最终被否决,理由是这项发明虽然有效但难以实施。

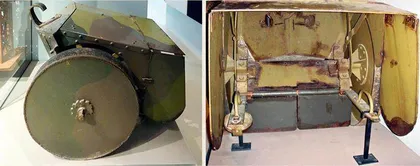

望远镜观测台模型,是迷彩部按照1:5的比例设计制作的哨兵观测台模型之一,这种哨位观测台由迷彩部所属的工厂加工生产,视战场情况在此基础上进行不同形式的伪装。1915~1917年,迷彩部在亚眠美术学校设立了一个迷彩车间,有工人800余名,担负的任务主要是制造不同形式的观测台、观测哨及其掩蔽物,将哨位伪装成形象逼真的树木、花草、柴垛、土堆,甚至马的尸体。

涂有迷彩伪装色的“机动盾”(移动人员防护罩),是一种配有轮子的防弹盾牌,在一战的堑壕战中被试验性使用。

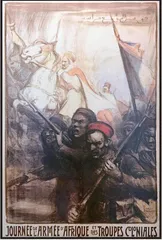

非洲军和殖民地军队

法国是欧洲战场上最广泛使用非洲士兵的国家。非洲军,即北非士兵曾参加过1854~1856年的克里米亚战争、1859年的意大利战争以及1870~1871年的普法战争,这些战争提升了非洲殖民军队的形象。在1905~1906年第一次摩洛哥危机后,法军将领兼激进政治家阿道夫·梅西米(Adolphe Messimy,1869~1935年)请求延长阿尔及利亚穆斯林义务兵役期限,1912年颁布的一项法令最终允许在志愿者人数不足的情况下实行强制征募。从1909年起,殖民官员查尔斯·曼金(Charles Mangin,1866~1925年)致力于在西非招募一支庞大的“黑色军队”,并进行系统训练,以便在欧洲战争中部署。他认为,人口发展将使法国和德国的可用军事人力之间的差距越来越大,而西非人特别适合在战争中担任突击部队,据称他们的神经系统不太发达,使他们对战斗的噪声免疫。因此,1912年的一项法令允许在法属西非强制征兵,并在殖民地以外使用这些军队。