“飞天”与飞天

作者: 邓茜珈随着人工智能等技术的不断发展和应用,人们的生活、工作、创作方式也发生着深刻的变革。来自北京航空航天大学新媒体艺术与设计学院2023级的同学们,在“民间绘画与创意”课程中,不仅深入探讨了中国传统民间绘画的精髓,还在老师的指导下,运用生成式人工智能技术进行辅助、探索,采用将敦煌元素与航空航天科技元素相结合的全新创作方式,为绘画作品注入数字化的灵魂。

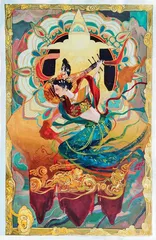

作品名称:《幻舞天际》 作者:黄佳乐

作品将敦煌壁画中的山峦与流云结合,以航天器的剪影形状作为“幻舞”的衬托,反弹琵琶的飞天女驾云起舞,随舞势而飘逸的衣带穿破层层背景,犹如突破了科技与艺术的壁垒,寓意当代科技与艺术的碰撞。

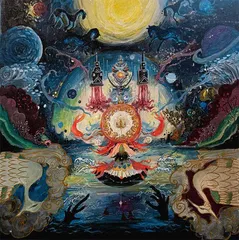

作品名称:《跨时空梦境》 作者:孙超男

作品中巧妙地融入了古代天文观测的元素,如古代天文仪器的造型、古人对星象的描绘,这些元素与现代太空站的先进科技相融合,形成了一种古今对话的奇妙场景。这种对话不仅展现了人类对宇宙认知的演变,也体现了科技发展的连续性和继承性。

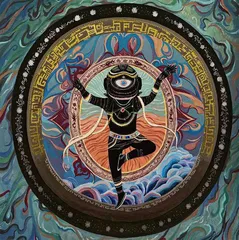

作品名称:《敦煌飞天》 作者:刘狄汶

作品从敦煌飞天的灵感出发,将现代航天火箭发射场景投射到敦煌壁画中所描绘的环境,新旧交融,展现出自古以来中国人对浩瀚宇宙的探索精神。

作品名称:《飞天·触》 作者:王昊南

作品中宇航员与敦煌飞天女在天幕中相互接触,描绘出一幅古今时空交错的飞天画卷。在指尖触碰之瞬,让人感受时空之永恒。

作品名称:《对视九天》 作者:叶云笛

九天,意为天的最高处。画面中有三对对视关系:第一对是画面中宇航员和敦煌飞天人物的对视;第二对是有关航空航天的古今对视,叠压使画面层层向深处推进,寓意九天之深;第三对是观者与九天的对视。

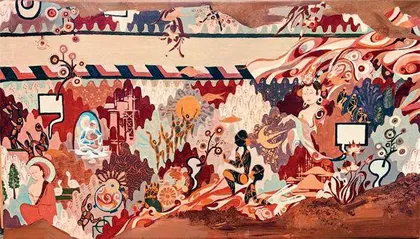

作品名称:《回望》 作者:杨紫絮

克孜尔壁画中的菱格,原本是佛教故事的载体,象征着宇宙的秩序和轮回。作品中,菱格成了时间的容器。每一个菱格都记录着中国航天人筚路蓝缕、勇攀高峰的奋斗历程。这些画面,既是历史的见证,也是精神的丰碑,激励着后人不断探索未知的宇宙。

作品名称:《星辰飞天》 作者:朱媛婧

作品借鉴了敦煌壁画的形式语言,融入航空航天元素,将敦煌飞天人物和宇航员的形象结合起来。整幅画面加入丰富的民族纹样,色调以蓝绿等重色为主,烘托出幽深、浓厚的氛围感和纵深感。作品以脱胶水粉绘制,笔法上对细节的刻画保持了民间绘画的细致的特点,颜色上也有较为丰富的表现与变化。

作品名称:《千年一梦 星河再启》 作者:王思佳

画面以敦煌莫高窟的藻井纹样为背景,宇航员佩戴华丽首饰端坐于莲花之上,象征着古老文明与未来科技的和谐共生。敦煌的典雅色彩与航天器的冷峻线条交相辉映,既保留了传统文化的深邃与神秘,又注入了现代科技的理性与探索精神。

作品名称:《纵天》 作者:张贺

画面主体采用先秦时期龙纹结合中国传统玉器上的纹路,通过一条盘旋而出的龙纹形象,体现中国航天巨龙纵身跃入浩瀚宇宙的感觉。

责任编辑:刁雅琴