故乡的老街

作者: 陈雪兰

19 岁之前的我,是在福建省福鼎市点头镇上的老街度过的。

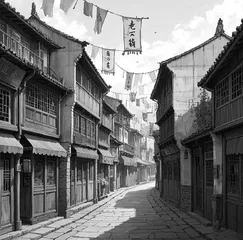

老街就是那条条狭长窄窄的街道,分为上街、中街、下街和横街里。街道两旁是清一色木制二层小楼,一楼皆为铺面,楼头布招飞舞,密密麻麻的颇有点明清街市韵味。老街最早成行于横街里。旧时的横街里是通往南北的驿道,商铺、当铺、客栈林立,街巷中央总是夹杂着南腔北调的喧哗。横街里不过三百多米长,宽也就二三米,青石板路高低起伏。街里的各口,无须拐弯便与其他小街不期而遇。拾阶上“十八岭级”,就到街头顶,这里的土地宫、大帝宫和泗州佛亭都建于清朝时期。大帝宫旁原先有个道观,只有一个老道,姓谢,据说“法到病除”,老街人敬为“仙人”,尊称“六仙”。民国时候上街出过一个“大乡绅”陈春泉,文武双全,人赞“自古天生一良材”,留下了许多津津乐道的奇闻轶事。

上街与中街交连处,分出两条小巷分别直通海边两个埠头,岸边的妈祖宫已有270 年历史。公社大院、邮电所、税务所、水产站、人民会场、码头搬运社齐齐沿岸而立,海岸边这条马路便也成了街。涨潮时分,海水总是漫过妈祖宫前的两个大旗杆,行人都得抡起裤腿蹚着走。埠头上每天都挤满大大小小的渔船,欸乃声声中有数不尽的海鲜搬上岸,又有大量的茶叶和土特产搬上船销往外地。退潮时,海蜈蚣、跳跳鱼和蛏等小海鲜遍布岸边滩涂,更有数不清的鱼虾蟳蟹朝你大眼瞪小眼。有了这片小海,老街人的餐桌是从不缺鱼鲜的。记得那时的野生大带鱼足有三四厘米厚,一碗地瓜饭配上一块糯糯的透着香气的鱼肉至今对我来说仍胜过那些奢华的饕餮盛宴。

中街的人气总是最旺,镇上好吃好玩的都汇聚在这条街上,有供销社、新华书店、服装社、理发店、糕饼店和各种杂货铺;还有多家青草铺和著名中药铺以及祖传牙医诊所;以店主人命名的各种小吃光听名字就让你垂涎;沿街叫卖的零食有“馍馍”“马蛋”,那溢满街市的葱油香常引来一班小屁孩,舔着口水跟在后面学着吆喝作乐。

“扁食节”“诗怀礼禄生”是两家历经几代传承的百年老店。“扁食节”的扁食虽说那时一碗也就三五毛钱,但平常是不敢奢侈的,那可是老街人待客最隆重的一道点心哦!每每这时,店主人总会贴心地备上雅致的食盒让人体面地提回家去。客人欢喜却总要客气一番,按照当地“有吃有剩”的风俗拨出一点推说吃不下。小孩子们早眼巴巴地候着,没等客人跨出门槛碗底就空了,还吧唧着嘴差点把碗和汤瓢给舔碎了。

“诗怀礼禄生”的名号包括了店家祖孙三代人的名字。祖上陈诗怀以擅长烹饪传统老菜“二十四大碗”“八盘五品”名动邑内。老街人宴客都愿意到他店中预定几样菜品。陈诗怀厨艺精湛,为人慷慨仁慈,街坊邻居尊他“诗怀公”,中街还有一条以他名字命名的“诗怀巷”。如今陈家的祖传招牌菜“陈茂记牛肉丸”享有国家级声誉,在家的街坊永远吃不够,在外的人时时想念着。

下街店店相连,因相对宽敞,店外还有海鲜摊和山货摊相互挤着,叫卖声此起彼伏。街市延伸至永安桥,老街人都称“夏姑桥”。清朝年间,官府为表彰夏姓女子的贞烈在桥边建了牌坊,后桥也因此得名。石桥从远处看呈神鸟驮桥之势,其工甚巧,栩栩如生。当时的夏姑桥俨然是个木料市场,来自十里八乡的木材都在这条小小的桥津上交易买卖,商家走卒络绎不绝。过了桥通往卫生院和中学方向,走到尽头便是下街终端“岭头坪”。

夏姑桥下就是“点溪”也称“桥头溪”,雅称“昆溪”“扆水”。朝夕暮晚,溪头“趴龟”处蹲满了红衣绿女,木槌挥舞间细浪翻飞、皂香扑鼻,捣衣声、说笑声和着浪浪的流水声自成老街一景,过往路人无不驻足流连。当年小学校舍就在溪边,是由临水宫改造而成的,除了前殿后殿,有厢房、廊道、钟厅、拱桥和鱼池,非常漂亮。我们的教室就设在钟厅和后殿左右两旁的厢房里,“书声常逐溪声远,回合敲钟绕画梁”的情境时常在我梦里轮回。

离学校几步远是横街里的另一端“上水碓”,水车咿咿呀呀一天到晚唱个不停。老街人曾用水碓榨油,制作祭祀用的“火纸”。沿着溪岸往前是白墓下古寺。寺门口的古道依稀可辨,道旁有个宋代古井和两棵古榕。井水四季潺湲不尽,古榕密荫张帷,虬枝下挽欲亲溪。有文士高一讯盛赞:“两榕千古护荫凉,更有甘泉如蔗浆。”古往今来,井旁那一只干净的水瓢传续着几代老街人最朴素的仁义与善良。

清晨,老街上家家户户挑水沿街而过,于是每条街巷的青石板就会被水浇得湿湿的,一路泛着蓝青色的光,时不时还会看到大人拿着扫把满大街追打自家小孩的场景,一个狼狈逃窜,一个跌跌撞撞,迎面的口喊“喔喔”躲闪,让人担心又忍俊不禁。而夜晚的老街却是文艺的。吃过晚饭的老街人,用现在的话说不是在看戏就是在去看戏的路上。土地宫那边,“洪家班”的布袋戏和“薛家班”的七线木偶戏总也演不完。人民会场除了开会,就忙着接待各种文艺演出,越剧、京剧、放电影一天也没闲着。会场座位和票数有限,无座的可以扛着自家长凳进场,没票的就趴门缝、爬窗户,里外三层猫着;有的则占着小身板去钻门洞,当然,最后总有人是被提着领子拎出去的。

老街人最爱看大戏,县里的京剧团和越剧团演出那几天,都兴奋得跟过节似的。老街还有一个自己的京剧班“阿九班”,班主兼男主角李先生师承温州地区著名京剧社,12 岁那年首次登台一炮走红,时称“十二红”。女主角陈阿姨和京胡伴奏苏先生是夫妻,也是科班出身。苏先生的京胡拉得那叫一个“漂亮”!每晚守在场外站着听完整场戏的大有人在。老街人看多了戏,男女老少都会哼上那么几句。会场散场了,随着大门敞开,人群如潮水般倾泻而出,扶老携幼的、呼儿唤女的、肩上骑着长凳的,每条街巷都是拥挤的人流;街上的小酒馆、小食担瞬间热闹起来,满街锅碗瓢盆叮叮当当;意犹未尽的就三五成群街边落座,呼来小酒煞有介事地对剧情点评一番,有“不正经”的还掐着兰花指学着小姐腔调扭捏作态,引来笑声一片,直到店主打烊才各自踱着醉步,哼着不成调的唱词摇头晃脑归家去。

刚有电视那几年,公社领导每晚还会把唯一的一台电视摆在大院空埕上公放。大院旁收割后的稻田也时有县里的放映队公放电影。公放都是要自己提早拿着凳子去占位的。我们家就在正对面,所以每次都能占到好位置。后来稻田上建起了新的电影院,还建了一个灯光球场,吸引着县里县外乃至浙江一带的球队前来献艺和比赛,场上人声鼎沸,异常热闹。我们家人想看自然是不用去和人家拥挤的,趴在窗户上就能欣赏到全局。

逢“二月二”“三月三”,老街就搭台“唱桐诗”,艺人们现编现唱,你唱我对,诙谐幽默的唱词引得观众开怀大笑,又随着高频扩音器在街市上空久久回荡着。逢春节、元宵、中秋等传统节日,老街上的“马灯队”“码头线狮队”“龙灯队”是不缺席的。能选上“马灯队”的都是老街上最漂亮的女孩子。我大姐曾是其中一员,家人还挺骄傲的呢!“码头线狮队”的队员都由年轻的码头工人组成。线狮队的“狮子抢火球”环节堪称邑内一绝。这些队伍开始巡街时,大街小巷灯火通明,锣鼓喧天,唢呐齐鸣,老街人也早早备好红包和鞭炮在门口候着。人群至深夜都不舍散去。

晚上时间,老街上那些大宅院也是街坊邻居的好去处。老宅子遍布街头巷尾,大小有十几处,多为两进四合院,古色古香的、高高的灰褐色风火墙、飞檐翘角的门楼、厚重的木门咿咿呀呀、幽幽暗暗的楼梯踩着咚咚吱吱作响,无处不透着神秘,藏着故事。宅子里多时居住着几十户同姓族人,老街人称其为“里”。宅院的名字或以自家商号命名,或以自家姓氏命名。那时候,我爷爷奶奶的家就在这样的大宅院里。夜幕降临,厅堂就聚集了几十位街坊邻居,小孩子们三五成群躲猫猫,大人们聊天讲故事,尤其喜欢讲鬼故事,在灯光昏黄的夜里听着瘆得慌,可架不住人家讲得精彩,硬着头皮也要听。

后来填海造地把小海推得远远的,集市随之外移,老街变得沉寂落寞了,但老街人都会记住那些难舍的时光。