婆婆妈妈的餐桌

作者: 王慧

外公去世后,餐桌旁只剩下了外婆和妈两个人。

外公去世前最后的一个月里,餐桌移到病床前,两荤两素,我妈在家里把饭菜做好,提到医院,外婆慢悠悠地把饭盒一层层分开。外公难以吃下平时正常分量的饭菜,外婆就选软烂好入口的部分,跟婴儿拳头大小的饭放在一起,一勺勺喂外公吃。到了一定年纪,老人吃饭也跟小孩一样,要哄,每一勺都伴随着温言软语和鼓励。只要还能吃下饭,就能从胃里滋生出一丝丝气力,进而充盈全身,也给他人以星星点点的希望,哪怕谁都知道,90岁的外公已器官衰竭,一切都进入了倒计时。

走掉了一人,餐桌旁一下寥落起来。倒不是一个人能占多大位子,而是外公在的时候,跟外婆说说笑笑,两人给对方夹爱吃的菜,偶尔调侃几句,也会数落女儿几句。一个人就像一碗饭,就算饭碗不大,升腾的热气就占了一定体积,人走了,一蓬热气也散了,空出来一大片。

于是,妈经常叫我到外婆家吃饭。

爸去世后,我在外工作,妈和外公外婆住到一起,跟外婆两人负责起一日三餐。这次我辞职回家,独自居住,她担心我一个人在饮食上敷衍了事,所以总是三催四请加胁迫。

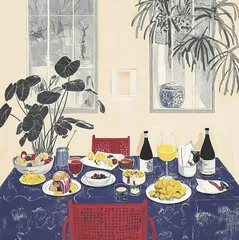

餐桌旁,便坐下了三个女人。

热气弥漫里,菜是菜,人是人。

一

外婆87岁,与外公结缡70多年,据说没吵过架。她生来不知自己的父母,从小就做了南京城里一户人家的童养媳,小丈夫长到12岁,一命呜呼。她被这家养了几年后,时值1958年,新社会不允许再蓄童养媳,她便被养父母托人介绍给一个从上海来南京当学徒的小伙子,从此与那个家不再联系。这个小伙子,就是外公。

谁也没想到,这两个八竿子打不着的人竟然相守了这么多年,“钻石婚”时还去拍了婚纱照。刚结婚不久,外公就因为国营大厂招工去了安徽,外婆一个人与大女儿在南京相依为命,实在生活不下去,就回到了外公的上海老家,在浦东的农村,相继生下了老二老三,都是女儿。就这么带大的拉扯小的,还要侍奉外公的寡母,土里海里地刨食。后来,外婆总算熬到了外公工作稳定,跟着外公离开农村进了厂,也捧上了铁饭碗。40岁时,生了小女儿,从此一家六口以外公为中心,以高浓度的女性含量,在安庆这座小城安家落户,一家人,在一张桌子上头碰头,吃上了团圆饭。

外公去世后,我常常观察外婆。据说感情深厚的伉俪,一方先走,另一方总会在思念中消沉,想追随另一方而去。外公对墓地有要求,要有山有水,城区满足不了,只能往远处跑,最终选了离市区一个多小时车程的地方。小辈们担心外婆扛不住情感冲击和舟车劳顿,所以从下葬到头七都没让外婆过去,家里再安排一个人,陪伴外婆熬过整个过程。老人的情感波动远不如小字辈清晰,那一代人连哽咽都是无声的,眼泪会在不知不觉中流出,经过重峦叠嶂的沟回,似乎都被皮肤上的岁月沙砾吸干,流动到下巴时,也就缓缓凝成一小片泪痕,随手擦擦就没了。手放下,接着叠纸钱和元宝,只是偶尔实在撑不住,要到卧室躺躺。那原本是外公单独睡的床,她面朝里,侧身而卧,谁也看不到她的脸。

女儿们抹着泪说,爸走了也是好事,不然常年哮喘,戴着呼吸机哪儿都去不了,连带着妈也不能动,这下轻松了,想去哪儿玩就去。几个人兴兴头头地安排开了,说开春去苏州三女儿家住一个月,正好下江南,平时则三不五时去附近的风景区走走。丧期结束,大女儿、三女儿分别回到苏州、上海,餐桌旁空了一点,但一到周末,小女儿就会带着一家人来聚餐,餐桌又满了起来。二女儿一声声唤着老妈,一道道好菜端上来,把空出来的那个位子填上。

活下来的人要找点借口,才能逐渐接受突如其来的断裂,习惯死亡的别离,再转身投入向前的河流中。

外婆还是寡言,但她开始笑了。

我来了几次,大家都在吃火锅,厨房里几个水盆,满满当当放着焯过的牛羊肉,两个女人在厨房里忙进忙出,插不进第三个。

妈说,冬至了,要吃暖的,吃好的。

二

外公是凌晨去世的,当时外婆不在身边;爸则是妈眼睁睁看着离开,而且,惨烈得很。

二次脑出血后,曾经开过刀的食道变窄很多,一颗煮熟的鸡蛋卡在喉咙里,任凭医院工作人员将其倒过来,翻过去,也无法将那颗蛋咳出,她看着他的脸从煞白变向蜡黄,最终,宛如油纸。

这一幕过去4年了,仍牢牢卡在妈的脑海里,也就顺带着想起这一生的婚姻。

与外婆外公那荫蔽了时代风雨、自成一体的婚姻不同,妈的婚姻是失败的。只能说,并非所有恋爱都会走向好的终点,但如果说没有喜欢,倒也未必,只是人生一从想象走向真实,再加上柴米油盐,总会变得粗糙。

夫妻都下岗后,两人开了家饭店,最开始做得有模有样,相当红火。渐渐地,男人又开始在外面喝酒,也捡起了年轻时爱打架惹事的习性—性格里的暗流年轻时一旦深种就很难变道,更谈不上消失。生意红火时,身边聚集的那些人,将这股暗流越拱越声势浩大;生意走向冷清,小弟们散去,习惯了众星捧月的他很难接受落差,于是就将时运不济的气全撒在身边最亲近的人身上,反正,不会付出任何代价。

如此几十年。小孩长大工作,可以逃离;女人则没那么容易走,因为经济不独立,因为难以想象出走后的生活,加上不想让小孩成长于破碎的家庭……这些枝枝蔓蔓缠着这个女人。直到男人61岁时,第一次脑出血。

然后,又有了第二次。

虽然几十年的婚姻满腹苦水,但男人第一次脑出血后,女人依然全心全意地照顾着,从做手术的医院到康复医院,从在公共厨房做饭到能独立插电做饭的单间,从鼻饲到一勺勺地喂进去,再到男人的手逐渐恢复机能,可以抬起来自己吃,虽然那动作慢之又慢,但能吃,就有希望。

那些清晨,妈到附近的市场上买新鲜的鱼,请人剖了,剔干净内脏,再提回医院。公共厨房里一字排开几个电饭锅—食堂大锅饭实在不利于康复,家属们都自带吃饭的家伙,也省钱,一到饭点,不到10平方米的空间里,一个个锅里冒出各种各样的香气,医院也平添了几分烟火暖气。妈总是要把鱼先煮熟、调味,烹出一锅奶白色的汤后再投进破壁机里打成糊,鼻饲。我说:“何必这么费事?直接把生鱼放进破壁机不就好了,反正机器也有煮熟功能,鼻饲又吃不出味道。”她声调拔高:“这种鱼做出来你吃吗?自己都不吃还给你爸吃!”

最初康复的日子过得真苦啊,男人1.7米的身高缩成小小一团,人像被晒去水分的干枣,皮贴着骨,蜷在轮椅上。把他推到医院的绿地上,冬天的阳光正好洒满一身,明明脸上的沟壑都照亮了,他却还是觉得冷,妈拿起一条毯子,盖在爸的腿上。

医生说,康复时多吃鱼,少吃肉。不知吃了多少条鱼,人总算是慢慢好起来了,平躺着转到了康复医院,几天后也能被人搀着往前走了。于是开始吃肉,单独的病房,想做什么都很方便,不想做了就吃食堂—康复医院的条件比较好,吃食堂,女人也不觉得自己亏了他。

只是口齿依然没那么清晰,凑近了才听得分明。2020年的年夜饭是在医院吃的,雪缠着雨落在阳台上,锅气在冬天密不透风的窗户上绘出一个形状,形状里有关于下一年的畅想。

第二次脑出血后,恢复变得更艰难,男人本来已经趋向好转的表达和行走能力又立时被摧毁了。换了家带专业医疗的康复医院,只是做饭条件没之前那家好,又回到了公共厨房的日子。

人的气力是在一顿一顿饭里长出来的,人的消亡是从拒绝一顿一顿饭开始的。爸虽然意识不清,却还是努力吃着,又是一轮鼻饲,接着,又是喂食,重新站起,再次学习行走,一切都是从头开始。只是偶尔在半夜,他会从睡眠中忽然坐起,眼睛无神而狂乱,口中不知念些什么。医生说,淤血压到了神经,恢复需要时间,家属要做好思想准备。

那是看到一个自己熟悉的人渐渐消失的过程,他逐渐变成另一种陌生的样子,但回忆还留在其他人的脑海中,牵扯出千丝万缕的不舍。我们知晓一切,却只想将这个过程一再延长,并小心翼翼呵护着。

那颗鸡蛋,应该算是爸再次恢复手部机能后初次吃的早餐。几天前,妈见他好转,便辞退了护工,想着自己看护省钱,于是,便发生了那样的事。妈哭喊:“你以为我想这样吗?”

三

一切尘埃落定后,我回一线城市工作。外公见妈一个人孤单单住大房子,就说,要么你来陪我们吧。于是妈搬过去,承担起照料二老的责任。好在外公外婆当时都相对健康,生活能自理,每月还给妈发1000块工资。外婆怜惜女儿,两人就同进同出,买菜、洗菜、做饭、洗碗。

妈说,老人年纪大了,更要好好吃饭,荤素搭配,不然很容易营养不良。确实,偶尔妈出去旅行,电话里问外婆今天吃了什么。外婆说,你不在,我就随便下点面吃。

小时候在农村吃不饱,妈吃饭总是狼吞虎咽,还容易吃撑。这个习惯刻在骨子里。饭桌上,外公偶尔还是会点女儿两句,外婆则夹一块红烧肉到妈的碗里,说:“趁能吃就多吃,明天再买点你爱吃的。”

4年过去,妈时常还是梦见爸,这份痛苦和恐惧会如同结石一般永远藏在胃底了。只是胃能容纳的远不止于此,吃的欲望也是爱的欲望,人只要还有消化欲望的胃口,痛与欲自然有共存的空间。

妈开始了新的恋爱,她说:“现在我很少吃撑了,没吃够的,再买就是了。”

妈把火锅端上来,热气扑面。家里的火锅与外面的不同,不求精致,以量大取胜。比洗脸盆还大的敞口电火锅,挤挤挨挨的都是肉质饱满的牛骨头,似一群缺氧浮到水面的鲸鱼。

四

我是很讨厌吃饭的,更讨厌做饭,确切点说,我已经好几年没吃过米饭了。

大学毕业就在外工作,每年在家的时间不超过法定假日的天数。一个人如果将工作放在首位,那必然没有太多时间用于生活,更别提做饭。买菜挑挑拣拣讨价还价,洗菜“条分缕析”,有些得泡热水盐水,爱长虫的还得洗得再仔细点,洗完总得切和炒吧,肉和菜最好不要用同一块砧板,有些精细人还得追求下刀功。光主菜还不行,还得配料,葱姜蒜要吧。接下来,你以为重头戏就是煎炒烹炸吗?不止,还有灾难现场般的厨房台面要收拾,那溅到大理石面板上的油,以及一番风卷残云后,一堆锅碗瓢盆要洗呢。

头昏脑涨。

有食堂的时候吃食堂,不能吃食堂的时候点外卖,这几年为了保持身材,精制碳水也几乎不吃了。外婆扒了一勺米饭到我碗里,连声说:“你要吃饭,吃饭,人怎么能不吃饭呢?”

牛骨髓微微抖动,筷子的动作一大,就要颤巍巍地跳出来,肆无忌惮地溅你一身油。外婆夹起一大块放到自己碗里,我刚想,老人家胃口还挺好,只见她用两根筷子捣了几下,紧紧趴在骨头上的肉就散下来,到了我的碗里。外婆说:“你吃啊。”

肉质很紧,在口腔里弹射开,每一块肉都沁足了汤汁。

小时候,很讨厌去外婆家吃饭。那时的周末,妈她们几姐妹只要在家,就会拖家带口来吃饭。我虽然小,但敏锐地感受到,外公更喜欢表弟,吃饭时会有意识地给他夹好菜,也会对他的学业问东问西。那时候外婆家的餐桌,人坐得很满,总要几个姨父把折叠大桌拿出来,才能让一家人各安其位。大桌上,碗叠着碗,碟碰着碟,我却吃不下去。

如今,大桌安安静静塞在墙角,小桌上只剩下三个女人,我偶尔来吃饭的时候,却感到安心。

对面和侧面的女人,让这张餐桌浮动起一种女性的细致和柔软。女人间的默契在这张小小的餐桌边流动,构建出一种交织了等待、关怀、温柔、内疚、补偿的暖意,桌上的饭菜,都被腌入味了。与其说吃的是婆婆妈妈做的饭,倒不如说咀嚼的是这种久违的暖意,它会从胃里流向全身。

我离家太久,习惯单打独斗,早已丧失了感受家的“味觉”,而今,又一点点流了回来。

大概一张餐桌旁,总有女人用天生的荷尔蒙、好胃口、绵长的决心,以及女人对女人的怜惜,只有习惯做饭的人才能尝出一道菜里放入了多少作料之外的心思,与食材一起,经油和火,经手腕的翻转之力,才能端上桌,抵达胃口,填补从心口到肠胃间的缺损。

妈说,家里做的菜没有外面店里的好看。

但其实,婆婆妈妈的餐桌,才能抵御千钧之力。