巨石阵:史前艺术漫步

作者: 段炼

一

第五次去英国, 借游走英格兰南部之机,我实地接触史前巨石阵。南英巨石阵是人类最早的大型建筑之一, 我思考的问题是———巨石阵是艺术作品吗?

第一次得知巨石阵是十多岁, 一本科普杂志上写到巨石阵是四五千年前的神秘建筑,无人知道它是什么,也不知道是怎么建造的,更不知道是谁建造的。

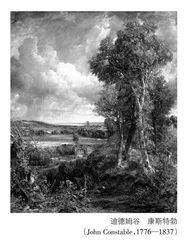

除了杂志文章, 艺术图书里也有巨石阵的画片。其中我最喜欢的是康斯特勃(John Constable,1776—1837)的水彩画《雨后巨石阵》(1835)。那时候我刚开始学画水彩,画了很多风景写生。对初学者来说,在蓝天的背景上渲染流云比较难, 没法画出水彩淋漓的效果。老师说,要达到这效果,得用英国产的厚重水彩纸,保湿性好。不过老师也说,即使有这种纸,在这儿也没办法达到理想效果, 因为水彩纸的保湿性与英国的海岛气候有关,那里的空气湿度高。

话虽这样说, 但我总想学英国艺术家的水彩湿画技巧。因此,当第一次在画册上看到康斯特勃画的巨石阵时, 我立刻就被其雄浑大气的图像所震撼。画家用湿润而干脆的笔触描绘了巨石阵和天空之间的双彩虹———画中的浓云以深蓝色为反衬,在褐色的巨石后面翻滚, 而巨石回应铺天盖地的云影, 高耸入云的巨石与天上旋转的浓云一呼一应,昭示了天地间的无穷力量。

有作者提出关于巨石阵建造目的的三种推测———丹麦王的加冕圣殿、 德鲁伊人的神庙和史前天象计算机。在英国文学中,十九世纪末的小说家托马斯·哈代(ThomasHardy,1840—1928)也以巨石阵为背景来讲故事,尤其是他的“性格与环境小说”和《威塞克斯故事集》。这些作品的潜在主题是:人的命运由性格和环境决定, 由人们周围未知的自然或超自然力量所决定。其中《德伯家的苔丝》(1891) 讲述了一个乡村女孩的故事,在故事的结尾,苔丝和她的情人逃亡到巨石阵遗址。第二天早上,当太阳从巨石后面升起时, 警察也从巨石的投影中出现,逮捕了苔丝。

在1998年版《苔丝》电影的开头,男主角克莱尔漫步威塞克斯乡村, 在当地的古风舞欢聚中,第一次见到苔丝。这古风舞是古代异教节庆的一部分, 有若今天德鲁伊后人在巨石阵遗址庆祝夏至的仪式。而苔丝和克莱尔逃亡时, 徒步穿过乡野来到巨石阵, 来到苔丝生命的尽头。这是命运所致, 与故事开头克莱尔徒步乡间的场景遥相呼应。在哈代所有的“性格与环境小说”中,每一部的开头,都有一个人在乡间小路上行走,预示着宿命的人生旅程。

苔丝被捕后很快就被判以绞刑。对于苔丝和读者来说,生命是脆弱的,因为未知的力量操纵着命运。苔丝试图反抗命运,但失败了。哈代偏爱异教诸神,这与巨石阵建造时代的泛神信仰不谋而合。关于命运,哈代在《苔丝》中引用了莎剧《李尔王》的一句话———神看待我们,就像顽童看待苍蝇,他们杀害我们,只是为了好玩。

对于史前的农耕定居者来说, 或许正是由于生命的脆弱,他们才建造巨石阵,用以祈福保命。又或者,他们想通过观察日月星辰的运行,来了解生命的节律,从而将命运掌握在自己手中。

二

早年阅读哈代时我就想, 能不能像克莱尔那样,在英国威塞克斯乡下徒步,去亲身接触并直接体验巨石阵。后来,我终于有机会在英格兰南部的科茨沃尔德(Cotswolds)乡下漫步。据说,这是英国最美的乡村。

过去英国受过教育的年轻人, 大学毕业后时兴到欧洲大陆旅行数年,称为“大环游”(grand tour),去参观历史古迹、欣赏艺术杰作、拜访先知般的智者, 从而开阔视野,增长阅历, 强化自我意识。

“大环游”流行于十八世纪中叶至十九世纪中叶,但从十九世纪初开始,由于游欧的英国青年趁机花天酒地, 搞坏了名声,“大环游”便开始走下坡路。到了维多利亚时代,“大环游”转向故土,成了英格兰乡村漫游。

我这次英国之行是在晚春, 第一站是南英古城巴斯(Bath)。头一次到巴斯,我当了一回俗人,随大流去参观古罗马浴场。早在两千年前,罗马人抵达英格兰,统治不列颠群岛,直到五世纪初罗马帝国灭亡。

巴斯的文化遗产很丰富, 既有文化又有钱的人也很多。十八世纪艺术家庚斯博罗(Thomas Gainsborough,1727—1788)在功成名就后迁居巴斯, 就是为了获得更多的富裕客户。十九世纪的女作家简·奥斯汀(Jane Austen,1775—1817)也住在巴斯。在同一街区,还有玛丽·雪莱(Mary Shelley,1797—1851)的弗兰肯斯坦之家,玛丽是最早的科幻作家之一, 创作了至今仍广受欢迎的弗兰肯斯坦科学怪人形象。

离开巴斯, 我乘车前往科茨沃尔德的一个小村庄拜伯里(Bibury)。这个村子很小, 只用两三个小时就能走遍几乎所有地方。在乡村悠游中,我没遇到其他游人,只偶然在农场附近的小路上看见一匹受惊的奔马。当地的教堂外是郁郁葱葱的绿草丛,红色和黄色的罂粟花在其中盛开。虽然没看到哈代故事中异教的五月柱舞蹈, 但也感受了科茨沃尔德乡下的自然和人文之美。乡下的路边还有一些像栅栏一样的矮石墙,这墙是用米灰色石头砌成,看起来像是将火山岩打制成砖,边缘粗糙。巨石阵是新石器时代的打制石器建筑, 打制方式是顺其自然。而科茨沃尔德那些用打制石砖建造的乡间别墅, 也堪比克莱尔眼中的苔丝之美。

那么, 当克莱尔漫步于威塞克斯乡村时,他在想些什么呢?他当初爱上苔丝是因为她自然纯朴,没有被现代社会所浸染。而后来他离开苔丝, 是发现她不再天然。最后,他认识到苔丝仍旧自然而纯洁,于是又回到她身边。看来,是海外的漫游,改变了他的观点。

为什么苔丝的生命会定格在巨石阵遗址呢?巨石阵具有寓言性,暗示了生命的脆弱和命运的不可逆转, 而这一切都顺其自然,呼应着过去的异教信仰。

三

哈代醉心于生命脆弱的主题, 其故事貌似平淡却震撼心灵, 这又让我回想起康斯特勃水彩画的力量, 以及巨石阵和苔丝之间的联系。正如哈代所说, 阴郁的下雨天,是众神对苔丝的不幸表示哀伤。

去巨石阵那天也是个下雨天。英国广播公司的一位朋友与我一起出行。我们从伦敦出发, 开车前往西南方向约一小时车程的索尔兹伯里平原(Salisbury Plain)。雨天的云雾和单调的氛围使大平原显得更加阴沉。在灰色的云层下,我从车窗远远看到地平线上矗立着的巨石阵。下高速后,我们又转入一条曲折的乡间小路, 掠过草地上慢悠悠的羊群,到达停车场,然后沿着一条步行道走向巨石阵。

如今的巨石阵遗迹主要是两座同心圆的立石,立石的顶上横置着大石条,将其连成圆环, 构成巨石建筑。一些石条早已掉落,部分立石也早已倾倒,或半埋入土,或半掩于青草丛中。离中心稍远处,是同心圆的外围沟渠。

我和朋友沿着这沟渠, 顺环形步道前行,接着转入一条更小的步道。我走近一块倒下的巨石,拨开覆盖石头的草丛,定睛细看,石头的表面布满风化侵蚀的痕迹,虽在雨中色泽变暗了,湿漉漉的,摸着也滑腻,但却若科茨沃尔德老房子的米灰色石砖那般天然古朴。

由于雨水浸湿, 倒下的巨石给人一种阴郁的沉重感, 让我联想到亨利·斯宾赛·摩尔(Henry Spencer Moore)为他的雕塑而作的巨石阵速写。摩尔绘制这些木炭画的目的是研究石头表面的视觉效果, 尝试用凿子在雕塑的表面求得类似质感。艺术史学家将摩尔雕塑的斜卧人体与玛雅人的异教雨神联系起来。

于是我自问:究竟是谁建造了巨石阵?应该不是维京人(年代不符),也不是罗马人,不是凯尔特人或德鲁伊人,不是皮克特人(断发文身者),也不是制陶人。

那些不为人知的神秘人物是如何建造巨石阵的? 他们从水路和陆路将大青石从威尔士南部运至索尔兹伯里平原, 再把巨石立在沟渠中,并把横条石放在立石上面,用打制的石头榫卯连接。如此精巧之作,他们使用的是什么工具? 这绝不是徒手可以完成的任务。若有特别的工具,那他们又是如何制造这些工具的?

四

返回伦敦后, 我一直在思考这些尚未解答的问题。既然不相信巨石阵是为丹麦王加冕而建的, 就得反思其余两种可能性———祭祀神庙和天文观象台。 这两种假说也许是相互关联的。史前时期的部落人没有能力对抗自然和命运,因此,他们的泛神论便可能是一种服从自然而不是改变命运的哲学。由此,两者的关联或许在于,巨石阵可能是用于丧葬和升天仪式。

最近还读到一个新理论, 说巨石阵有可能是为异教神的婚配而建造。这种解释来自对巨石位置的研究。据观测,当太阳升起和落下时, 某个立石投下的影子会逐渐变长,就像阴茎勃起一样。这拉长的投影插入石阵对面的立石所构成的某一门洞,俨然神明交配,由是而生世间万物。

在这样的意义上, 不仅原始人将巨石阵当作神庙而在兹举行仪式, 而且巨石阵本身也是这仪式的一部分, 并因此具有了主体性。也正因其主体性,巨石阵可以并且应该被视为一件建筑艺术巨制。

按照前现代的概念, 艺术作品大体上可分三类:绘画、雕塑、建筑。史前欧洲虽有不少绘画幸存下来,例如原始洞穴壁画,也有一些雕塑幸存下来, 例如维伦多夫的维纳斯雕像,却很少有建筑物幸存下来,更不用说大型建筑了。巨石阵是极少数幸存至今的史前建筑, 其价值不仅在于物以稀为贵,更在于其审美品质。

从历史的角度, 可以把艺术的发展分为四个阶段,即前现代时期的实用艺术、现代时期的形式主义艺术、后现代的观念艺术,以及当代的跨界艺术。巨石阵作为一件艺术作品的伟大之处, 在于其历史和类型的超越性。就历史的超越性而言,巨石阵不只属于第一阶段,也属于每一个阶段,却又不属于任何阶段。它是跨历史的,具有永恒性。与此相应,就类型的超越性而言,巨石阵既是一件前现代的建筑艺术和现代意义上的抽象雕塑作品, 也是一件后现代和当代意义上的观念性装置艺术, 是跨界的艺术作品。

五

上述第一阶段是指二十世纪以前,这一时期的艺术是功能性的, 有一技之长的人为了实用目的而制作作品。法国拉斯科和西班牙阿尔塔米拉洞穴的史前野生动物壁画,是初民为狩猎仪式而绘制;古希腊和古罗马雕刻, 则是用以颂扬众神的力量以及帝王的荣耀;中世纪的绘画,例如东正教圣像,是为宣教而绘制。自文艺复兴起,情况有所变化, 一些艺人和工匠获得艺术家身份,其作品不仅是宣教的订件,也是为国王、贵族、有产者或商人市民而作,并渐离实用功能, 渐获艺术性, 例如那时的肖像画。到了二十世纪,艺术逐渐自治,以致有纯艺术之说。由史观之,巨石阵作为一件建筑作品,不仅满足了初民的实用目的,也满足了后人视觉审美的愿望。

第二阶段指二十世纪, 这个时期的艺术,特别是二十世纪上半叶的主流艺术,是现代主义的,这既是“为艺术而艺术”,也是满足艺术家的自我表达。现代艺术始于十九世纪后期,并主导了此后的艺术潮流。现代主义艺术家认为视觉形式最为重要。亨利·摩尔欣赏巨石阵的抽象之形,以之作为其抽象雕塑的原型。巨石阵那些独立的巨石和整体的建筑也触发了摩尔对其抽象雕塑和母子双人雕塑的抽象化处理灵感。巨石阵的每块石头都制作精美, 矗立的位置也恰到好处, 从而具有雕塑作品的个体性和整体性, 而这又反过来增强了巨石阵抽象形式的视觉效果———所以, 巨石阵也是一件现代主义的抽象雕塑作品。

第三阶段是后现代时期, 即二十世纪的最后二三十年, 这一时期的后现代艺术充满政治色彩和观念性, 将社会批评引入艺术中。后现代主义的起源与解构理论相关,即解构现代性思想,重构“政治正确”的后现代思想。一旦现代主义或形式主义的艺术观念被颠覆,那么,巨石阵就可以被视为一件出于意识形态目的而制作的装置艺术作品, 其政治目的在于暴露和批判社会等级的结构形式。眼观巨石阵,我们可以想象上古的部落首领,比如酋长或祭司,他们像顶天立地的巨石一样, 高高站在芸芸众生面前,独裁而专制,向人民发号施令。

第四阶段是二十一世纪初这二十多年,此时期的艺术主流称为当代艺术,这是一种跨界的艺术。从广义上讲,所跨之界,是时间和空间的边界, 或是历史和文化的边界。具体来说,这是学科的、类型的、技术的、政治的、风格的诸多边界。当代艺术一方面继承后现代的政治性, 另一方面又延伸出新的维度。其外向延伸,使当代艺术呈现了科学化、未来化的趋势, 将艺术与人文、科技融为一体,更因近年人工智能的加持, 当代艺术得以借科幻的形式而连接过去、现在和未来。而巨石阵也有这种外向延伸的倾向, 因为它有可能是作为天象观测台和巨型计算机而建造的。同时,当代艺术也向内延伸,具有现代艺术的心理特征,旨在探索人类心灵的深处, 就像二十世纪前半期的一些超现实主义艺术家所做的那样。巨石阵也是心理的,我们可以想象上古部落成员的祭祀仪式。初民们欣悦而恍惚的狂舞,若少了巨石阵,就没有那些迷狂,更不会有泛神仪式。

巨石阵贯通上述四个阶段, 是一件跨界的艺术作品。它以人类存在为思想中心,由此审视人类在世界和历史上的地位,既涉及个体和集体,也在意识和潜意识两个层面上同时探讨生命的意义和人类的命运。