向“新”而“生”:初中道德与法治“生长型”教学的课堂探索

作者: 韩贤发

【摘 要】研究发现,“生长型”教学模式能有效提升学生的个性化发展和综合素质。本文旨在探讨《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》指导下的“生长型”教学模式,通过将生活实际融入教学、设计深度问题和完善评价体系,分析如何促进学生的素养“生长”、思维“生长”,激发学生持续“生长”。

【关键词】“生长型”教学 核心素养 道德与法治 学为中心

《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》(以

下简称“新课标”)明确指出,道德与法治课程要“立足于发展学生核心素养,以引导学生学习和掌握道德与法律的基本规范”[1]3。传统的道德与法治教学往往是教师主导信息的输出,学生被动地接受知识,忽视了学生的主体性和创造性。“生长型”教学是一种以学生为中心,聚焦学生核心素养发展的课堂教学模式,它紧密结合生活实际,通过具有启发性的深度设问引导学生思考与实践;同时,借助科学的评价体系推动学生的持续发展。“生长型”教学打破了传统教学模式的束缚,遵循学生成长规律,真正服务于学生,是促进学生个性化发展、提升核心素养与综合素质的有效途径。

一、链接生活实际,促进素养“生长”新高度

生活为课堂教学提供了丰富的教学资源和真实的学习情境。让学生在生动的案例、具体的任务以及深刻的体验中深入学习、大胆探索,能够增强学生对知识的理解,并将所学内容灵活运用于现实问题的解决之中,进而真正实现素养的“生长”。

1. 融入真实案例,深化理解认知

把生活案例作为真实生活的缩影融入课堂之中,能够使抽象的理论知识具象化,促进学生的深度理解。学生结合所学对案例中的情境和问题进行深入剖析,可以更直观地感受知识在日常生活中的应用价值,从而主动形成自己的道德判断和法治观念。

以八年级上册“预防犯罪”教学为例,课前调查显示,大多数学生认为犯罪与中学生活并无关联,教师以“校园欺凌”为话题呈现典型案件,组织学生分析案件中涉事未成年人的行为动机,并思考问题:“校园欺凌行为为何发展为犯罪行为?”“如何预防欺凌行为的发生?”使学生意识到犯罪行为往往是由日常的不良行为逐渐演变而来,犯罪行为可能悄无声息地潜藏在校园之中,明确预防犯罪的重要性,使学生明白自己在校园中应该扮演积极的角色。

2. 聚焦真实任务,开展行动实践

真实任务是指来源于现实生活、具有实际应用价值的任务。真实任务注重实际操作和实践应用,能够引导学生亲身体验问题解决的过程,从而有效提升学生在实践中解决问题的能力。

在八年级上册“关心国家发展”的教学中,教师发出倡议:“关心国家发展应落实于行动之中。嘉兴市正围绕民生问题和社会建设问题公开征集立法建议项目,让我们一起来参与。”学生结合生活经验,提出了许多富有创意的、实用的立法建议。有的小组建议制订《嘉兴市古镇保护条例》,通过法律手段加强古镇保护力度;有的小组提出制订《嘉兴市饮用水水源保护条例》,旨在提升饮用水安全保障水平。通过完成真实任务,学生不仅深刻理解了国家发展的复杂性和多元性,也学会了如何理性看待问题并提出切实可行的解决方案。

3. 强化真实体验,促进迁移应用

强化真实体验是将学生置于真实或接近真实的情境中,让学生通过亲身参与,深刻感受知识的实际应用和价值。教师可以在课前精心布置自学任务,如实地调查,让学生在自主探索中体验知识生成;也可以鼓励学生参与真实活动,将所学知识与实际情境相结合,实现知行合一的育人目标。

在八年级上册“善用法律”的教学中,为切实增强学生的自我保护意识及法治意识,教师精心挑选了一个与中学生相关的电信诈骗案件,并在学校模拟法庭组织了一次模拟庭审活动。通过活动,学生对电信诈骗手段有了更加清晰的认识,学会如何防范电信诈骗及运用法律武器捍卫自己的权益,有效地将所学内容应用到实际生活之中。

二、设计深度问题,提升思维“生长”新品质

设问作为课堂教学的重要组成部分,是推动学生思维“生长”的关键动力。在课堂教学中,教师应注重运用具有递进性、思辨性和开放性的问题来激发学生的好奇心和探索欲,引发学生的深度思考,推动学生思维的有效“生长”。

1. 构建递进性设问,培育逻辑思维

递进性设问强调问题的层次性和结构性,即问题之间具有内在逻辑联系和层次关系,形成一个完整的问题体系。这有助于学生建立起清晰的思维路径,回答问题时按照一定的逻辑顺序进行思考和表达。

在九年级上册“凝聚法治共识”的教学中,教师聚焦“直播带货”,通过递进的方式提出以下三个问题:“直播画面中存在哪些虚假现象?”“如果直播带货缺乏有效的监管,会产生哪些问题?”“面对直播乱象,相关部门应该如何应对?”遵循从现象到问题再到解决方案的逻辑链条,帮助学生建立起发现问题、分析问题、解决问题的完整思维框架。

2. 运用思辨性设问,发展批判性思维

思辨性设问一般具有开放性与挑战性的特点,需要学生运用逻辑推理、分析比较等多元方法,对问题或观点展开深入思考与辨析。这一过程不仅有助于揭示问题的本质、探寻有效的解决方案,而且能锻炼学生的批判性思维,提升学生独立思考与全面分析的能力。

在九年级上册“凝聚价值追求”的教学中,教师精心设计了一个问题:“河南抗洪救灾期间,某国产服装体育用品企业因低调公益走红后,许多网友纷纷闯入该品牌的线下门店、线上直播间,用买买买带动‘野性消费’。对于这一现象,你怎么看?”这个问题需要学生全面审视并权衡多方因素,如合理消费、责任伦理、理性爱国等。经过一场激烈的辩论,学生不仅锻炼了批判性思维能力,学会如何在复杂情境中进行判断、开展行动,而且在深入的探讨中逐渐形成正确的价值观。

3. 设计开放性问题,激发创新思维

开放性问题通常指没有固定答案,鼓励学生从不同角度、不同层面进行思考和探索的问题。教师提出这类问题,可以引导学生跳出固定思维模式,发挥想象力和创造力,从而培养学生的创新思维。

以八年级上册“关爱他人”一课为例,教学中教师设计了一个开放性问题:“外出就餐时,看见一位拾荒老人在捡食他人桌上的剩饭,你会如何做?”这个问题旨在激发学生的发散性思维,鼓励他们从不同角度去寻找解决方案。学生们提出了各种解决办法,例如,与店主沟通,自己付费,请求店主为老人提供一些食物;自发组织一个小型的募捐活动,帮助老人渡过难关。这些解决方案不仅体现了学生对老人的关爱之心,也展示了他们的创新思维和解决问题的能力。

三、完善评价体系,激发持续“生长”新动能

“生长”是一个动态、持续的过程。教师要借助方式多样、主体多元、内容多维的科学评价体系,捕捉学生在学习过程中的变化与成长,通过及时的反馈和指导,帮助学生认识到自己的进步与不足,从而调整学习策略,增强持续“生长”的动能。

1. 评价方式多样,提升评价效度

新课标强调“要综合运用观察、访谈、作业、纸笔测试等方法全面获取和掌握学生核心素养发展的相关信息”[1]51。不同的评价方式具有不同的特点和优势,通过多样化的评价方式,教师能更好地了解学生的状况和需求,以提升评价的针对性和有效性。

以八年级上册“以礼待人”教学为例,学生通过课堂练习(包括选择题和论述题)来为教学提供反馈。同时,教师特别注重观察并记录学生的日常行为表现。教师以表格的形式分别从教师视角、学生自述、同伴视角记录学生的行为表现、行为改进目标、行为改进效果,以此作为评估学生素养发展水平的重要依据。这种评价方式有助于学生将学科学习与德育实践相结合,促进学生综合素质的提升。

2. 评价主体多元,确保评价准度

新课标指出,要“坚持学生自我评价、教师评价、同伴评价、家长评价和社区评价相结合”[1]4。评价主体多元有助于从多个角度和层面审视被评价对象,避免因为单一视角或偏见导致的评价失真,确保评价过程更加公正、客观,从而提升评价的准确性。

开展八年级上册“合理利用网络”教学时,教师首先鼓励学生反思自己的网络使用行为,展开自我评价。然后组织学生互评,分享自己的网络使用经验,点评同学的网络行为。教师邀请家长从家庭教育的角度出发,分析孩子的网络使用行为,并提出具体的建议。多元主体评价在这一课的教学中发挥了重要作用,显著提升了评价的准确度,为学生今后的网络行为提供了更加明确、有效的指导。

3. 评价内容多维,拓宽评价广度

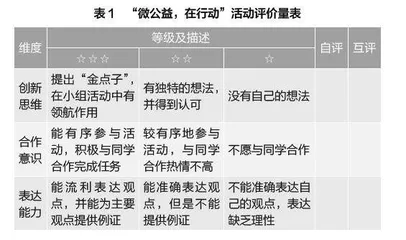

评价内容多维,即从多个维度和层面进行综合分析,对学生展开评价。在八年级上册“服务社会”的教学中,教师开展了以小组为单位的“微公益,在行动”活动,并设计了多维评价量表(见表1),通过量表先行的方式为学生的全面发展提供指引。

“生长型”教学深刻践行以学生为中心的教学理念,使学生由被动接受转变为主动探索、积极思考,促进学生核心素养的全面提升,推动学生思维的不断深化,为学生的持续发展打下坚实基础。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育道德与法治课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

(作者系浙江省嘉兴市南湖区大桥镇中学道德与法治教师,正高级教师)

责任编辑:赵继莹