课题引领的科技特色课程建设

作者: 高增 孔丽燕 黄振 康帅

【摘 要】北京四中科技特色课是以科技课题研究的流程为主线,综合各学科科技教育内容的课程群体。课程群将课程分为基础课程、拓展课程、拔尖课程三个层次,以适应不同学生、不同阶段的学习需求为原则选择和组织课程教学内容。科技特色课程内容具有模块化、层次化、跨学科的特点。学生在学习过程中始终占据主动地位,教师则作为引导者和促进者,为学生搭建脚手架。

【关键词】科技特色课程 高中课程改革 课程建设

近年来,特色课程的建设日渐深入。2023年《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》提出,推动普通高中多样化发展。建设一批具有科技、人文、外语、体育、艺术等方面特色的普通高中,支持一批基础较好的地区和学校率先开展特色办学试点,适应学生特长优势和发展需要,提供分层分类、丰富多样的选修课程,形成体现学校办学特色的课程系列[1]。各地学校纷纷探索具有自身特点的科技特色课程,提升学生的创新素养、促进学生的全面发展。北京市第四中学(以下简称“北京四中”)以高中新课程改革为契机,以全面提高学生科技文化素质为目的,以培养学生创新精神和实践能力为开拓重点,践行“以人育人,共同发展”的教育理念,在多年的探索中,确立并完善了“宽基础、四领域”指向拔尖创新人才培养的三级课程体系。

一、把握课程定位,明确课程目标

北京四中在国家课程和公共基础类课程的基础上,根据班型特色和学生兴趣分别开设了针对特长领域学生的特修类课程、针对理科学术领域学生的特修类课程、针对人文领域学生的人文拓展课程、针对科技领域学生的科技类课程,再通过自修课程,达成拔尖创新人才培养的目标。

在整体教育教学理念的引领下,学校科技教育团队大胆实践、深度挖掘、精耕细作,以期找到更加高效的创新培养之路。北京四中科技特色课是面向对科技领域感兴趣学生开设的科技类课程。科技教师团队经过十余年的实践,逐渐探索出适合北京四中学情的科技特色课程模式,将科技教育从以往零散存在,以活动、讲座为主的经验模式,转变为多学科融合的模块化、多层次教学。以科技课题研究流程为主线,针对学生独特的课题内容,在课堂中带领学生进行科技课题研究,使学生具备分析、表达、理解和应用的能力,着重培养学生的自主研究与创新能力,以适应未来社会对拔尖创新人才的要求。

北京四中科技特色课程的课程目标有三点。一是激发学生的主动学习意识。研究的课题一般与学生的兴趣相关,是学生在教师的指导下积极主动选择的,增加了学生的参与度。在研究过程中,教师提供资源和工具,鼓励学生自主寻找信息、设计方案、解决问题。教师提供及时的反馈,帮助学生了解自己的进步和需要改进的地方。学生在研究过程中将学到的知识应用到实际情境中,通过实践加深理解和记忆。鼓励学生在学习过程中不断自我反思,思考学习过程中的收获和挑战。

二是提高学生综合解决问题的能力。学生进行课题研究会经历科研的一般过程,通过文献、试验、数据整理等进行科学探究,形成一定的观察能力、分析能力,能选择科学的方法、构思严谨的方案,发展需要的科研知识、基本技能、基本思想、基本态度和基本经验,获得综合解决问题的能力。

三是学生养成批判、创新、严谨的研究态度。课题研究过程是一个探索未知的过程,需要学生保持好奇心,愿意提出问题并寻求答案,不盲目接受信息,能从不同角度分析问题,评估论据的有效性。在研究过程中,遵循科学方法和学术规范,对数据和结果进行严格验证,确保研究的科学性和准确性。认识到研究是一个长期的过程,面对研究过程中遇到的困难,不轻言放弃,并能够从失败中学习,不断调整和优化研究策略。鼓励创新思维,能够尝试新的研究方法和技术。学生通过课题研究,学习如何成为一个有批判和创新精神的研究者。

二、构建多学科、多层次的课程群体

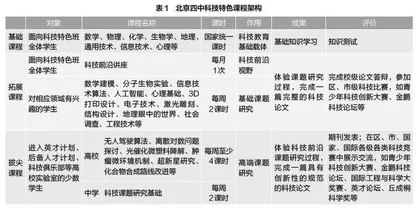

北京四中科技特色课程以科技课题研究的流程为主线,综合各学科的科技教育内容,组成了多门课程构建的科技特色课程群体,努力覆盖对科技感兴趣的所有学生。根据学生对科技教育的兴趣程度,课程群分为三个层次,一是面向全体学生的普适性基础课程;二是面向部分学生兴趣导向的拓展课程;三是面向进入各种科技培养计划学生的拔尖课程(见表1)。

基础课程面向对科技感兴趣的所有学生,包含数学、物理、化学、生物学、地理、通用技术、信息技术、心理等国家课程的科技教育内容,按照国家规定的课时要求上课。这是科技教育的基础载体。学生通过基础课程的学习,掌握基础的科学知识和技能。

拓展课程分为两类。一类是科技前沿讲座,每月一次,请各领域的顶级专家为学生开设讲座,开拓学生的科技视野,扩大对科技前沿的兴趣。另一类是各学科教师利用自己的学科背景和研究特长开设的科技拓展课程,面向对本领域有兴趣并希望进一步研究的学生,每周固定时间,时长为2课时。学生在拓展课上主要进行基础课题研究,体验完整的课题研究过程,完成一篇完整的科技论文。之后将自己的研究成果在校级课题答辩会中展示交流,优秀者被推荐参加区、市级的科技竞赛。

拔尖课程面向进入中学生创新人才培养计划的学生,如进入英才计划、后备人才计划、科技俱乐部等的少数学生。这些学生由高校导师和中学指导教师共同辅导。因为参与培养计划的高校有多所,所以众多导师也有不同的研究方向。学校作为基地校,提供优秀中学生生源,学生和高校导师双向选择。师生相互选定后,导师将自身研究领域和学生感兴趣的方向相结合,为学生提供课程,具有很强的针对性。课程内容紧密结合学生的科研选题。学生每周至少学习4课时高校课程、2课时校内科技特色课程。中学指导教师主要提供科技课题研究基础,如文献检索、文献综述、开题报告、论文撰写等内容方法的指导。在高校导师和中学指导教师双导师的指导下,学生进行科技前沿高端课题研究后,需要完成一篇具有创新性的科技论文。

三、课程内容特点

在选择和组织科技特色课程教学内容时,北京四中以适应不同学生、不同阶段的学习需求为原则,课程内容具有模块化、层次化、跨学科的特点。

1. 模块化

以拓展层面的科技特色课程群为例,北京四中通过问卷,调查学生感兴趣的学科及研究方向,然后以调查结果为基础在全校教师中筛选具有相关研究背景的科技教师,开设相应的科技特色课程。每门课程为一个单独的模块,每个模块都有明确的学习目标和内容。目前开设了数学建模、分子生物实验、信息技术算法、人工智能、心理基础、3D打印设计、电子技术、激光雕刻、结构设计等多个模块课程。

2. 层次化

根据学生的年龄和认知水平,将课程内容分为基础、拓展、拔尖三个层次。基础层面主要是普适性的基本概念、原理等,通过各学科教师的日常教学体现科技教育的相关内容。拓展层面是学生掌握了基本的基础知识和技能之后,在相应感兴趣的领域增加学习内容的复杂性和深度,目的在于帮助学生应用知识解决具体问题。拔尖层面为极少数学生提供更深入学习的机会,涉及一些高级问题、复杂问题的解决和拔尖创新能力的培养。

3. 跨学科

从课程整体看,科技特色课程不是传统的单一课程,需要建立由不同学科背景教师组成的跨学科师资团队,共同设计和教授课程。从对学生的调查显示,他们感兴趣的领域包含工程技术、物理与天文、化学、数学与建模、心理与社科、生物医药与环境、信息与通信等多个领域。在教学过程中,我们鼓励教师和学生之间开展跨学科的交流与合作。

四、多维度课程评价融合

课程建设需要评价的参与,评价能够帮助课程建设者摆正观念、拓宽建设思路,促进课程更好地发展。对正在形成的课程计划,通过评价找出优缺点及成因,为修订提供建议,这样反复迭代能够使课程不断完善。

1. 定量评价与定性评价相结合

(1)学分量化评价

科技特色课程是进入学校课表的课程,按照选修课的形式,以学分量化。学生修完全部课程后,需要完成一项完整的课题研究并撰写一篇完整的科技论文,方能获得学分。

(2)参与式定性评价

院士面对面、科技大讲堂、野外科学考察等多种活动类课程的主要评价方式是参与式评价,如每次讲座都为学生准备讲座记录单,学生需要在记录单上记录讲座笔记和自己的思考。

2. 过程性评价和终结性相结合

(1)过程性评价

学生在参与科技特色课程期间会进行阶段性评价,包括选题确定、研究计划制订、论文撰写、课题交流展示等环节,确保课题在有限的时间内有效推进。同时,研究过程中学生也要随时记录,并以研究日志的形式呈现。评价贯穿整个特色课程教学过程,用一个阶段的过程性评价,引出下一个阶段的特色教学内容,完成教学任务后,再进行过程性评价,形成良性周期性教学与评价的循环。

(2)终结性评价

终结性评价的目标为研究论文。学校组织不同学科的高校专家和校内科技教师组成答辩指导小组,请学生将论文做成PPT和展板的形式并进行介绍,答辩指导小组分学科为学生的论文评分。

3.自评与互评相结合

(1)自评

研究过程中有研究过程记录单,方便学生及时记录研究中遇到的问题或者突发的灵感。一个完整的课题不仅有论文,还需要提交一系列覆盖整个研究过程的材料,包括研究日志、研究方案、研究试验记录、遇到的困难及解决方法记录、研究论文、研究照片等,学生首先对自己的资料进行自查。

(2)互评

互评不仅包括生生互评,也包括师生互评。在研究过程中,组织学生对自己研究的课题进行演讲,教师和其他学生负责提问或者提出建议,推动课题研究螺旋前进。每学期结束,向学生发放问卷,调查他们对科技特色课的满意度以及建议。

课程实施过程中多维度的评价,帮助学生全方位认识自己的学习状态和成果,实事求是地反思矫正不足,发扬优势,促进下一步学习。

参考文献

[1] 教育部 国家发展改革委 财政部关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见[EB/OL].(2023-08-16)[2024-09-10].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A06/s3321/202308/t20230830_1076888.html.

本文系北京市教育科学“十四五”规划2022年度一般课题“北京四中科技特色课程实践研究”(课题编号:CDDB22278)研究成果。

(作者单位:北京市第四中学)

责任编辑:胡玉敏