基于CL-CSM学习理论培育学生物理建模能力的策略

作者: 许洪发

【摘 要】物理模型建构是重要的科学思维之一,CL-CSM学习理论为培育学生物理建模能力提供了理论支持。基于CL-CSM学习理论,可以通过丰富学生的知识经验和认知储备、围绕真实情境问题设计并组织新课学习、针对学生原有认知结构开展有意义学习、帮助学生学会表征问题并掌握一般的思维方式、围绕近迁移和高通路迁移原则设计学习评价任务等策略,培育学生物理建模能力,发展学生核心素养。

【关键词】物理建模 教学支持策略 迁移

基于核心素养的课程教学改革要求教师重视培养学生的科学思维,提升学生的问题解决能力。物理模型建构能力能综合反映个体知识规律的掌握程度、衡量个体基本模型的迁移组合等应用能力,是科学思维的重要要素之一[1]。提升物理建模能力有助于学生加深对所学知识规律的理解,促进学生养成科学规范的思考方式,创造性地解决实际问题。

笔者在教学中发现,对于解决实际情境中的真实物理问题,高中生普遍存在“不知道通过什么方法和途径分析”“虽知道应通过建模去分析但却不知道该建立怎样的模型”等问题。这表明当前学生的物理建模能力水平整体不高。本文基于CL-CSM学习理论,提出培育学生物理建模能力的支持策略。

一、CL-CSM学习理论概述

CL-CSM是建构学习—认知结构迁移理论(Constructivism Learning -Cognitive Structure Migration Theory)的英文缩写。CL-CSM认为学习是建构的,是学习者在一定情境中主动建构自己的知识经验的过程。知识是生存在具体的、情境性的、可感知的活动之中的,不能脱离活动情境而抽象地存在,只有通过实际情境中的应用活动才能真正被人所理解[2]186。情境、协作、会话和意义建构是学习环境中的四大要素,教学活动是在教师支持下,学生自主建构认知结构的过程。

CL-CSM认为一切有意义的学习都是在原有认知结构的基础上产生的。一切有意义的学习必然包括迁移,迁移是以认知结构为中介进行的,先前学习所获得的新经验,通过影响原有认知结构的有关特征影响新学习。

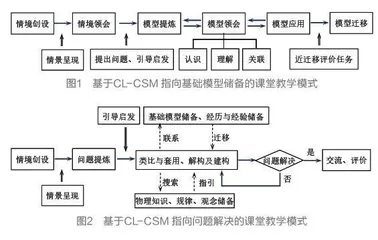

基于CL-CSM学习理论的课堂教学模式,以一个实际生活中的真实情境引入,目标可以是提炼一种典型模型,可以是单纯地解决一个实际问题熟悉此种情境,也可以在问题解决过程中搭建已有知识和方法之间的结构化联系。与其他课堂模式相比,基于CL-CSM学习理论的课堂教学模式更强调“情景呈现”与“模型迁移”,依据不同的情形,可以分为“指向基础模型储备”与“指向问题解决”两种基本类型,如下页图1、图2所示。教师可在实际教学中依据教学内容和教学目标选用。

二、基于CL-CSM学习理论培育学生物理建模能力的策略

CL-CSM学习理论为培育学生物理建模能力提供了理论支持。教师在教学中应当密切关注“已有知识经验和认知结构”“情境”“有意义学习”“迁移”四个关键因素。首先,任何学习都是在学习者已经具有的知识经验和认知结构、已经获得的动作技能、已经习得的态度等基础上进行的[2]284,学生缺乏相关经历和经验储备,必然影响大脑在新情境和已有认知结构间建立联系,从而制约迁移的发生,产生学习困难。其次,无论是“知识”还是“学习”,都不能脱离一定的情境而抽象地存在。一方面,教师应创设真实的问题情境,通过学生之间、师生之间的协作与会话,引导启发,依托问题的解决过程,帮助学生进行意义建构与学习;另一方面,教师通过促使学生进行有意义学习,在新的问题情境与原有认知结构间建立联系,并以此熟练迁移。

1. 丰富学生的知识经验和认知储备

学生物理知识的储备,尤其是基本物理模型(模型元)、典型应用情境(情境元)的储备,是培养物理建模能力的基础。在高中物理学习中,典型的模型元主要涉及三类:一是客体类模型,如质点、单摆、理想气体等。二是条件类模型,如“光滑”“忽略……”等。三是过程类模型,如匀变速直线运动、完全非弹性碰撞、球面辐射等。典型的情境元通常出现在各类解答类问题中,如“斜面上物体的平衡”“圆周轨道的最高点”“两体对心碰撞”“U型导轨导体棒切割”“带电粒子穿越有界电磁场区域”等。丰富的应用情境积累基础能为解决实际问题提供大的借鉴范围。除注重丰富学生物理认知储备外,日常教学中教师也要注意多增加学生动手实验及亲身体验的机会。

2. 围绕真实情境问题设计并组织新课学习

教师创设的问题情境应源于学生的生活实际,或与学生的生活紧密相关,并契合单元主题或课时主题。这样可以增加学生与学习资源之间的亲近感,在新情境中的经验与原有认知结构之间快速建立起实质性联系,激发学生的学习兴趣和求知欲,产生学习动机。

例如,在对城市学生教授“变压器”的内容时,创设“手机充电器怎样改变电压”的问题情境,引导学生拆分废弃实物、观察结构、建立变压器模型、进行理论探究或实验探究的教学设计,效果可能比通过展示民用变压器的影像、图片等引出变压器的原理并探究电压与匝数关系的效果好。一方面,当下在较大的城市里学生可能从未见过变压器等变电设施;另一方面,变压器离学生生活实际较远,变压器怎样工作的设问恐怕难以调动学生的学习积极性。

3. 针对学生原有认知结构开展有意义学习

组织学习过程要注重发挥教师的引导启发与支持帮助作用。教师的引导和启发要充分考虑学生原有认知结构基础,远离学生已有认知基础的问题应尽量回避,确实无法回避的在解决过程中也要务必找出学生的关键症结点,在此基础上设计相应的实践体验活动帮助学生完善原有认知结构,进行针对性突破。用“引导”与“帮助”的有效互动促进知识在熟悉情境中的运用,这样才能更好地促进新情境中的经验与原有知识经验的相互作用,支撑学生的建构学习。通过引发认知冲突等,为接下来在新旧认知结构间进行要素关联、同化顺应、模型泛化等提供可能。

例如,在“探究影响感应电流方向的因素(楞次定律)”实验中,不仅学生不理解为何要引入“感应电流的磁场方向”表征“感应电流的方向”,不少教师也常感觉此处的处理显生硬或牵强。如果抓住回路中感应电流的方向与磁场方向间是三维关系这一事实,提出“可以通过哪些方便的途径实现降维,以将二者间的方向关系转化成最简单的一条直线上的同向或反向的情形来研究”,并结合“电流的磁效应”中的情形理解,那么,学生对此类涉及“右手螺旋”模型的各类情形的理解困难将迎刃而解,还能为将来理解定律数学表达上出现负号的原因做铺垫。因此,教师针对某些问题简化方式中出现的关键症结点进行点拨,帮助学生领会这些方法手段的出发点,对建模方法自身的教学而言尤为重要。

4. 帮助学生学会表征问题并掌握一般的思维方式

解决实际问题的关键在于确定问题到底是什么,然后正确归类,联系并激活已有认知结构中特定的图式。这个图式将引导个体注意相关信息,并预估解决方案的概貌。认知结构中不存在合适的图式时,教师可通过引导启发,帮助学生运用类比思维,寻求与所给问题情境相似的情境的解答,领会建模解决陌生问题的一般方式。此外,教师需要帮助学生领会建模解决实际问题并不是追求“最优的途径”,而是获得一个“满意的途径”,对结果持适当的抱负水平,有助于学生创造性地发挥潜能找到解决途径。

例如,估算“飞鸟对高铁或飞机的撞击力大小”时,如果只关注结果的数量级,学生很快能通过“动量定理”角度或“动能定理”角度,抑或“匀变速直线运动中牛顿第二定律的应用”角度得出大致相近的结果,解决实际问题,而不会陷在用动能定理和用动量定理结果差一半的纠结中。

5. 围绕近迁移和高通路迁移原则设计学习评价任务

比较相似的问题情境有利于认知结构的迁移。教学中教师要注意系统地创设相似的问题情境,帮助学生进行认知结构、思维和方法的迁移。例如,在教学初期,教师可采取“示范一个情境解决,学生练习一个相似情境,作业再布置一个相近情境进行巩固”的方式,巩固学生建模分析的思维路径,并在问题解决中领悟物理建模分析的一般方法和要点。

经常将旧情境中解决问题的思维方式应用到新的情境中,能促进学生类比迁移能力的发展。而经常有意识地将在某一情境下习得的抽象知识和经验运用到新的情境中,则有利于激发学生的创造性。在教学后期,单纯的近迁移学习任务已经难以适应学生建模能力发展的要求,此时需要有目的、有计划地安排一些有一定差异兼顾相似性的新情境问题,提升学生能力的上限值。但也需要注意,极不相似的问题情境是不利于迁移发生的(即“远迁移”),一味地反复练习某一类型的问题情境解决也不利于创造力的发展(即“低通路迁移”),在设计评价任务时都应避免。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.普通高中物理课程标准(2017年版2020年修订)[S].北京:人民教育出版社,2020:5.

[2] 陈琦,刘儒德.当代教育心理学[M].北京:北京师范大学出版社,2007.

本文系北京市教育科学“十三五”规划课题“基于CL-CSM培育学生物理建模能力的教学支持策略研究”(课题批准号:CDDB19193)成果之一。

(作者单位:北京师范大学附属中学)

责任编辑:胡玉敏