基于名师工作室的小学劳动教师校本研修实践策略

作者: 杨敏佳

【摘 要】校本研修是促进教师专业发展的重要载体。本文基于实践,提出了依托名师工作室的小学劳动教师校本研修实践策略,即探索劳动教师校本研修模式,提升研修质量;创新劳动教师校本研修内容,改善研修环境;优化劳动教师校本研修评价管理,激活研修动力,从而构建系统化、可持续、可操作、可复制的小学劳动教师队伍发展模式。

【关键词】名师工作室 小学劳动教师 校本研修

《义务教育劳动课程标准(2022年版)》提出,丰富校本教研活动,探讨劳动实践方法,总结经验、不足,及时提升,促进劳动课程高质量实施和核心素养培养目标的落实[1]。名师工作室以省特级教师和正高级教师为核心,汇聚了教育教学经验丰富、成就卓越的名师、学科带头人及教学能手等成员,这些成员在教育教学领域展现了理论深度和实践能力。基于此,笔者以名师工作室为平台,以三毛小学教育集团于城小学的实践为基础,旨在创新小学劳动教师校本研修策略,拓展研修内容,并构建高效的评价体系,以促进小学劳动教师的专业发展和教育观念的更新,进而激发小学劳动教师队伍高质量发展的内在动力。

一、探索劳动教师校本研修模式,提升研修质量

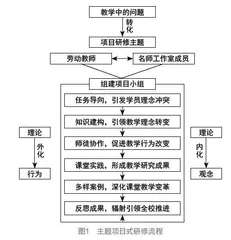

第一,构建主题项目式研修模式,赋能教师专业发展。主题项目式研修模式对研修理念进行了创新性转变,以劳动教学实践中遇到的具体问题为核心,劳动名师与名师工作室成员携手组建项目研究团队。在名师工作室的支持下,将教学实践中的问题转化为项目研修主题,经历任务导向、知识建构、师徒协作、课堂实践、多样案例、反思成果六个阶段的研修过程(见图1),研究并解决这一系列相关问题。这一过程不仅拓展了劳动教师的知识视野,促进了劳动教师进行自我突破,还实现了角色的重构。

第二,构建多维度研修模式,助推教师专业发展。劳动学科不仅汇聚了来自不同学科领域的教师,而且肩负着将跨学科的兼任教师培养成为具备劳动课程专业素养的教师的重任。鉴于劳动学科的独特性,我们基于名师工作室,构建了一种融合线上与线下教学、理论与实践操作、合作互助与专家指导的立体化教师培养模式。该模式涵盖课堂教育、实践活动教育、网络环境教育三个维度,通过名师引领、师徒结对、教学实践、总结反思的有序实施,提升劳动教师的专业素养。名师引领,即依托名师工作室,开展系列专题讲座、互动交流和协作研讨活动等,以解决教师普遍面临的关键性、实用性问题为核心,通过将理论知识与典型教学案例相结合,促进劳动教师对课程核心要义的全面理解。师徒结对,即名师工作室主持人与成员之间展开师徒结对,通过一对一的指导和反馈,帮助工作室成员深入理解劳动教育的实践要求和教学方法。师徒双方共同参与教学设计、课堂实施和课后反思,确保将理论知识转化为实际教学能力。教学实践,即作为理论学习的有效拓展,通过分组开展的教学实践活动,将理论知识具体化,并应用于实际的教育教学过程中。在此过程中,名师工作室主持人提供教学资源并给予专业指导,劳动教师在实践中识别并解决实际问题,进而实现将研修过程中所学的理论知识转化为内在的教学理念,并在教学行为中得到体现。总结反思,即名师工作室成员分享自己的教学经验、遇到的问题以及解决策略,通过小组讨论、导师或专家点评,教师们能够相互学习,共同进步,不仅巩固了教师们的实践成果,也为后续的研修活动提供了宝贵的经验和反馈[2]。

第三,构建名师网络研修模式,培养教师专业素养。劳动学科的综合性特征显著,而专任教师队伍的建设相对不足,这使得提升劳动教师的专业化水平成为一项关键且亟待解决的难题。因此,我们借助名师工作室平台,通过线上研修的方式,实现了师父与徒弟之间的一对一或一对多的互动交流研讨。这种模式充分发挥了面对面交流与网络教学的双重优势,有效克服了传统校本研修在时间分配、知识吸收效率、即时问题解决方面的局限性。在该模式的指导下,劳动教师能够直接向经验丰富的师父求教,以获取直接经验,同时也能通过网络平台与同行及导师进行互动,确保在遭遇问题时能够迅速获得专业的业务指导。

二、创新劳动教师校本研修内容,改善研修环境

一是开展“切磋交流”师徒协同教学活动。校本研修的主阵地是课堂,在名师工作室的引领下,我们组织名师工作室主持人与成员共同参与课堂教学,成功地将理论与实践相结合,让工作室成员在真实的教学场景中学习和体验。师父在课堂上展示自己的教学技巧和方法,工作室成员则通过观察、学习和模仿,快速掌握教学要点。例如,师徒共上一节五年级下册“制作七巧板”一课,师父巧妙创设多样化的情境,让学生快速准确在木板上画出七巧板的图形,徒弟上课时把此情境借鉴进去顺利解决了教学难点。对于徒弟在课堂操作中存在的不足,师父能够实时指出,并提供现场的纠正与指导,如徒弟在执教“制作七巧板”中,缺乏对锯切平整性的具体指导,导致学生在操作锯子制作七巧板时,板材表面出现不平整现象,这种不平整可能增加后续砂纸打磨的工作量,并导致各图形在打磨后尺寸缩小超过一半。听课中,师父介入一组学生,提供现场指导,建议在锯切过程中使用直尺辅助,以确保锯切的直线性和效率。此类即时反馈机制显著提升了教学技能传承的效率,使得工作室成员能够迅速掌握并优化自身的教学策略。此外,我们还鼓励工作室成员提出问题和建议,师父根据反馈进行即时指导,从而形成了一种互动和互助的学习氛围。这种模式不仅提升了劳动教师的教学能力,也促进了名师工作室主持人与成员之间的相互学习。

二是开展“头雁领航”劳动教学基本功训练活动。在劳动教学基本功的培养活动中,我们借力名师工作室,强化劳动教师动手操作的实操能力和处理课堂事务的技巧。利用模拟的劳动环境,劳动教师能在风险可控的条件下,深入学习日常生活劳动包括清洁与卫生、整理与收纳、烹饪与营养、家用器具使用与维护四个任务群,生产劳动包括农业生产劳动、传统工艺制作、工业生产劳动、新技术体验与应用四个任务群,服务性劳动包括现代服务业劳动、公益劳动与志愿服务两个任务群[3]。例如,在传统工艺制作任务群中,成员们向名师工作室主持人展示了“中国结”的多种编织技巧、“传统折扇”的分步骤制作流程以及“十字绣”的多种穿针技巧等,他们详细阐述了“如何指导学生进行制作,如何分解步骤以简化制作过程,学生在制作过程中可能遇到哪些困难”等问题,讨论可行的教学策略,以便更有效地进行教学活动。此外,我们还通过场景模拟和角色扮演的方式,让名师工作室成员在模拟的课堂情境中体验多种角色,从而增强他们应对复杂教学情境的能力。这些综合性的训练活动使得劳动教师在劳动技能方面的熟练度得到加强,并且在培养学生实际操作能力方面积累了丰富的教学经验。

三是开展“聚焦靶心”八项能力提升活动。校本研修旨在提升教师的专业能力,探讨如何有效整合研修资源以促进教师实现质的飞跃是至关重要的。我们依托名师工作室推出了的“八个一”活动,作为连接教师专业发展的纽带与桥梁,具体要求如下:劳动教师需每学期至少承担一节公开研讨课,提交一份优质课教案,撰写一个典型案例,发表一篇教学论文,开展一个微型课题研究,每月须交流一篇教育教学叙事,提出一个值得深入探讨的教育教学问题,撰写一份具有价值的教学反思。在实施“八个一”活动的过程中,劳动教师得以在实践中学习、思考、研究和写作,从而不断推动自身业务能力的发展。

三、优化劳动教师校本研修评价管理,激活研修动力

第一,评价体系需强调规范性,以克服随意性。为了确保评价制度的规范性和科学性,在名师工作室的引导下,我们制订了详细的评价标准和流程。首先,明确了评价指标,涵盖劳动教师的教学设计能力、课堂实施效果、学生反馈及教学反思等多个维度。其次,构建了多元化的评价体系,涵盖同行互评、专家评审以及学生评价,以确保评价结果的全面性和客观性。此外,我们还引入了过程性评价,关注劳动教师在研修过程中的表现和进步,而非仅仅依赖最终成果。学校定期召开评价反馈会议,及时向劳动教师反馈评价结果,帮助他们明确改进方向。同时,我们将评价结果与教师的学校期末考核评价、职称晋升等挂钩,激励劳动教师积极参与研修活动,不断提升自身专业素养。一系列科学而有效的评价策略的实施,有效应对了评价过程中的随意性问题,保障了研修活动的实效性以及教师专业发展的持续性。

第二,构建具体化的评价指标体系,增强评价过程的可操作性。为了确保评价指标的具体性和可操作性,我们以名师工作室对学员评价的指标为基础,结合劳动教育的特点以及学校劳动教师的实际情况,从六个方面细化了评价指标:一是教学设计能力。这涵盖多个维度,包括教学目标的明确性、教学内容的科学性、教学方法的创新性以及教学资源的合理利用等。例如,需要评估教学目标是否与课程标准相契合、教学内容是否与学生实际需求相符,以及教学方法是否具备多样性等。二是课堂实施效果。学校重点关注教师在课堂上的组织能力、教学互动的有效性以及学生参与度等方面,如课堂纪律是否良好、学生提问和回答的积极性、教学环节是否流畅等。三是通过学生问卷调查及访谈等方法,收集学生对教师教学成效的反馈信息,包括学生对教师教学的满意度、学习感受、对劳动课程的兴趣度等。四是教学反思,评估教师对教学过程的反思深度和改进措施的可行性,如反思是否全面、问题分析是否透彻、改进措施是否具体可行等。五是研究参与度。学校评估教师在研究活动中的积极性与贡献程度,如参与研修活动的次数、提交研修成果的质量、在研修中的发言和讨论情况等。六是评估教师在研修过程中专业素养的提升情况,如教学课堂获奖、论文发表、获得的荣誉等。具体的评价指标让我们能够更全面、客观地评估教师的研修效果,及时发现存在的问题,并采取有针对性的改进措施,从而不断提升劳动教师的专业素养和教学能力。

第三,数字档案袋评估,追踪教师专业发展轨迹。数字档案袋作为一种创新的评价手段,旨在详尽记录和展示劳动教师在研修过程中的成长历程。学校为每位劳动教师建立数字档案袋,并提供必要的技术指导和支持,确保每位教师都能熟练使用数字档案袋平台。数字档案袋涵盖了每位教师的教学设计、课堂实录、学生反馈、教学反思及研修成果等多种资料。我们要求教师每学期至少更新一次数字档案袋,内容涵盖教学方案优化过程、课堂实践案例分析、学生评价与反馈机制、教师个人教学反思以及参与专业发展活动的记录与成果展示等。学校定期更新和整理,对教师所填写资料进行数据化处理,构建出多维度的教师成长路径图,该路径图中整合了多种统计图表,如包括教师论文获奖或发表情况的年度条形统计图,以及在课堂教学中“个体反思、师徒互助、诊断问题、改进行动”等环节的雷达图等,这些图表使教师能够直观地识别出自己在各个成长阶段的提升与待改进之处。此外,数字档案袋还设有互动交流模块,教师之间可以互相查看、评论和借鉴彼此的研修成果,促进教学经验的共享和团队协作。每年年末,学校组织专门的评审小组,对教师的数字档案袋进行综合评估,评选出表现突出的教师,给予表彰和奖励,进一步激发教师的研修热情和专业发展动力。通过这种动态、全面的评价方式,不仅提升了教师的专业素养,也为学校教育教学质量的持续提升奠定了坚实基础。

总之,校本研修是现阶段实现劳动教师专业发展的重要途径。为实现劳动校本研修的体系化、规范化,以名师工作室平台,借助其丰富的教学资源和专家团队的指导力量,结合学校劳动教育校本研修的具体实践,致力于创新劳动教育校本研修的模式、内容以及评价体系,打造校本研修新样态,帮助教师更新育人观念,找到职业幸福感与成就感的同时,体现出与时俱进的发展状态[4],逐步构建了一个高效互动、可持续发展的劳动校本研修体系,为劳动教师专业发展提供了有力支撑。

参考文献

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育劳动课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:58.

[2] 朱红.校本理念下教师专业发展多元策略的研究[D].石家庄:河北师范大学,2015.

[3] 李莹月,赵媛,熊筱燕.义务教育劳动课程案例设计[J].基础教育研究,2023(5):78-82.

[4] 陆楠.新样态校本研修:激活教师队伍高质量发展的内动力[J].华夏教师,2024(13):16-18.

(作者单位:浙江省嘉兴市海盐县三毛小学教育集团于城小学)

责任编辑:李莎