“教—学—评”一致性理念下小学数学项目化学习模型研究

作者: 胡加良 应海婷

项目化学习依托单元教学、主题活动、学科实践、学科融合的形式,让学生在解决实际问题的过程中激活调动相关知识,形成可迁移思维,达成对学科知识的深度理解。项目化学习有利于学习的深度发生,有利于培养学生的创新思维和应用能力,是深化教学改革、落实核心素养的有效学习方式。

为更好地了解项目化学习推行现状,学校研究团队对48名教师进行了访谈。访谈内容涵盖对项目化学习的认识、实施和评价。从访谈结果来看,当前还存在教师对项目化学习的理解不到位,项目化学习的价值体现不到位,项目化学习尚未形成全面、有效的测评机制三方面问题。同时,通过对相关文献的深入分析,我们发现,关于项目化学习的研究存在以案例论策略,迁移不足;高站位大视角,适配不够;没有聚焦关键,成效低微;教学评分裂,缺一致性等问题。

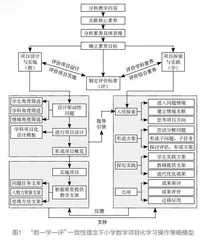

基于以上问题,项目化学习可以在以下方面实现创新:聚焦核心素养,并在项目开展过程中对核心素养的落实进行有效测评;建立适配小学数学的项目实施的操作模型,并在不同类型的数学项目化学习活动中应用和迁移这一模型。由此,提出了“教—学—评”一致性理念下小学数学项目化学习操作策略模型(见图1)。

一、确立素养目标

发展学生素养是开展项目化学习最根本的出发点。开展项目化学习需先厘清发展学生哪些素养。教师需要主要关注两方面:学科素养和综合素养。

学科素养目标的确立,需要经历分析教学内容—关联核心素养—解构素养表现—形成素养目标四个步骤。以“测量师修炼记”为例,这是由北师大版小学数学教材二年级上册第六单元“测量”发展而来的项目。这一单元关联的学科素养关键词是量感。怎样算学生具备量感,所对照的素养表现是什么?可做三个对标:对标素养关键词(看课标中量感的解释)、对标学段目标(聚焦课标中设立的学段目标,找与量感契合的内容)、对标领域相关要求(剖析学业要求和教学提示,寻关键字句)。最后整理收集量感的具体表现,形成素养目标。

除学科素养外,项目化学习也承载了发展学生跨学科素养,如创新意识和应用能力,培养良好学习品质和关键能力的重担,所以确立素养目标还应综合考虑这几方面的综合素养。

二、制定评价标准

清晰的评价标准有助于教师更好地把控项目设计方向和实施要点,也有助于学生在项目开展过程中适时反思,进而提高学习的质量。实施项目评价可以采用“4+X”的评价形式:“4”表示四份基础性评价量表,包含对学生学科素养的评价、对学生综合素养的评价、对教师项目设计的评价、对项目实施的评价;“X”表示个性化评价。四份基础性评价量表在参考SOLO分类理论的基础上进行了水平划分,以便学生更清楚地知道自己处于什么水平,及时调整;个性化评价则是评价的进一步完善和补充。

1. 学科素养评价

学科素养评价量规需要紧密联系学科具体内容,处于核心统领地位。学科素养评价便于教师清楚了解学生到达什么层次、如何提供相应的学习支架。

2. 综合素养评价

综合素养评价量规关照学习品质、实践能力、团队协作能力、应用创新能力四方面,适合在开展项目小组活动的时候使用。

3. 项目设计评价

项目设计评价关注核心知识的把握、素养目标的设立、驱动性问题的设计以及学习的真实性四个维度。

4. 项目实施评价

项目实施评价可从学生的话语权和选择权、学习的完整性和系统性、教师提供的支持力三方面进行。

5. 个性化评价

除素养导向的评价标准外,还可以采用其他多元评价方式,如活动日志的形式,及时记录项目开展的过程,以便后续反思改进;荣誉授予的形式,调动学生学习的积极性;促学卡单(合作卡、乐助卡、建议单、吐槽单)的形式,让学生有充分的评价权和参与感等。当然,在采用这些评价方式的时候,我们还需要给出相应的标准,让项目化学习更具目标性。

三、项目的设计与实施

1. 项目的设计

(1)项目生成路径

教师开展项目时首先要解决的问题就是项目由何而来。我们梳理了四条项目生成路径,分别是:课例拓展,以某一节具体数学课为载体,以问题驱动带动知识学习;单元统整,适用于单元学习前,以问题驱动的形式带动单元序列新知的学习,也适用于单元学习后,实现对单元知识的综合应用;综合与实践,教材中有单独设计的“数学好玩”板块,新课标中也有就这个板块设计的项目化案例,可以这些内容为载体开发;生活应用,前三者是从数学的角度勾连生活问题开发,此路径是从生活的角度挖掘数学本质问题进行开发。

(2)驱动性问题筛选机制

项目化学习中驱动性问题的选择至关重要。筛选数学项目化的驱动性问题需要从学生角度出发,选择学生学习的困难点、认知的冲突点、需要深度理解的点;从学科的角度出发,选择抽象、深奥的本质问题;从情景角度出发,选择真实复杂情境中本就存在的与数学相关的劣构问题。

2. 项目的实施

为了较好地形成基于真实任务的项目学习场,确保项目能够紧紧围绕素养目标展开,教师需要为学生提供相应的学习支架。教师主要可以提供三类支架:一是问题任务支架,一般来说一个驱动性问题下会进一步产生若干子问题,形成子项目,但学生容易受能力、水平所限,提问题提不到点上,最终影响项目质量,教师需要介入和修正;二是人物力资源支架,包括人力资源、物力资源;三是思维方法支架,引导学生将实践过程中的思考、方法、结果用更合理的方式呈现,并在项目实施及完成后进行经验的反思及构建,实现核心知识的建构和迁移。

四、项目的探索与实践

开展项目需要有前后连贯的学习序列流程,这一流程包含入项探索、形成方案、探究实践、出项、复盘反思。后续可依据实际需求在此基础上补充和修缮。

1. 入项探索

提出驱动性问题,学生进入问题解决的情境中,这一过程就是入项。入项时,学生需要将驱动性问题与自身产生联系,形成疑惑,继而开展头脑风暴,初步构思问题解决方向。

2. 形成方案

驱动性问题富有挑战性,下一步可对驱动性问题进行分解,形成子问题、子任务,进一步降低学习的难度和复杂程度。这是不可或缺的一环。进而评估各类子问题、子任务的可行性,与驱动性问题的匹配性以及知识的严密性,形成初步可行方案。

3. 探究实践

学生根据前期拟定的项目推进方案,进行探究实践,解决问题。在这一环节中,教师需要非常了解子问题、子任务下对照的素养目标;充分关注学生活动是否与素养目标完成紧密关联;及时跟进教学评价,对学生学业表现进行测评。活动的铺展处,需要具象地看到落实了哪些核心素养。最后在不断的反思、改进、迭代中形成最佳成果。

4. 出项

出项是学生展示自己和同伴的成果。学生可以用丰富、自由的样态呈现自己的项目过程和成果,同时跟进相应的成果评价,并进一步思考,本研究所收获的知识、经验、方法、思维可以应用到哪些领域。

5. 复盘反思

学生在这一环节回顾项目历程,在教师的引导下聚焦经验、所获以及失误,进行相应的反思。

“教—学—评”一致性理念下的小学数学项目化学习以清晰的目标为前提,教师的教、学生的学以及对学习的评价始终有目标的一致性[1]。最终形成学习、教学、评价互相影响,互相支撑。回顾研究历程,在素养目标的设定、评价标准的制定,以及如何更好地融合教学评这些方面取得了阶段性成果。但不可否认,若要应用该模型,依然有问题存在,第一,素养目标的提炼需要基于对本质问题的理解,对教师素养要求较高;第二,项目评价标准目前基于四个方向制定,这是否为测评素养的最优途径还有待商榷,随着后续研究的深入,也存在调整的可能;第三,对项目的测评需要测评人及时跟进并落实,但由于项目的长程性和空间的开放性,测评人全程介入还存在困难。以上问题尚待后续进一步解决和完善。

参考文献

[1] 崔允漷,夏雪梅.“教—学—评一致性”:意义与含义[J].中小学管理,2013(1):4-6.

(作者单位:浙江省义乌市新丝路学校)

责任编辑:胡玉敏